茶事には、季節や時間や趣向によって様々な茶事があります。

基本は正午の茶事(昼の会)です。

今回は、夏の暑い時の茶事についてです

【朝茶事】

日中の暑さを避けて、午前6時頃の涼しい時間に開く茶会のことを言います。

席入り、初炭、懐石、中立、濃茶、薄茶の順に行われます。

〇流れが色々と省略されている短い茶事

〇暑い盛りなので、普段は刺身が入る向付に生魚は出しません。代わりに

事前に作っておいたものや、魚ではないものを出します。

〇夏なので献立は、さっぱりしたもの。そしてお濃とお薄のお茶を頂きます。

【蓮見の茶会】

朝早く、花が開くのを待つ間、持参の茶箱で一服頂き、美しく開いた花を見な

がら点心をご馳走になる。

必ずしも蓮池のある広い庭園でなくとも、蓮池のある寺院や個人のお宅で

朝茶事を兼ねた「蓮見の茶会」でも宜しいかと思います。

【暑い時の茶会の心得】~亭主~

夏の茶会では涼しさを工夫するのが、亭主の心入れです。

路地には、たっぷり打ち水をします。

茶室の障子は外して簾にして風通しを良くし、お道具の取り合わせや点心の

献立で涼感を盛り上げます。

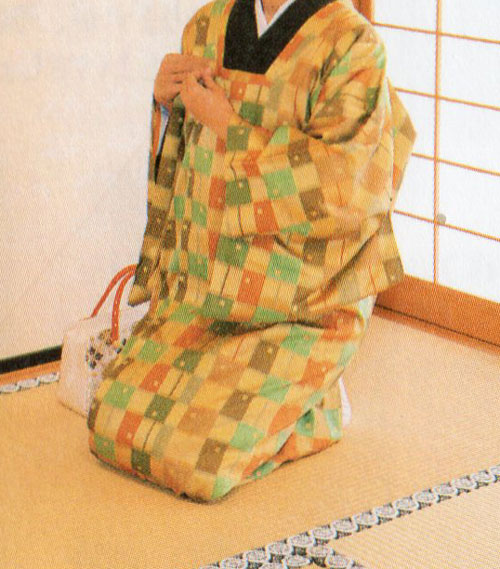

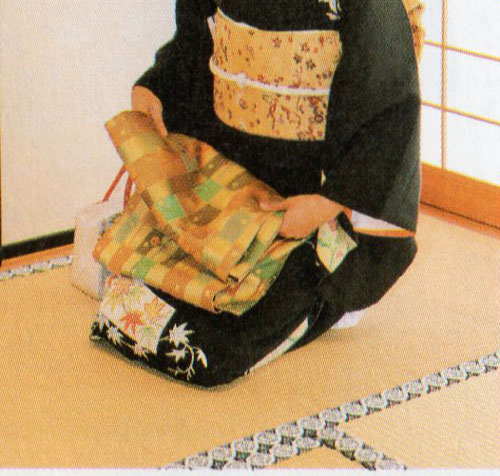

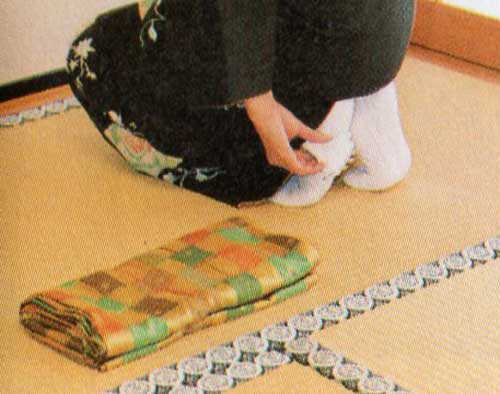

~お薦めのきもの~

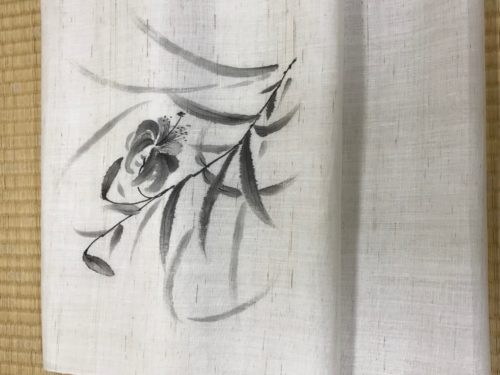

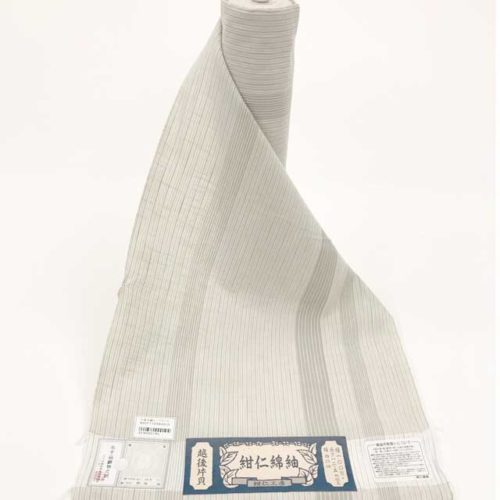

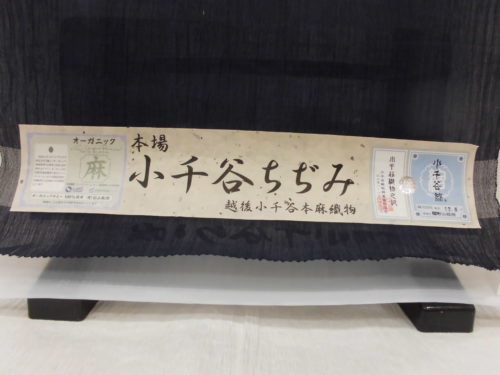

夏には涼感のある麻のきものはいかがですか。

透け感も涼し気で気軽にお召いただけて堅苦しくなくお召いただけます

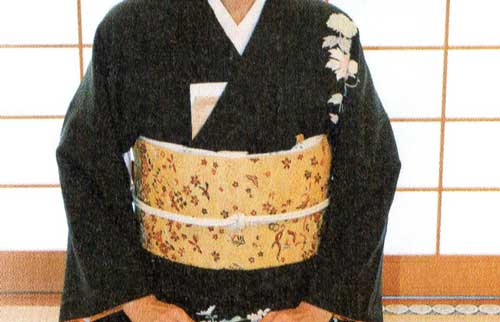

紺のお色は濃いですが、白の襦袢をお召しになられると透け感が見た目に

も涼しそうです。

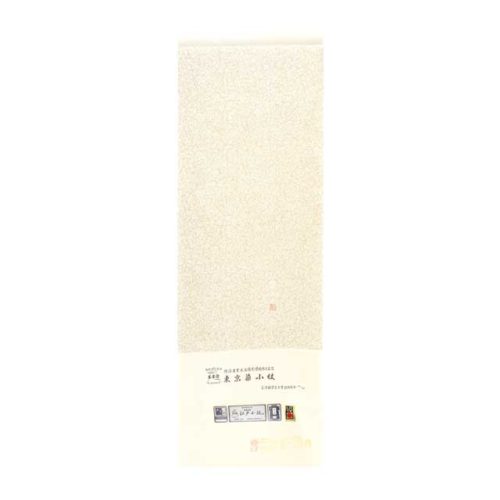

汗が気になる方には、東レの絽の無地や小紋をお勧めします

【東レ絽の無地】

【夏の東レの小紋】

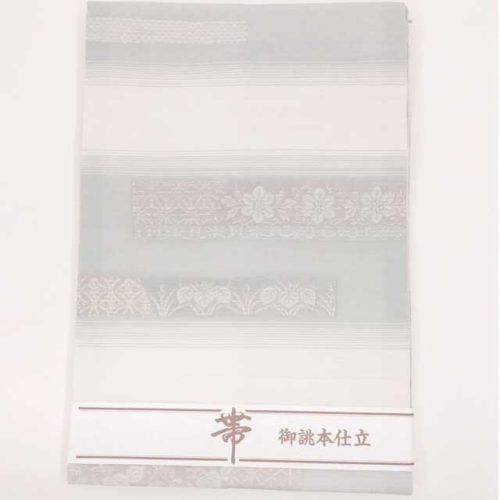

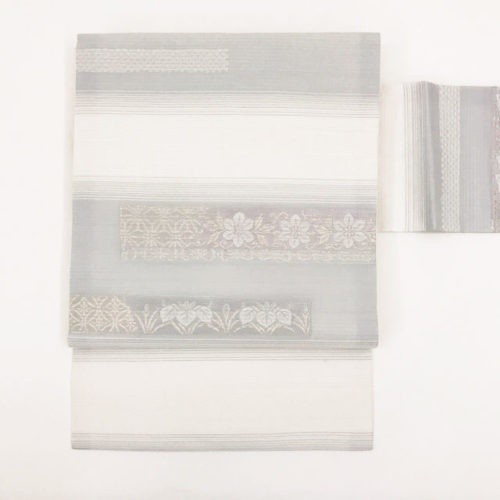

【絽の名古屋帯】

西陣織九寸名古屋帯【佐々木染織謹製】「夏の花文様」

西陣織九寸名古屋帯【京都イシハラ謹製】「幾何学文様」

お仕立て上がりの名古屋帯もございます。

急に絽の名古屋帯をご入用の方にはお薦めです

西陣織名古屋お仕立て上がり【京都イシハラ謹製】