よくお客様から質問をされることがあります。

『訪問着と付け下げどう違うの?どれが訪問着でどれが付け下げ?』

よく、お客様に聞かれます。

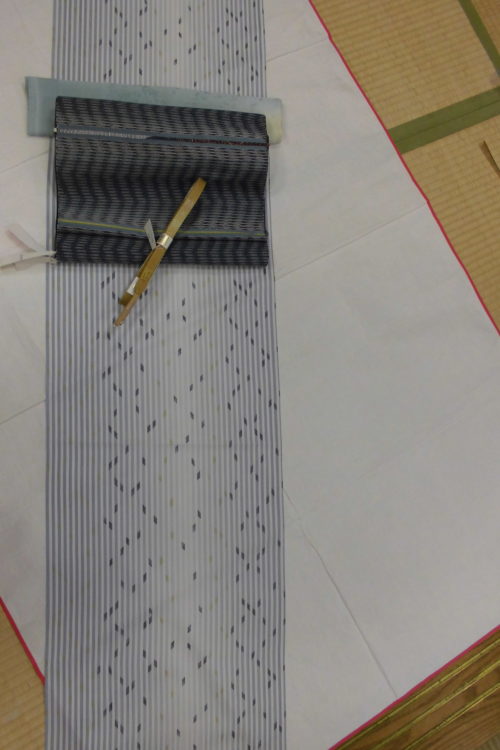

訪問着は、袖から胸、肩、裾にかけて、

一枚の絵画の様に模様が染められてます。

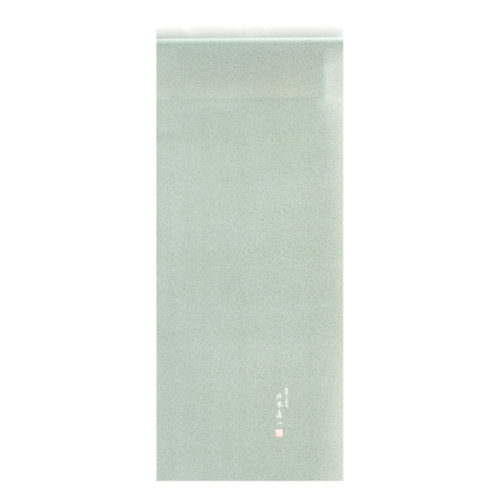

付け下げは、訪問着に近いきものです。

しかし 絵羽模様(縫い目の模様がすべて繫がっている)ではありません。

仮絵羽(反物をきものの形に仮縫いをしたもの)にしないで染めたものを

着尺といい仕立てると付け下げや小紋になります。

これらは、別八掛となっています。

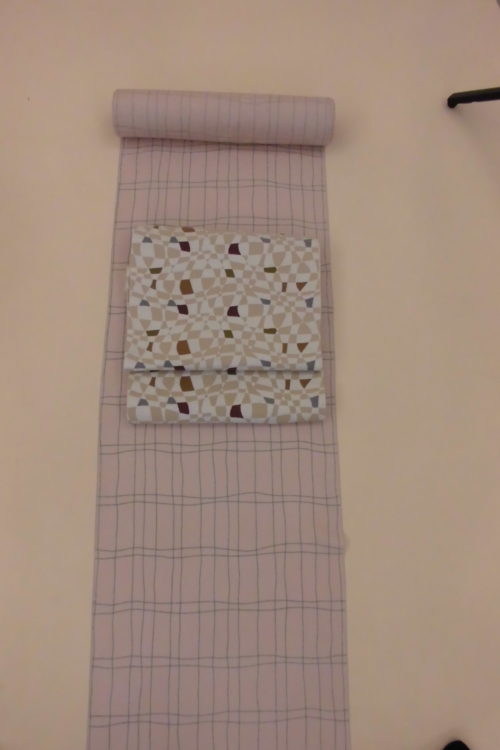

着尺とは、反物の形で市販されていて、きものの形になっていませんので

仮絵羽の形で売られている留袖・訪問着と区別がつきます。

ここが一番分かりやすく区別ができるのではない

でしょうか?又、留袖は勿論ですが、訪問着も概ね共八掛となっている

場合が多いです。

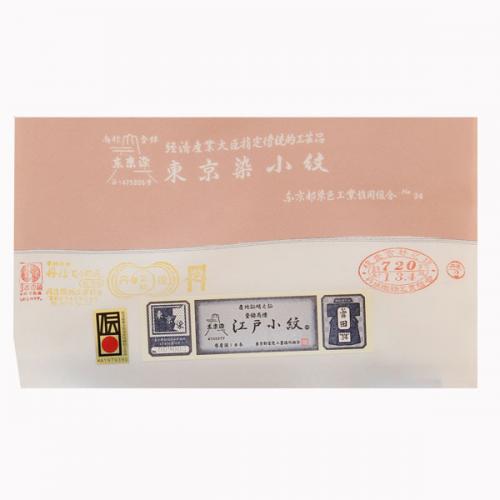

しかし、今日お越しのお客様は、入学式にお召しになると言うことで

シミ抜きとプレス加工に出されたお品は、別八掛でしたが、肩から衿にかけて

柄が続いていたので、お聞きするとやはり『訪問着として買いました。』

とおっしゃられたので、その時は、別八掛の訪問着もあるのだなと思いました。

後でよく考えてみて、もしかしたら、本来白っぽい八掛が付いていたけど

別八掛を付けたのかもしれないな。とも思いました。

ただ、そのお品は確かに訪問着だと・・・それは分かりました。

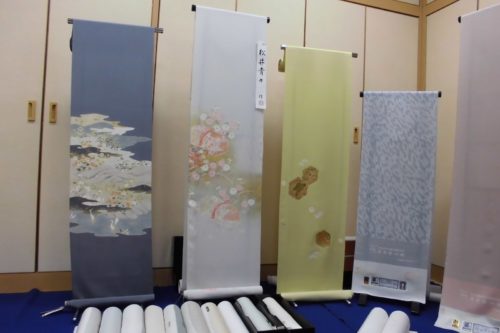

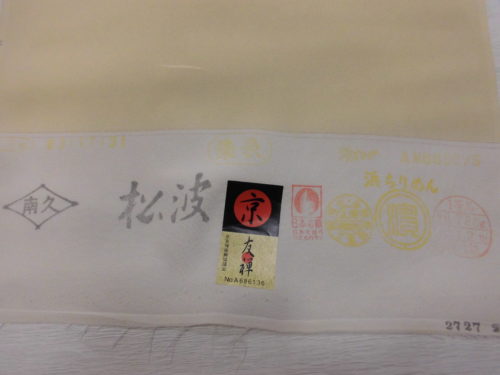

雲取りに吉祥文・宝尽くしで大変縁起のいいお柄です。

地はクリーム色で色白の方には、映ると思います。生地も浜ちりめんでしっかりとしています。

こちらは、訪問着です。

刺繍の訪問着です。パーティー等に大変映えます。

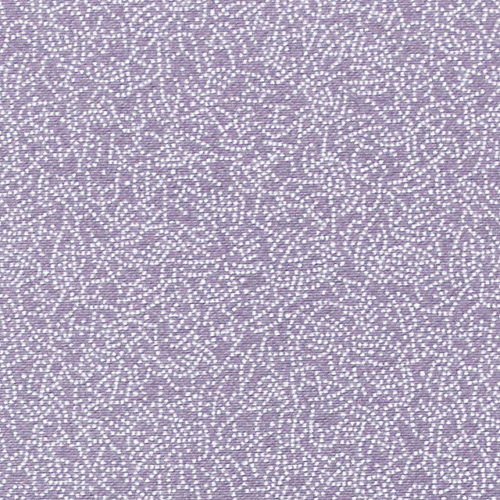

訪問着ですが、柄行は付け下げのような感じがいたしますが、

訪問着ですが、柄行は付け下げのような感じがいたしますが、とも八掛で裏も同との柄が描かれています。

華々しくお召いただくのではなく、上品に粋にお召いただける一品です。

きもの むらたや

https://www.kimono-murataya.com/

TEL 0856-22-0095 (代表)

TEL 0856-22-0098 (ネット専用)

商品に関するお問い合わせは 、こちらまで