日本には、四季折々の行事や風習があります。その中でも「お盆」は、家族や故郷、ご先祖様との絆を深く感じる大切な行事です。

そんなお盆に、着物を纏ってみるという選択肢は、単なる衣服を超えた「こころの装い」になるかもしれません。

今回は、お盆と着物の繋がりについて、昔ながらの風景や現在のスタイル、自店のおすすめ商品も交えながらご紹介してまいります。

お盆の季節になると、ふと祖母の姿を思い出します。夏の暑い日差しの中、白い絽の着物をさらりと着こなし、汗ひとつかかずに出迎えてくれた祖母。昔はお盆に着物でお客様を迎えるのが当たり前でした。

今では、そんな風景もすっかり見かけなくなりました。クーラーの効いた洋服でのお出迎えが主流となり、着物姿は写真や思い出の中だけ。けれども、だからこそ今、着物という日本の装いが持つ「心を整える力」を見直したいと感じるのです。

お盆とは何か―心を整える季節― ご先祖様を迎える夏の行事

「お盆」は正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といい、仏教に由来する日本の伝統行事です。ご先祖様の霊が年に一度帰ってくるとされ、その魂をお迎えし、供養する風習が日本各地に残っています。とても大切な行事です。

その仏教行事とは、ご先祖様の霊を家に迎え、供養をする期間です。

一般的には8月13日〜16日までの4日間(新暦7月に行う地域もあり)で、迎え火を焚き、ご先祖様をお迎えし、送り火でお見送りします。

形式は地域によってさまざまですが、共通しているのは「感謝の気持ち」と「つながりを大切にする心」。その心を表すひとつの手段として、かつては”装い”が大きな役割を果たしていました。

「お盆」は正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といい、仏教に由来する日本の伝統行事です。ご先祖様の霊が年に一度帰ってくるとされ、その魂をお迎えし、供養する風習が日本各地に残っています。とても大切な行事です。

現在は、一般的に8月13日から16日までの4日間を指しますが、東京など一部の地域では7月盆(新盆)を行うこともあります。

-

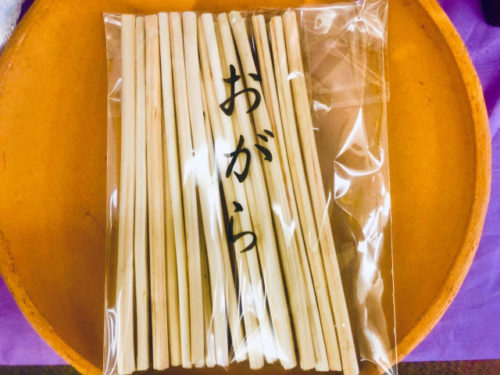

迎え火・送り火

-

精霊馬や精霊棚

きゅうり馬になす牛(主に関東)

-

お墓参り

-

盆踊り

などがあり、地域によっても風景は様々です。

ご先祖様の霊を慰めるための踊りです。特にその年に亡くなられた方(新盆)の

方の写真を祀って踊ります。その時は浴衣や絽の着物、綿麻のきものに名古屋帯や半幅帯色々な方がいらっしゃいますが、着物の方が多かったと思います。

子供の頃は浴衣を着せてもらい出掛けて行った覚えがございます。

娘が生まれてからやはり同じことをしないとという気持ちになり出掛けた記憶がございます。形式は地域によってさまざまですが、共通しているのは「感謝の気持ち」と「つながりを大切にする心」。その心を表すひとつの手段として、かつては”装い”が大きな役割を果たしていました。いずれにしても、年に一度、家族や親戚が集まり、ご先祖様に想いを馳せるのです。そんな時間が、お盆なのです。

お盆と「装い」の関係

古くから日本では、冠婚葬祭や年中行事には「正装」が求められてきました。

特にお盆の時期は、親戚が一堂に会することも多く、「きちんとした装いで臨む」

ことが、ご先祖様への敬意を表す手段でもあったのです。

※こちらは単衣となっています。雰囲気でお考え下さい。

絽の着物に絽綴れの帯です。帯はお仕立て上がりです。

夏はすぐ洗える東レの着物が良いかもしれません。

東レの生地は最高級ポリエステルきものとして、フォーマルな装いから普段のお洒落着まで愛用されている「シルック®きもの」です。洗濯機で洗えるので、天候を気にせず着用できます。

東レの絽の無地の着物(横絽)雨の日、雨が降りそうな時のおでかけやお茶の水屋仕事にもどうぞ。お盆の時(特に新盆の時には重宝すると思います)

昭和の中頃までは、女性たちはお盆のお墓参りや法要に、絽や紗、麻の着物を身にまとい、涼やかに過ごしていました。

夏らしい透け感のある着物は、見た目にも涼しく、見る人の目を楽しませてくれるものでした。

夏物単衣お召し白地

【夏帯 博多織 八寸名古屋帯】誠之輔 謹製 紋紗織 八寸帯 白地に幾何学文様|大倉織物 夏の着物・単衣に 正絹 日本製

雑誌「美しいキモノ」の日本のきものブランド50に選ばれたことのある大倉織物の≪誠之輔≫ブランドです。

博多織の名門・大倉織物の「誠之輔」ブランドより、夏用の八寸名古屋帯(紋紗織)をご紹介します。透け感のある紋紗は、風を通しやすく、涼しげで軽やかな印象。白地に織り出された幾何学模様がモダンで上品です。シンプルなお着物とも相性抜群です。

博多帯ならではの張りとしなやかさを併せ持ち、締め心地の良さも魅力です。単衣や夏の着物と合わせて、6月〜9月の盛夏はもちろん、春の陽気が感じられる4月末頃〜初夏(5月)や、残暑の残る9月〜10月上旬までもご使用いただけます。気温次第では11月までお楽しみいただける可能性も。まさに「長く使える夏帯」です。

お茶会・観劇・お稽古・街着としてもおすすめ。夏の装いに、上質な博多織の一品をぜひお試しください。そんな帯をお盆に締めておられたらきっと礼をつくしていらっしゃるとよく分かります。

祖母と過ごしたお盆の思い出

私が子どもの頃、夏になると父方、母方両方の祖父母の家に帰省していました。

お盆の朝、祖母はきまって絽の小紋に、博多織の帯を締めて台所に立っていました。

「お仏壇にお茶とお花をお供えしておいてね」と言われ、着物姿の祖母が提灯に火を灯している姿が目に焼きついています。そして迎え火を炊きます。

「私たちはここですよ。間違わんと帰ってきてね」と語りかけていました。

あの凛とした後ろ姿と、蝉時雨。

着物は単なる衣服ではなく、「心のあり方」だったのではないでしょうか。

昔は何でも博多織の博多帯を結んでいました。

一年中博多帯で過ごしていました。張りがあり、芯を入れませんのでそれだけは

暑く無いのが博多帯です。最近見直されてきたようです。柄も昔と違って斬新なものもあれば、柔らかい柄行もございます。

お茶席向きのお品も多数ございます。暑い最中は博多帯が良いかもしれませんね。

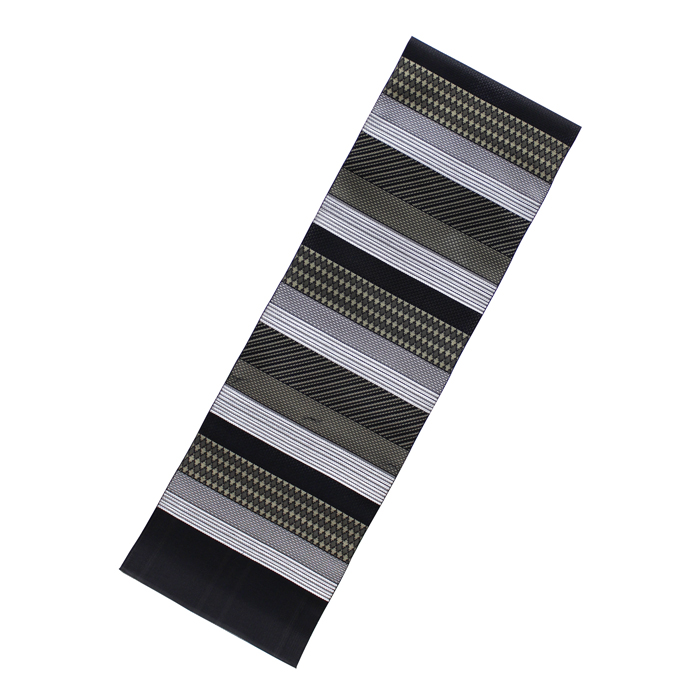

正絹 博多織 八寸名古屋帯【誠之輔】大倉織物 謹製

柄は竹細工文様で、黒と白の濃淡が絶妙に織り成され、モダンで粋な印象を与える一本です。こちらの帯は、博多織ならではの縦糸を多く使用した織で、しっかりとした張り感と締めやすさが特徴です。身体に程よくフィットして、長時間の着用でも崩れにくいため、お稽古からお出かけまで安心してお使いいただけます。

単衣にも袷にも対応しており、季節を問わず着用可能です。

特に、カジュアルなお茶会や趣味の集まり、ちょっとしたお出かけなどにもピッタリの帯です。洗練された意匠と色合いがシンプルな小紋や無地のお着物に粋なアクセントとして添えてくれます。

お茶席での控え目ながらも上質な装いを目指す方や、普段の装いにひと味違った帯をお探しの方にお勧めです。誠之輔ならではの上質な仕上がりを是非ご体感くださいませ。

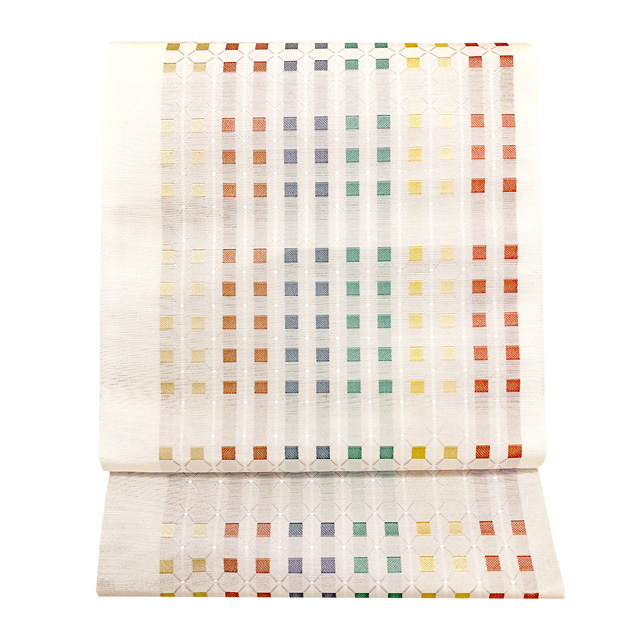

特選博多織紋八寸名古屋帯【本場筑前博多 大倉織物謹製・誠之輔ブランド】

白をベースに正方形のドット柄が幾何学的に配してあり、数色のお色で施されてございます。おしゃれで粋な感じを表現してございます。博多織伝統の平織を利用した織物でございます。

お盆の期間中、その年になくなった方を祭る行事は「初盆(はつぼん)」または「新盆(にいぼん)」と呼ばれます。これは、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆のことで、通常のお盆よりも手厚く供養するのが一般的です。

以前、新盆だから絽の着物を作られた方がいらっしゃいます。

故人を重んじるお気持ちが素晴らしいと思いました。

亡くなられた方に対しての最大の手厚い供養ですね。

昔は当たり前の姿、お盆には、夏の暑い日差しの中、白い絽もしくは白っぽい絽の着物をさらりと着こなし出迎えてくれていました。昔はお盆に着物でお客様を迎えるのが当たり前のようだったのです。

それが今では、そんな風景もすっかり見かけなくなりました。

クーラーの効いた部屋。洋服でのお出迎えが主流となりました。暑さが生半可ではないからなのでしょう。着物姿は写真や思い出の中だけとなってしまいました。

けれども、だからこそ今、着物という日本の装いが持つ「心を整える力」を見直したらいいのではと感じます。

昔のお盆は、着物の季節だった

昭和・平成初期まで、お盆は家族の集まりや地域の行事として、ある種の「ハレの日」いわゆる特別な日でした。親戚が集まり、仏壇に手を合わせ、みんなでご先祖様の話をする―そんな場において、大人たちは当たり前のように着物を身にまとって懐かしんでいました。先祖の霊を迎え、日ごろ集まれない家族で集まり、感謝の気持ちを表す大切な行事なのです。そのため、お盆の期間中は、お墓参りに行ったり、特別な食事をしたりと、普段とは異なる特別な時間を過ごします。

麻の上布や絽(ろ)、紗(しゃ)といった、夏ならではの涼やかな素材。帯も羅や絽綴れなど、風を通す軽やかなものが使われていました。着物は決して堅苦しいものではなく、”涼しく、美しく、ご先祖様を迎えるための衣”だったのです。

地域に根づいた装いの文化

例えば、京都ではお盆の時期に「五山の送り火」(京都のお盆を締めくくる伝統行事)が行われますが、その場に浴衣や夏着物で足を運ぶのは今でも珍しい光景ではありません。金沢や金沢近郊でも、絽の着物での墓参りをされる方が一定数いらっしゃいます。

その土地の風土や気候、宗教観に寄り添うかたちで、着物はお盆の文化と深く結びついてきました。こうした地域性に目を向けることも、着物文化をより深く楽しむきっかけになります。

今だからこそ、着物が意味を持つ

現代では、家族構成や生活スタイルの変化によって、お盆の風景もずいぶんと様変わりしました。実家への帰省が難しい方もいれば、リモートで法要を行う家庭もあるでしょう。

しかし、そんな中でも、お仏壇に手を合わせるほんの数分だけ、着物をまとってみる。あるいは、朝のうちに麻の着物を着て、涼しいうちにお墓参りへ出かけてみる。

それだけでも、気持ちが少し引き締まり、ご先祖様への感謝が深まるように感じられるのではないでしょうか?

着物はただの衣服ではありません。帯を締めることで心が整い、所作が丁寧になり、過ごす時間の質そのものが変わっていく。だからこそ、お盆という心のけじめの季節にこそ、着物はふさわしいと言えると思います。

いかがですか?チャレンジしてみてはどうでしょう。

初心者でも始められる、お盆の着物

「でも着物って、難しそう」「暑そう」そんなお声が聞こえてきそうです。

実際、現代の気候の中で何時間も着物で過ごすのは、暑いですし大変です。初心者の方には酷でしょう。正絹で汗をかくとクリーニングに出さないと┐(´д`)┌ヤレヤレ

やはり無理はダメです。続きません。

そこでおすすめなのが、

- 涼やかで扱いやすい”洗える着物(ポリエステルや綿麻素材)”

東レの着物は洗濯機で洗えます。綿麻は手洗い。クリーニング代はいりません。東レの絽の小紋(横絽)雨の日、雨が降りそうな時のおでかけやお茶の水屋仕事にどうぞ

東レの絽の無地の着物(横絽)雨の日、雨が降りそうな時のおでかけやお茶の水屋仕事にどうぞ

東レの絽の無地の着物(横絽)雨の日、雨が降りそうな時のおでかけやお茶の水屋仕事にどうぞ

夏の着物「小千谷織物 越後片貝・紺仁綿紬」【紺仁工房謹製】

- 軽くて結びやすい”半幅帯や博多織の帯”

【夏帯 博多織 八寸名古屋帯】誠之輔 謹製 紋紗織 八寸帯 白地に幾何学文様|

- 足元は下駄だけでなく、レース足袋と草履などでアレンジ

本当に暑い時のお茶のお稽古の時、足袋カバーでされても良い気もします。

数時間だけ、着物で過ごす。それだけでも非日常感とお盆らしさを十分に味わえます。

十分着物に慣れた方は扇子などで暑さをごまかしています。(雰囲気ですが)

☆先日も半幅をお求めになられて(絞りのハイレベルの浴衣に合わせるのかと思うのですが)浅草での大衆演劇を見に出かけるとのことでした。海外にもお着物を持参して(クルーズの旅)着用されていました。海外でもお着物は映えていました。

(ヨーロッパ)

☆海外にお住まいの方は日本に帰られた時に持って帰られて海外で着用されるそうです。以前お洋服でで掛けられたら、ご友人の方が(スウェーデン)今日はおきものじゃないのねとがっかりされたご様子だったのでそれからの行事は殆ど着物でご出席されているようです。

☆お茶を一生懸命にされている方は、東京に研修会(6月の終わり)何をお召しになるかで悩んでおいででした。帯もです。続いて7月の初旬にもお茶会があるとのことで帯です。その時はお役があったのでこれも悩んで6月と7月の帯を替えました。

色々とご相談に乗らせていただいております。

その上で、問屋さんにもご協力いただいて貰ってます。

だから最新の商品もございますし、お得なお品もございます。

お得なお品は在庫のお品です

おすすめ商品(自店の紹介)

当店では、お盆や夏のご挨拶にふさわしい以下のような着物や帯をご用意しています

- 【麻の小紋】通気性がよく、見た目も涼しげ。ご自宅用にもお出かけ用にも。

- 【絽の名古屋帯】夏の礼装にも使える上品さ。初盆や法要にも最適です。

夏・西陣織九寸名古屋帯【丸勇謹製】「唐織・吉祥文様」

- 【ゆかた】初心者の方でも安心。帯・下駄付きでコーディネートも簡単。

◇すぐ着られる お仕立て上がりの浴衣生地はポリエステルなので少々汗をかかれても大丈夫。

◇すぐ着られる お仕立て上がりの浴衣生地はポリエステルなので少々汗をかかれても大丈夫。

サラっとした着心地。幾何学模様でピンク系のお色が重視

夜は明るめのお色が映えます。生地はポリエステルなので少々汗をかかれても大丈夫。

サラっとした着心地。かわいい花柄模様です。着ていて楽しくなる浴衣です。

◇すぐ着られる お仕立て上がりの浴衣

生地はポリエステルなので少々汗をかかれても大丈夫。

サラっとした着心地

地のお色は黒で紫とピンクの花以外は殆どが白で施されていますので全体的にモノトーンと感じます。粋でしゃれた感じに仕上がっています。

最後に―着物で過ごす、お盆という時間

着物を着てお盆を迎える。今では特別なことのように感じるかもしれません。でも、ほんの少し丁寧に過ごすことで、ご先祖様とのつながりや、自分の時間への向き合い方が変わるのを実感できるはずです。

昔ながらの風景をそのまま取り戻すことはできなくても、私たちの世代なりの「装いの形」で、お盆を大切に迎えてみてはいかがでしょうか。

8月にしてはいけないこととして、一般的に、

・海や川で遊ぶこと

・裁縫などの針仕事をする事

・お祝い事(結婚式、入籍、納車)を避ける

お盆はご先祖様の霊を供養する期間であるため、お盆期間に賑やかな行事や派手な行動は避けるべきとされています。