四季とともに生きる着物の魅力

日本の文化には、四季を大切にする感覚があります。桜が咲く春、涼を求める夏、紅葉が美しい秋、そして厳かな冬。その移ろいを衣服の中で表現できるのが「着物」です。

「着物を着たいけれど、どんな柄を選べば良いの?」「お茶会や式典にふさわしい帯ってどんなもの?」

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、着物と帯の選び方・TPO・柄の意味を、呉服の専門店「きものむらたや」の視点で丁寧にご紹介します。

読んでいただければ、着物の世界がぐっと身近になり、「和の装い」をより楽しんでいただけるはずです。

着物と季節 ― 四季に寄り添う装い

【春の着物と帯】

春は花々が咲き誇る季節。桜や梅、桃などの花柄が描かれた小紋や付け下げは、春らしい華やかさを演出します。色合いは淡いピンクや若草色が人気。帯も花や蝶の意匠を選ぶと、春の訪れを感じられます。

お稽古や気軽なお出かけには小紋+名古屋帯、改まった場には付け下げや訪問着+袋帯を選ぶと安心です。

春は「始まり」の季節。入学式や卒業式、花見や春の茶会など、さまざまな行事がございます。桜、梅、藤などの花柄はもちろんの事、若葉や流水文様を取り入れると、爽やかな印象になります。

-

おすすめの着物:色無地、付け下げ、訪問着

-

帯合わせ:春の花柄の染め帯、柔らかいトーンの名古屋帯

👉 季節に合わせた「春の訪問着一覧はこちら」をご覧ください。

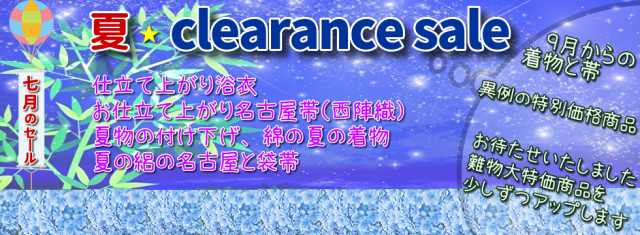

【夏の着物と帯】

夏は涼しさを意識した装いが求められます。透け感のある「絽」「紗」「羅」、麻素材の着物などは、見る人にも爽やかさを与えます。帯も紗献上や紋紗、羅織などの夏帯を合わせるのが基本。

柄は流水、扇、朝顔などの夏意匠がよく映えます。夏はお祭りや夕涼み会など、浴衣姿で楽しめる行事も多いため、季節感に応じて選びましょう。

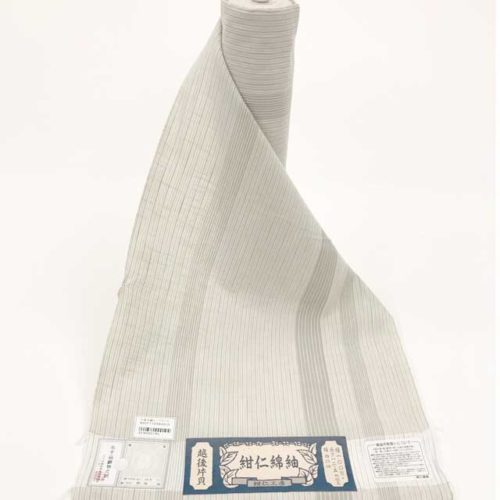

麻のきもの(縦筋柄)

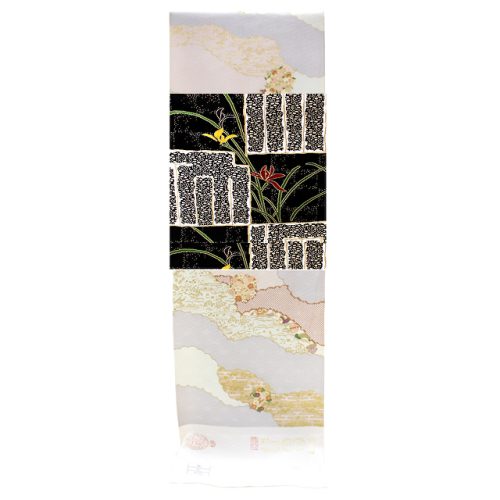

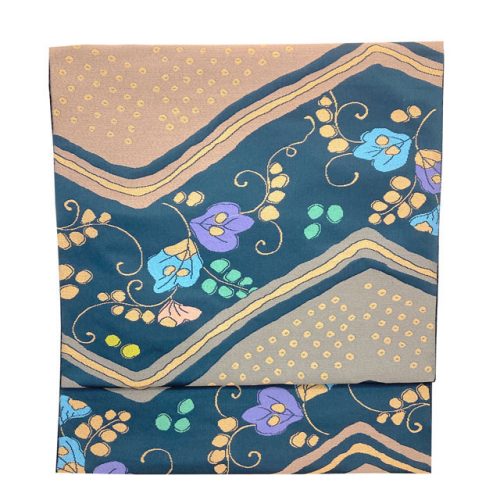

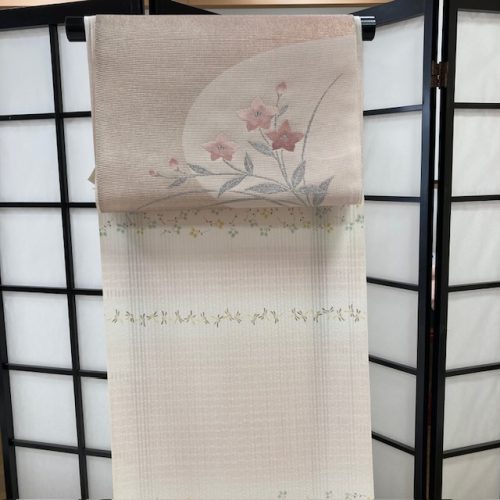

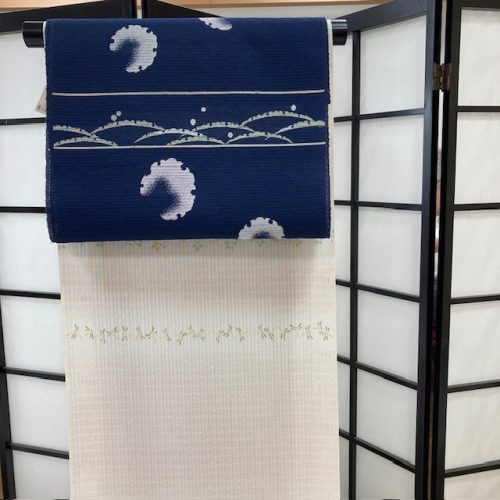

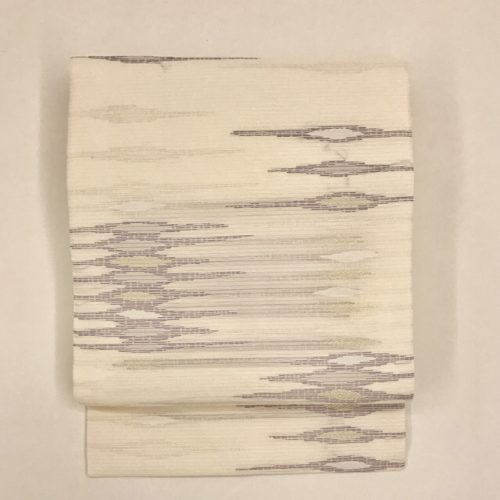

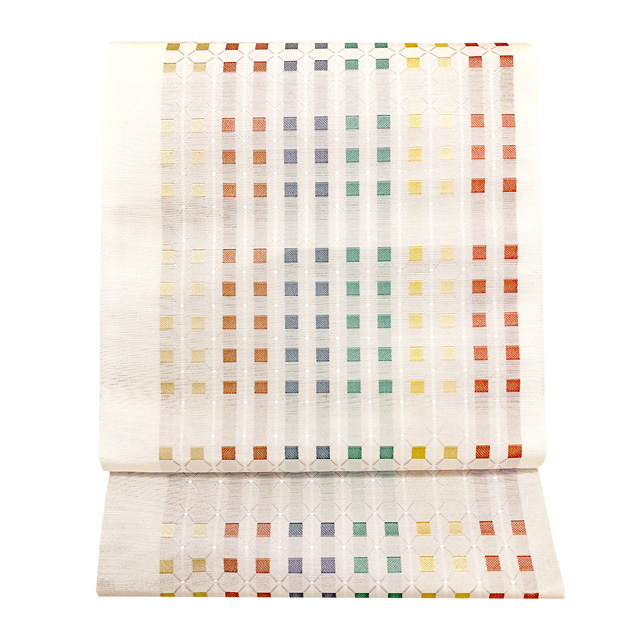

【夏帯 博多織 八寸名古屋帯】誠之輔 謹製 紋紗織 八寸帯

単衣や夏の着物と合わせて、6月〜9月の盛夏はもちろん、春の陽気が感じられる4月末頃〜初夏(5月)や、残暑の残る9月〜10月上旬までもご使用いただけます。気温次第では11月までお楽しみいただける可能性も。まさに「長く使える夏帯」です。

【秋の着物と帯】

秋は「単衣」から始まり、徐々に袷へと移る季節。紅葉や菊、ススキなど、秋の自然を映した柄が映える時期です。単衣のきものは軽やかさを保ちながらも落ち着いた色合いを選ぶと大人らしい印象になります。

帯には、実りの季節を感じさせる稲穂や葡萄柄などもおすすめです。

【冬の着物と帯】

冬は袷の着物が中心となります。格の高い場には訪問着や留袖に格調高い袋帯を合わせ、厳かな雰囲気を表現します。柄では松竹梅、鶴亀など吉祥文様が人気。寒さを和らげる温かみのある色合いが好まれます。

帯とコーディネート ― 名古屋帯・袋帯・半幅帯の違い

着物姿を完成させる上で、帯は欠かせない要素です。帯の種類を知っておくと、シーンや季節に合わせて最適なコーディネートができるようになります。ここでは、代表的な「名古屋帯」「袋帯」「半幅帯」の特徴と活用方法をご紹介します。

☆名古屋帯 (普段着からセミフォーマルまで)

名古屋帯は、普段のお出かけやお稽古、お茶会など幅広い場面で使える便利な帯

です。八寸と九寸の2種類がございます。特に八寸は芯を入れずに仕立てることが

多く、軽くて締めやすいのが特徴です。(八寸は通常お仕立ては松葉仕立てです)

-

用途:小紋、紬、色無地に合わせやすい。お茶会やお稽古着として最適。

-

季節感:夏は紗や羅など透け感のある名古屋帯、春秋冬は博多織や染め帯など。

-

魅力:華美すぎず、知的で上品な印象を与える。おしゃれと実用性を兼ね備えた帯。

特に茶道をたしなむ方には名古屋帯が重宝されます。柄や素材を変えるだけで一年を通して楽しめるのも魅力です。👉 当店おすすめの「名古屋帯一覧はこちら」から、季節に合わせた帯をご覧いただけます。

この時期にお茶会が催されるのですが、その時のお話を色々とお聞きします。

私どもの地域では紋付の色無地が無難とされています。ですから色無地を2枚持っていれば安心と思っていらっしゃいます。ですが役付きとなればまた別で付け下げ

以上をお召しになっていらっしゃいます。やはりTPOはお茶の世界は厳しいのでしょう。

他県も勿論私どもの地域以上に厳しいとお聞きしていますが、その分発展的とも

お聞きしています。暑さに合わせて袷・単衣を選ぶそうです(ギリギリの場合)

ただ、帯に限って今まで二重太鼓だったのを博多帯を選ぶ先生もいらっしゃるとか

お太鼓の部分がハリがありしっかりしていて一重ですので重たくなく芯が無い分暑く無いとのこと春先から夏に向けて結べる帯です。この帯を持っていると便利のようです。昔の博多帯とは違う趣のある柄の様なので素敵です。

袋帯 ( 格調高い場面にふさわしい帯)

袋帯は、改まった席やフォーマルな場に欠かせない帯です。長さが4m以上あり、二重太鼓に結ぶのが基本。金銀糸を使った華やかなものから、格を抑えた洒落袋帯まで幅広く揃います。

-

用途:訪問着、付け下げ、留袖などに合わせる。結婚式、式典、茶会の正客席にもふさわしい。

-

季節感:冬の礼装には錦織や金銀糸の帯、夏は紗や絽の袋帯で涼しげに。

-

魅力:帯ひとつで装い全体の格を大きく引き上げる力がある。

フォーマル度が高いぶん、「一生もの」として持つ方も多い帯。冠婚葬祭など人生の節目に寄り添う存在です。

👉 フォーマルから洒落袋帯まで揃う「袋帯のページはこちら」をご参考ください。

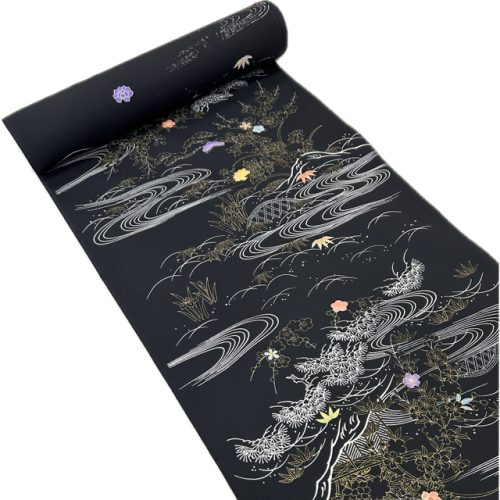

西陣老舗機屋【帯清謹製】の最高級袋帯です。カチッとした帯地は、お締め頂いている間に馴染んで大変締めやすくなります。金銀糸箔ですので光沢感があり華やかです。柄も、松・梅・桜や四季折々の草花、そして風景を思わせるように水辺に船や橋の一部分を入れ込んでいて、何時お締め頂いても対応できるような柄行となっています。見た目に華やかで格のある帯ですので留袖から色留袖、華やかな訪問着や付下げ、色無地紋入りのお着物に合わせていただけます。

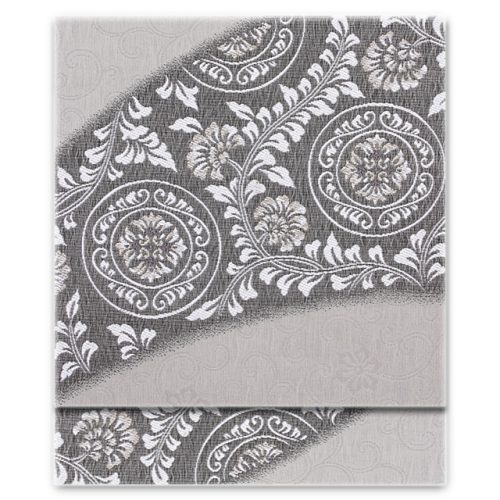

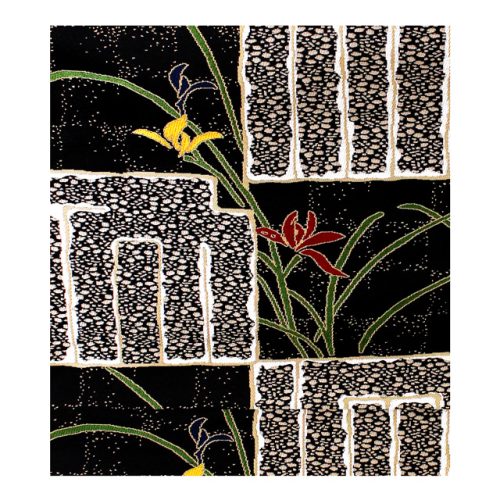

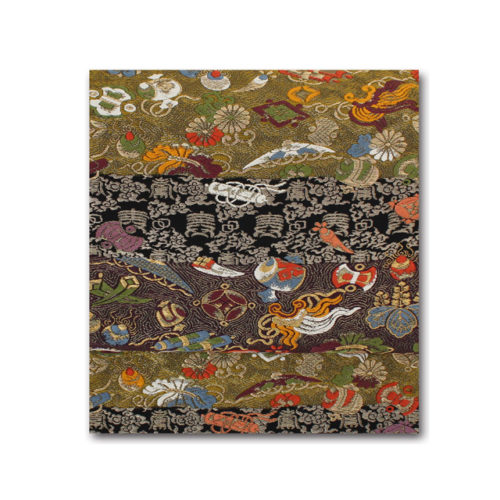

特選西陣織袋帯【山城機業店謹製】「寿宝尽くし段文」

能装束唐織は、西陣を代表する織物「唐織」は綾織地の上に多彩な色糸を使い、

柄を刺繍のように縫い取りで織り出す技法で、錦地の中で最も高級とされる織物

です。将軍など限られた人の装束や能衣装として用いられていた技法です。

黒地に色とりどりでおめでたい柄、吉祥文を施しています。

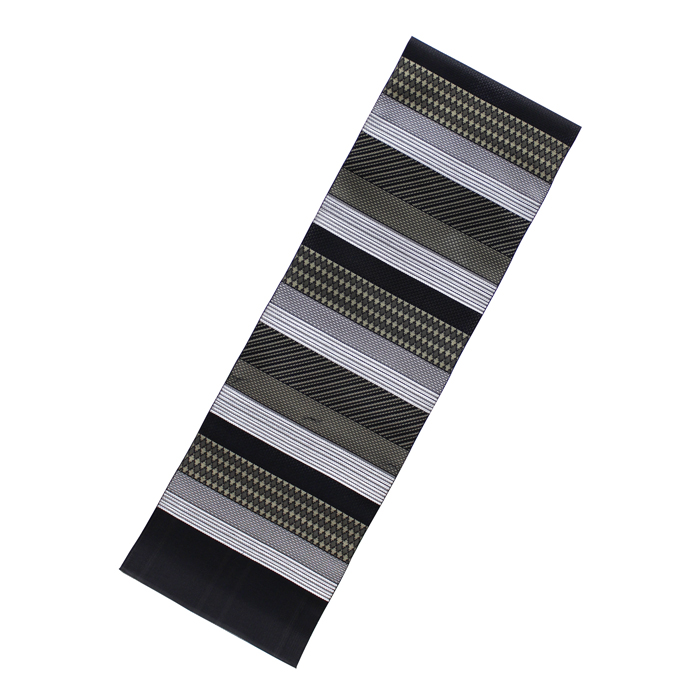

半幅帯 (気軽なおしゃれと遊び心)

半幅帯は、浴衣や木綿着物、紬などに合わせるカジュアルな帯です。軽く、結び方のバリエーションが豊富なため、初心者でも扱いやすいのが特徴です。

-

用途:普段のお出かけ、浴衣、街歩きに。

-

魅力:文庫結びやリボン結びなど多彩なアレンジが可能。若々しい印象から大人の落ち着いた装いまで幅広く演出できる。

近年ではおしゃれなデザインの半幅帯も増え、「普段着着物を楽しむ」入り口として人気があります。

👉 夏祭りや普段着にぴったりの「半幅帯のラインナップ」もぜひご覧ください。

上の浴衣は下の半幅を結んでいます。

夏の東レシルック

東レシルックイメージをAI画像で作ってみました。こんな雰囲気となります。

帯はイメージです。

呉服のTPO ( シーンごとの着物と帯選び)

着物には、洋服以上に「TPO(Time・Place・Occasion)」が重んじられます。どんな場で、誰と会い、どのように過ごすか。その状況に応じて着物と帯を選ぶことが、日本文化における礼儀でもあります。

【お稽古やカジュアルなお出かけ】

着物:小紋、紬、木綿着物など

-

帯:名古屋帯や半幅帯

-

場面:お茶やお花のお稽古、気軽な食事会、街歩き

紬のざっくりとした風合いに染め帯を合わせると粋な雰囲気に。小紋に博多織の名古屋帯を合わせると、落ち着いた知的な印象に仕上がります。

お茶会や改まった場

-

着物:付け下げ、訪問着、色無地(紋入り)

-

帯:格のある名古屋帯または袋帯

-

場面:茶事、茶会、式典、季節行事

茶道の世界では「季節感を大切にすること」が何より重視されます。春は桜や藤、夏は流水や扇、秋は菊や紅葉、冬は松竹梅などの柄を選ぶと、場に調和する装いとなります。

正絹小紋 京染め[紋意匠に葡萄唐草文様]

この小紋をAIで着物の形にして貰いイメージしやすく作ってもらいました。

帯は私のイメージではございません。

春先でしたら明るめの淡いお色の帯を結んで帯揚げも淡いお色で上品に帯締めで

全体を締めると宜しいかと思います。アイボリーのお色ですので帯は合わせやすいかと思います。(帯でイメージが変わります)

淡黄色と青磁鼠色と薄青色の三色段の続きに桜が施してございます。帯は、軽く何処を出されても良い全通となっておりますので締めやすいです。国の象徴の桜が施されていることによりスリーシーズン(夏以外)お召し頂けます。特に春やおめでたい時にお締め頂くと尚宜しいかと思います。上の小紋に合うのではと思います。

もう少しメリハリのある雰囲気がお好きな方はもう少しお色が濃い色をお勧めいたします。こちらですと優しい感じになるかと思います。

こちらは特選板場友禅 染帯 九寸名古屋帯 【世界最大級 野蚕繭 アタカス 与那国蚕】

AI画像で作ってもらいました。イメージしやすいかと思います。

特選板場友禅 染帯 九寸名古屋帯 【世界最大級 野蚕繭 アタカス 与那国蚕】

こちらの帯を結んでいます。AIでピンクの着物と合わせて貰って着姿を作って

貰いました。雰囲気は使わるかと思います。ピンクでなくとも同系が良ければ

ブルーの小紋でも良いですし、飛び柄小紋で蛍ぼかしで優しい感じの小紋がご

ざいます。そんな合わせ方も宜しいかとも思います。

正絹小紋 京染め[紋意匠生地に蛍ぼかし]

凹凸のある立体的な紋意匠の生地が、一色のはずなのに平面的でなく霞やさざ波のように見える軽い濃淡があるように見えてしまう素敵な生地に、どこからとも分からず現れたホタルが飛んでいるような配置。全体が優しく柔らかい雰囲気に見えます。女性らしい大変品の良いお着物です。

晴れの日や慶事

-

着物:訪問着、留袖、振袖

-

帯:格調高い袋帯

-

場面:結婚式、入学式・卒業式、成人式、公式行事

慶事には金銀糸を織り込んだ袋帯や格調高い文様が映えます。松竹梅や鶴亀など吉祥文様は、長寿や繁栄を象徴し、お祝いの席にふさわしい帯柄です。

弔事や法事

-

着物:喪服(黒無地に五つ紋)、色無地(法事の場合)

-

帯:黒の帯、控えめな織帯

-

場面:葬儀、法要

お祝い事とは対照的に、弔事では華美さを避け、故人を偲ぶ気持ちを表す装いが

基本です。

呉服のTPO ― シーンごとの着物と帯選び

着物には、洋服以上に「TPO(Time・Place・Occasion)」が重んじられます。どんな場で、誰と会い、どのように過ごすか。その状況に応じて着物と帯を選ぶことが、日本文化における礼儀でもあります。

お稽古やカジュアルなお出かけ

-

着物:小紋、紬、木綿着物など

-

帯:名古屋帯や半幅帯

-

場面:お茶やお花のお稽古、気軽な食事会、街歩き

👉 普段使いにおすすめの「小紋一覧」や「紬のページ」も参考にしてください。

お茶会や改まった場

-

着物:付け下げ、訪問着、色無地(紋入り)

-

帯:格のある名古屋帯または袋帯

-

場面:茶事、茶会、式典、季節行事

茶道の世界では「季節感を大切にすること」が何より重視されます。春は桜や藤、夏は流水や扇、秋は菊や紅葉、冬は松竹梅などの柄を選ぶと、場に調和する装いとなります。

👉 茶席におすすめの「付け下げ一覧」や「訪問着のページ」をご覧ください。

晴れの日や慶事

-

着物:訪問着、留袖、振袖

振袖(レンタル用)

振袖(販売用)

十日町友禅絞り工房の名門「滝泰」。熟練された職人の技術によって生み出された上質で繊細な業のお振袖。(成人式の晴れの日)お嬢様の成長を祝うお振袖としてお召いただくに相応しいお品です。豪華で神秘的な雰囲気の絞りでデザインされた振袖のお柄は雲取りです。

十日町友禅絞り工房の名門「滝泰」。熟練された職人の技術によって生み出された上質で繊細な業のお振袖。(成人式の晴れの日)お嬢様の成長を祝うお振袖としてお召いただくに相応しいお品です。豪華で神秘的な雰囲気の絞りでデザインされた振袖のお柄は雲取りです。振袖(販売用)

十日町友禅の名門「吉澤の友禅」。格調高き雅の古典ブランド 文楽・人間国宝・吉田簑助の世界のご紹介です。熟練された職人の技術によって生み出された上質で繊細な業のお振袖。(成人式の晴れの日)お嬢様の成長を祝うお振袖としてお召いただくに相応しい振袖です。

十日町友禅の名門「吉澤の友禅」。格調高き雅の古典ブランド 文楽・人間国宝・吉田簑助の世界のご紹介です。熟練された職人の技術によって生み出された上質で繊細な業のお振袖。(成人式の晴れの日)お嬢様の成長を祝うお振袖としてお召いただくに相応しい振袖です。 -

帯:格調高い袋帯

-

場面:結婚式、入学式・卒業式、成人式、公式行事

👉 特別な日のために揃えておきたい「訪問着」「袋帯」「留袖」を当店でも取り扱っております。

黒留袖

色留袖(店舗にございます)袋帯はサイトにも載せております。

訪問着と袋帯(店舗とサイトにも載せています)

弔事や法事

-

着物:喪服(黒無地に五つ紋)、色無地(法事の場合)

白生地からお染することが出来ます。お色は色々です

生地は素無地もございますが、こちらの紋意匠もございます -

帯:黒の帯、控えめな織帯

帯は名古屋帯となります。柄は色々とございますが、目立つほどではござい

ません。もし、単品でもご要望があればお売りいたします。

夏用、袷用と別れています。 -

場面:葬儀、法要

一周忌くらいまでは黒の喪服をお召しになられる方もいらっしゃいますが

年数が経つにつれて色無地にされる方が多いようです。

👉 法事や弔事にふさわしい「喪服用着物や帯」もございます。

私どもの身内の葬儀の時に地味な小紋に黒共帯に黒羽織を羽織られていらっ

しゃった方がおいでです。逆に義母も同じで小紋に黒共帯黒羽織の姿で葬儀

に出かけられました。(身内でなかったため)やはり着物を着られていくのは

礼を尽くすという面では最高の礼ではないでしょうか。

全く違うお話なのですが、娘が習ているピアノ教室の先生繋がりから小ホールでの

コンサートに是非と言われましたので着物で出席しましたら、

「是非私のピアノ教室のコンサートにもお着物で」とおっしゃられました。

小紋のおとなし目な感じの着物でしたが、着物を着ている方がその会場にいるだけで格が上がるのではないでしょうか。

最近特にそんなことを思ってしまいます。

そうなると、今まで黒羽織を避けてこられた皆様に是非あえてご提案です。

黒羽織は重宝いたします。外でも着用できますし中(部屋の中)でも脱がなくていいのが羽織の醍醐味です。最近はオシャレな羽織の紐も出ています。個性を出せます。仏の時の使用は仏用でおとなし目でオシャレな時は格をあげながらオシャレに

と色々と使えます。是非お試しください。

※黒羽織用を最近はおられていませので喪服用の着尺を使うことになりますが、それでも今の価格からすればお安いかと思います。

夏、冬と両方作れます。

持っていて使えるお品かと思います。

お茶席向きのお勧め小紋です

地色が青丹色で一反の生地に色々な江戸小紋柄を施してございます。その柄を絞りの伝統工芸士の木永栄絹先生がより良く上品にしてくださいました。まさに、お茶会にふさわしい小紋です。

AI画像で下のしおみ織物の名古屋帯を合わせて着姿を作ってもらったものです。

絞りの部分が画像では出ていません。

あくまで色イメージで雰囲気を見てください。

また、帯も完ぺきではございません。こちらも雰囲気を見てください。

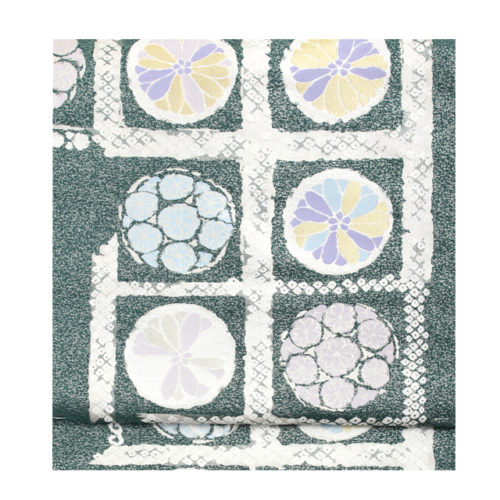

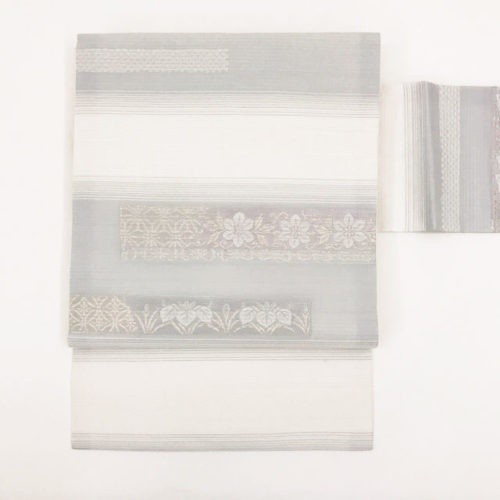

九寸名古屋帯【しおみ織物謹製・西陣織九寸名古屋帯】「吉祥柄段揃い」

抹茶色の小紋は格もあり私もどなたかが気に入って素敵に着こなしてくださることを願っています。

東レの絽の無地の着物(横絽)雨の日、雨が降りそうな時のおでかけやお茶の水屋仕事にどうぞ

東レの絽の無地の着物(横絽)雨の日、雨が降りそうな時のおでかけやお茶の水屋仕事にどうぞ