投稿日:

呉服屋「きものむらたや」が徹底解説いたします。

着物において、「帯」はただの装飾ではありません。

格(フォーマル度)・季節感・場の雰囲気・着姿のバランスなど、ほぼすべてを左右する大切な存在です。

しかし、お茶席や趣味の会へよく通われる方でも、

-

袋帯と名古屋帯、どちらを選べば良いの?

-

八寸名古屋帯と九寸名古屋帯の違いって?

-

帯芯って種類があるの?

-

染め帯と織り帯はどちらが良い?

-

仕立て方で締め心地は変わるの?

など、意外と知られていないポイントは数多くあります。

そこで本記事では、呉服屋として長年帯に触れてきた視点から、

お茶席での帯選び・帯の種類と格・帯芯・仕立て方・おすすめの帯まで、専門的に解説いたします。

また途中で、むらたやの人気商品の**「袋帯」「名古屋帯」「染名古屋帯」「八寸帯」**もご紹介します。

内部リンクとして以下の記事も最適な位置に挿入できます:

1.帯の種類と選び方 ―

まずは「格」を理解する

■ 袋帯(フォーマル)

格式が最も高く、訪問着・付下げ・色無地(紋付)の礼装に合わせます。

特にお茶席では、亭主側がもてなすお茶事(お濃茶とお薄と懐石料理の

フルコース)など格の高い場面で欠かせません。

・袋帯の特徴

-

表地と裏地を縫い合わせた「縫袋帯」が一般的

-

柄が全通・六通などパターンが多い

-

存在感があり、場を華やかにする

(袋帯とは→ https://www.kimono-murataya.com/blog/fukuroobi)

■ 名古屋帯(略礼装〜普段着)

名古屋帯は、お茶席の「気軽な会」に最もよく選ばれる帯です。

小紋・紬・軽めの付下げまで幅広く合わせられるため、1本あると非常に便利。

(名古屋帯とは→ https://www.kimono-murataya.com/blog/nagoyaobi)

名古屋帯には3種類があります:

● 九寸名古屋帯

仕立ての際、帯芯を入れる一般的な名古屋帯。

訪問着には不向きですが、上質な柄なら略礼装として十分使えます。

● 八寸名古屋帯

芯を入れないのが大きな特徴。

博多帯や洒落八寸など、締めやすさ・軽さで人気。

● 染名古屋帯

柔らかい風合いで、お茶席の「気軽なお出かけ」に最適。

柄の自由度が高く、季節感を取り入れやすい。

2.帯芯の違いで締め心地が変わる ― 呉服屋が教える“芯選びのコツ”

実は、帯の締め心地は 帯芯の種類で大きく変わります。

むらたやでは、帯の種類に応じて最適な芯を選んでいます。

■ 袋帯用 = 薄めの三河芯

カチッと帯でしたら仕上がりが厚くなりすぎず締めやすくするために最適です。

礼装用の袋帯に最適。

■ 染め帯・柔らかい帯用 = 厚めの芯

染帯は布が柔らかいため、厚めの芯を入れてハリを持たせることで

美しい結び目・形がキープできます。

■ 名古屋帯も例外ではない

九寸名古屋帯には、基本的に芯を入れます。

締めやすさ・シワになりにくさが変わるため、芯選びは非常に重要です。

■ 絹芯

絹芯はしなやかで柔らかく、

「締め心地の優しい帯が好き」という方におすすめ。

ただし綿芯より高価です。

※お仕立て代に変わりはありませんが、

芯の種類で総額は大きく変わります。

3.前柄の位置合わせ ― 実は“好みが分かれる”ポイント

名古屋帯・染帯など前柄が決まっている帯では、

柄を中央に置く/左右どちらかにずらすなど好みがあります。

帯の仕立てで最も多い相談のため、

ブログでもしっかり説明しておくと喜ばれます。

4.八寸帯と九寸帯の本質的な違い

多くの方が誤解していますが、

「八寸と九寸は幅の違いだけではありません」。

むらたやとして伝えたい大切なポイントは以下です。

■ 九寸帯 → 芯を入れて仕立てる

■ 八寸帯 → 芯を入れないものが多い

これが締め心地や用途を大きく左右しています。

■ 八寸にも“格の高い帯”がある

むらたやでも扱っていた「織成(しょくせい)八寸名古屋帯」は、

綴織の技法を使った非常に格の高い帯。職人が廃業され希少価値が高い逸品でした。

5.博多帯が茶道の先生に好まれる理由

最近特に人気なのが博多帯。

一年中締められて、軽くて締めやすく、

柄が洗練されているため「気軽なお茶会」向きとして注目されています。

-

締まりが良い

-

美しい結び目をキープ

-

八寸帯なので帯芯が不要で軽い

と、まさに “実用と美しさを兼ね備えた帯” です。

6.実際の商品紹介

ここに商品リンクを自然に挿入しやすい形で構成を作ります。

■【袋帯】加納幸・西陣織など

● キャッチコピー

格式高く、お茶席・式典に安心して使える本格袋帯。

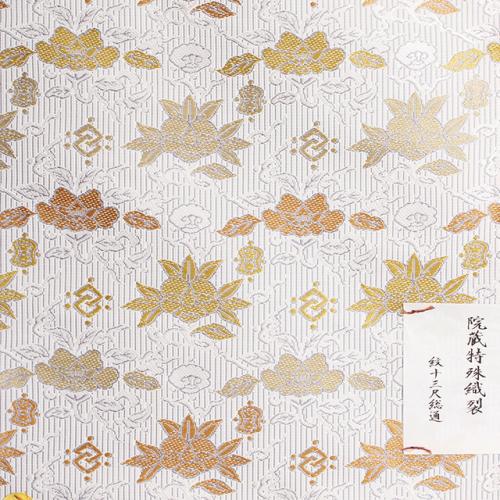

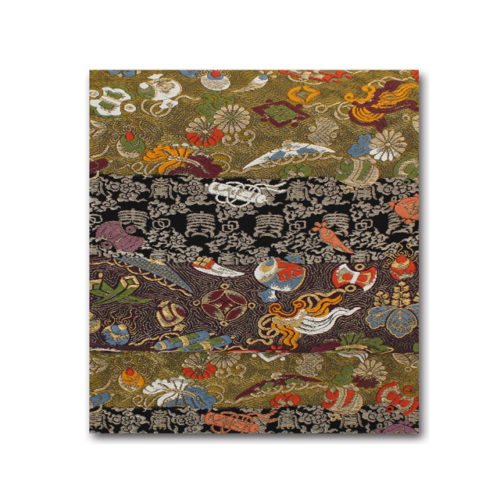

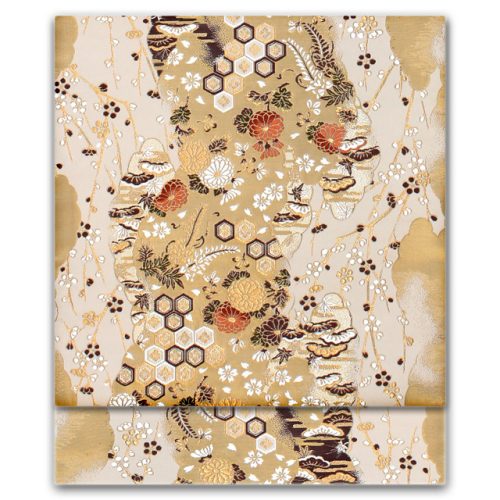

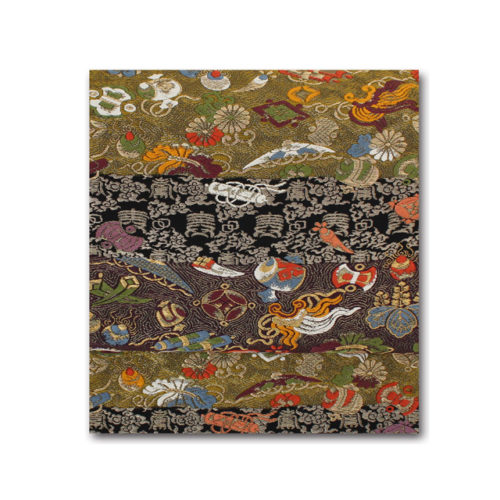

特選西陣織袋帯【京藝謹製】「謹上之帯令和・百の吉祥文様尽くし」

百の格調高い吉祥紋を織りなした「吉祥百宝図」と長寿を願う寿をかくした

「かくれ寿松文」を一本の帯に織りあげました。全く雰囲気の違う吉祥文

ですので一本の帯で二タイプ楽しめます。

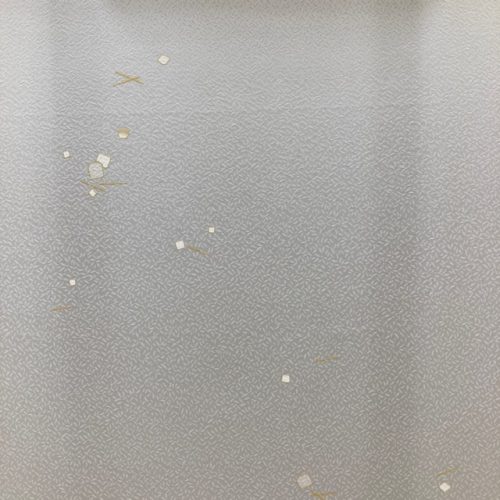

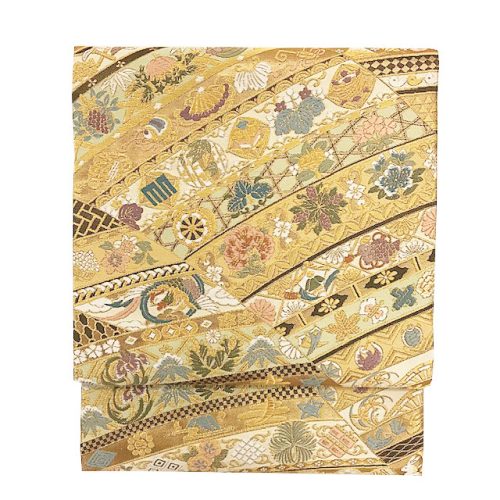

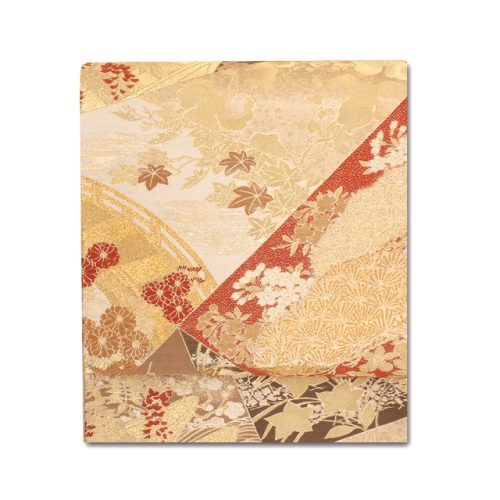

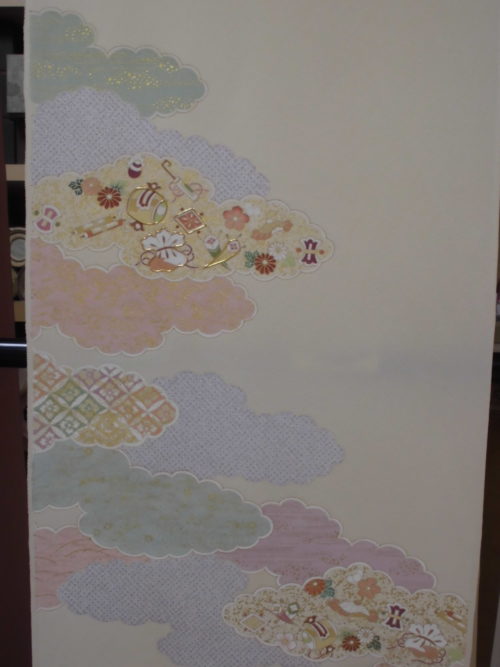

特選西陣織袋帯【加納幸謹製】

「雲取り」とは、古典的な模様の一つです。雲の形の曲線を図案化して、その雲取りの中に、草花などの柄が納められています。金には、シックな泥金を使い、流行に左右されない、まさに高尚な古典フォーマルの高級袋帯です。

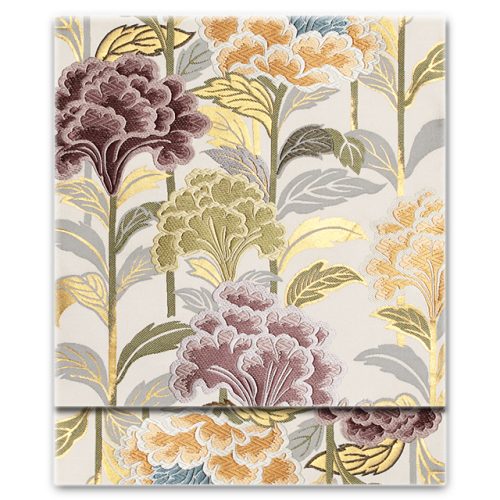

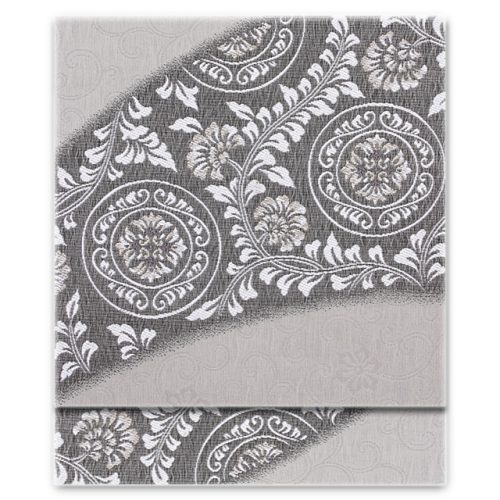

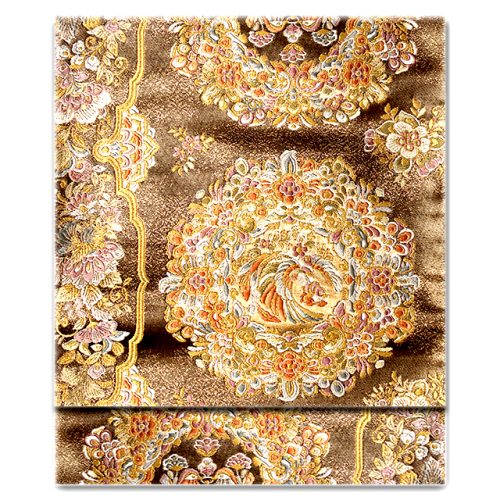

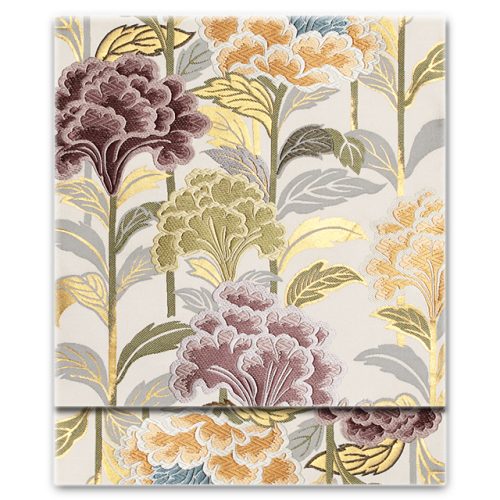

特選西陣織袋帯【となみ織物謹製】「織宝華柄」

地色はどんな色にも調和する、品格あるシルバーグレー色。その上に

名門「となみ織物」ならではの独特な花の柄をあしらっています。

その柄に使ってあるお色は様々な色合いの中にも落ち着いた色目をつかって

全体をまとめていますので、他では見ない独特な存在感のある袋帯に仕上が

っています。

着用年齢も幅広く、また観劇やパーティーなどいろいろな場所に合わせて使っていただける最適な帯です。

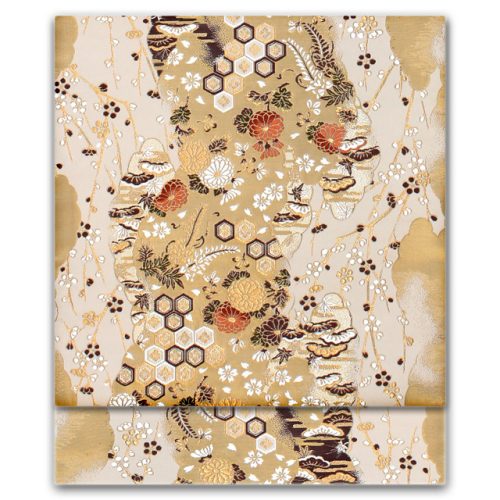

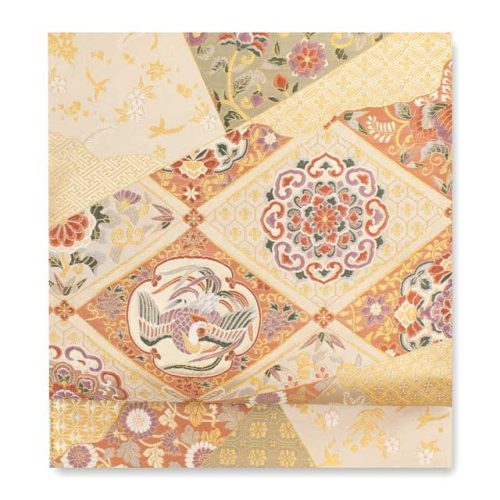

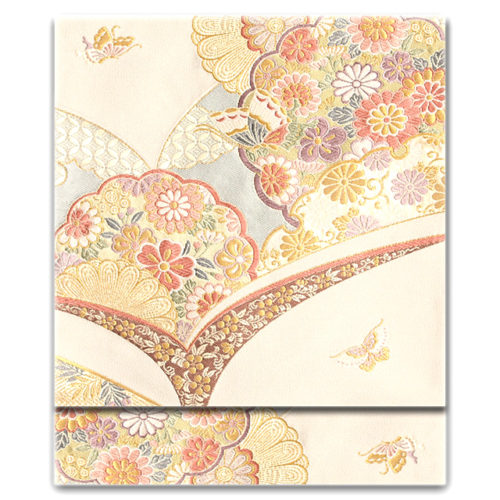

特選西陣織袋帯【京藝謹製】「白眉・吉祥文様尽くし」

名門帯屋ならではの自信作です。自ら「白眉」と帯に名付けています。

お色は綺麗なクリーム色で柄は古典的ですので、長くお締め頂けるお品です。

鳳凰や華文や菊・松・桜などを施してバランスよく仕上げています。各柄の

パーツを組み合わせてできた洗練された柄行となっており、色々な色の糸を

使っていますので無地でも色々なお色が選べます。

● こだわりポイント

-

上質な西陣織

-

控えめ〜華やかまで柄が絶妙

-

ハリのある三河芯仕立て

■【九寸名古屋帯】

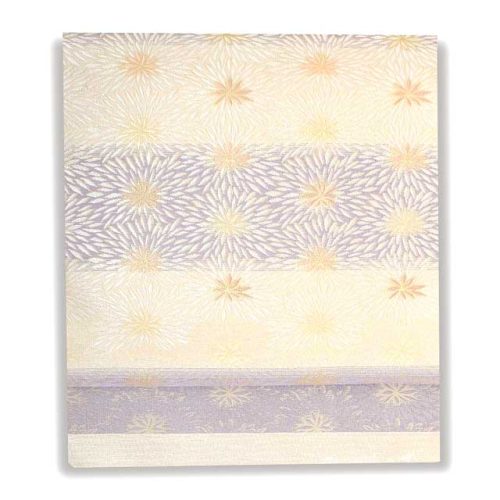

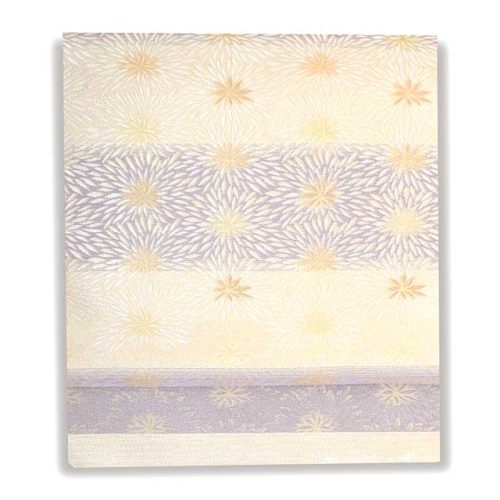

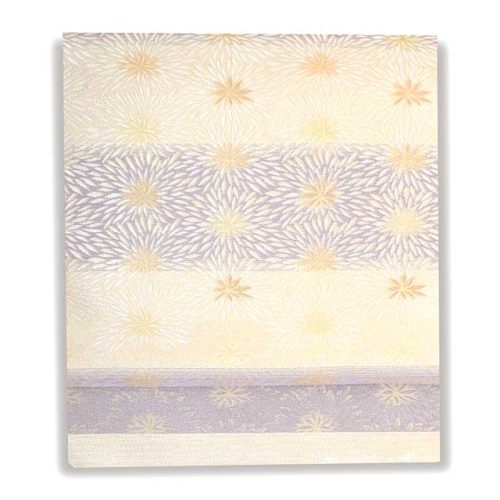

九寸名古屋帯(正絹)【小森織物謹製】「有職段文に菊づくし 六通」

しなやかに織り上げられた淡いベージュと半色(はしたいろ)を交互に

段々で表した地をベースに、菊を施した帯となっております。段々によ

って、菊の表情が変化してお太鼓に出す部分を変えると雰囲気も変わり

ます。単色使いですので上品に仕上がっております。又、軽くてしなや

かな風合いですので、重宝する一本です。

特選西陣織九寸名古屋帯【となみ織物謹製】「九百佐賀錦・唐華・六通」

帯自体とても軽く締めやすいですが、柄は大変重厚感があります。綺麗な

黄色のお色に唐華を施してあり、格高い名古屋帯となっております。小紋

は勿論、無地、江戸小紋、柄の少なめの付け下げ等に合わせて頂けます。

スリーシーズンお召しいただける、大変重宝する逸品です。

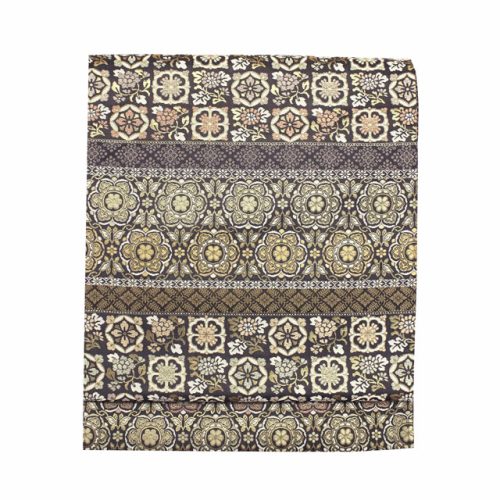

九寸名古屋帯(正絹)【山田織物謹製】「有職文様段・六通」

色は白地を八ツ藤や小葵の柄でその合間にミントグリーンやグレー色の

七宝や市松が施してあります。全体的に有職文様で織り上げられています

ので、古典的で流行のない柄ですので、お茶席などには重宝します。

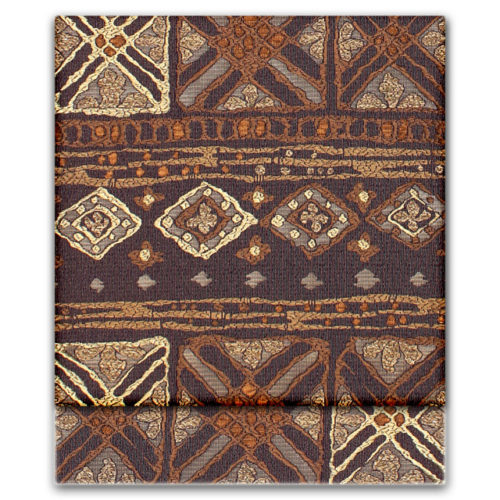

特選西陣織九寸名古屋帯【小森織物謹製】「有職柄七宝に若松菱 六通」

しなやかに織り上げられたチョコレート色をベースにした帯地。その中に

細やかに七宝や若松菱を施し、おめでたいお席に良いお柄となっております。

何処を出されても良いですし、スリーシーズンのお着物で淡いお色でしたら

メリハリが効いて素敵です。

● キャッチコピー

小紋・紬・気軽なお茶会に一番使える❝万能帯❞。

お勧め小紋

高級小紋[伝統工芸士雅号:木永栄絹作 遊心]

地色が青丹色で一反の生地に色々な江戸小紋柄を施してございます。

その柄を絞りの伝統工芸士の木永栄絹先生がより良く上品にしてく

ださいました。まさに、お茶会にふさわしい小紋です。

例えばAIでイメージ化してもらいました。

まだまだ伝わりず楽柄も絞りの感じも出ていませんが腑に気だけは伝わって

いるかと思います。

こちらに合わせている帯が

九寸名古屋帯【しおみ織物謹製・西陣織九寸名古屋帯】「吉祥柄段揃い」

桐・七宝・荒磯・市松・菊菱・青海波など他いろいろな文様を盛り込んで段

を作っています。さりげなく結ばれていても上品に感じられる帯です。目立ち

すぎずかといっておとなしめでもなく正統派の方にお勧めです。正式なお茶席

には名古屋帯ですので締めるのはお勧めできませんが、気軽なお茶会や、社中

や研修会などでは十分結べるお品です。

● こだわりポイント

-

九寸のため帯芯を入れられ、形が美しく決まる

-

お茶席向けの落ち着いた色柄が中心

■【染名古屋帯】

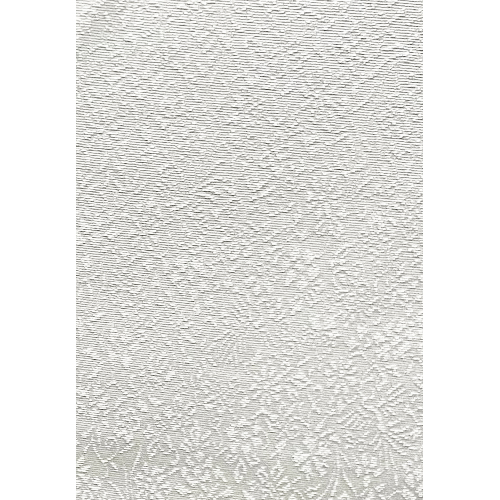

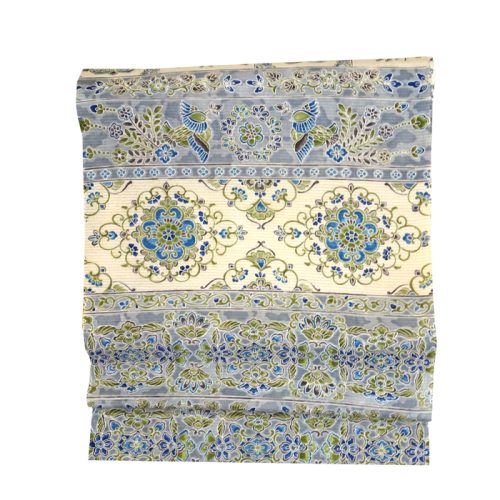

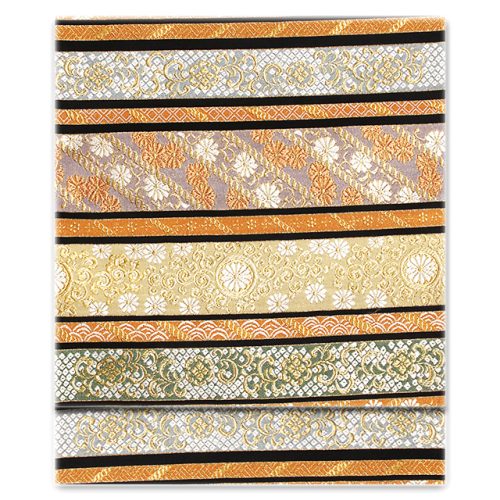

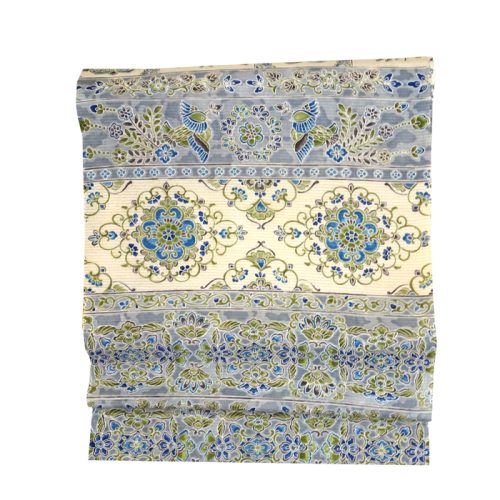

特選 板場友禅 九寸名古屋帯 正絹 染帯 【世界最大級 野蚕繭 アタカス糸・与那国蚕使用】

上質な正絹紬地にさらりとした風合いで染め上げられた、特選「板場友禅

九寸名古屋帯」です。

全体を板で張り、段ごとに異なる文様が描かれており、鳳凰の段、唐華の段、唐草、忍冬など、格式のある古典柄をふんだんに配しています。全通柄ですので、どの部分を出しても美しく結べ、お一人でのお着付けにも大変便利です。

こちらもAIで作ってもらいました。無地感のおきものでしたらある程度

あうのではないでしょうか

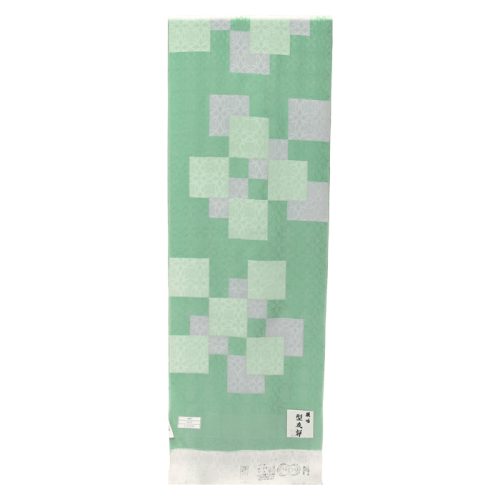

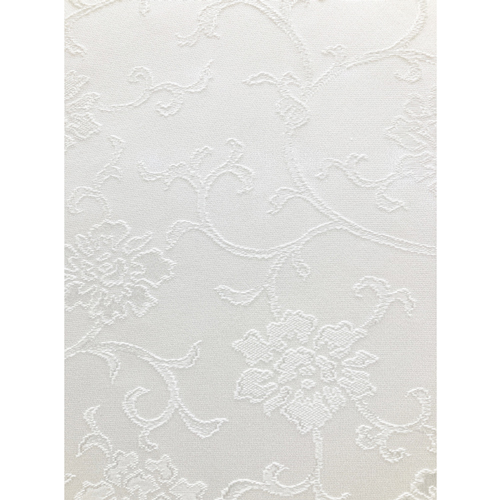

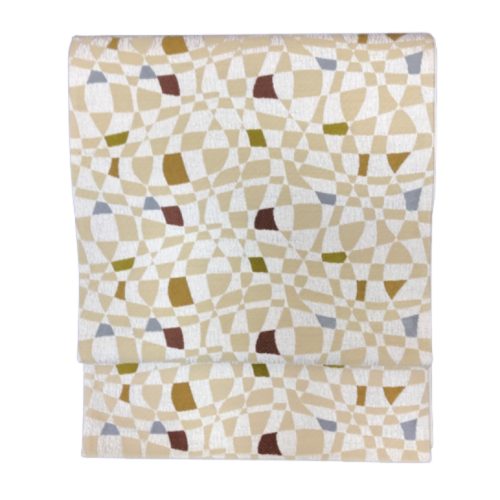

特選板場友禅染帯九寸名古屋帯 【幾何学模様】

全体を板で張り幾何学模様で染めてございます。四角の柄で丁寧に銀で縁取っ

ております。全通ですのでどこを出されても良いですのでお一人でお召しに

なる時も便利です。また、お色が爽やかですので無地やとび柄小紋、江戸小紋

などに合わせられても宜しいかと思います。「織のものには染のもの」と昔から

言われているように紬であわされて普段におしゃれとしてお召しになるのも

粋です。

● キャッチコピー

“季節を映す一条の布” ― しなやかで柔らかい染め帯。

● こだわりポイント

-

季節柄・洒落ものとして人気

-

厚め芯で美しく仕上がる

-

気軽なお茶会向き

■【八寸名古屋帯】

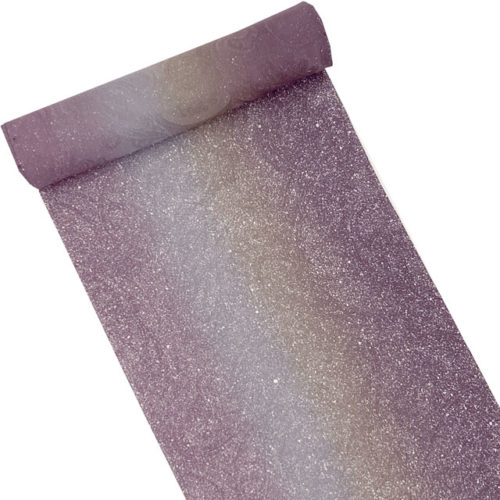

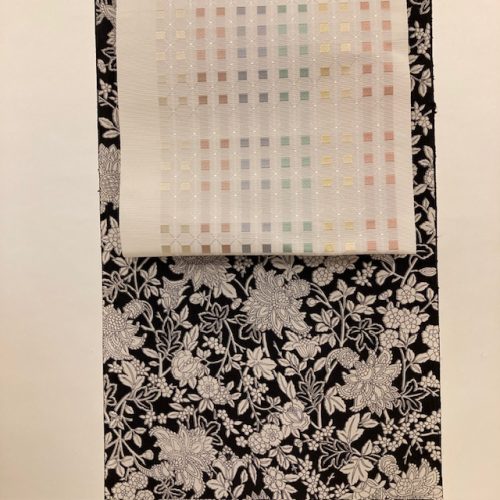

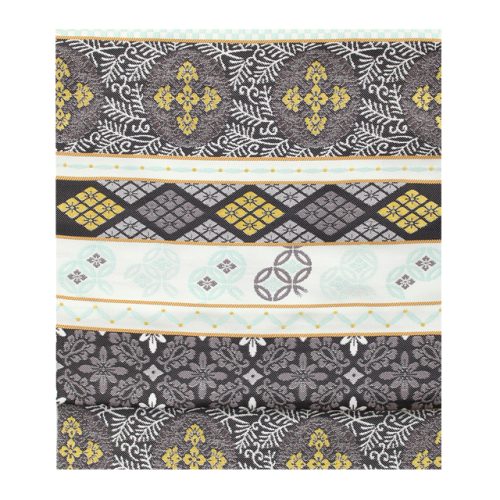

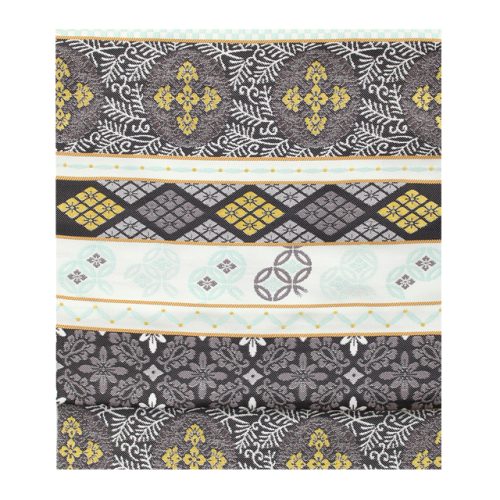

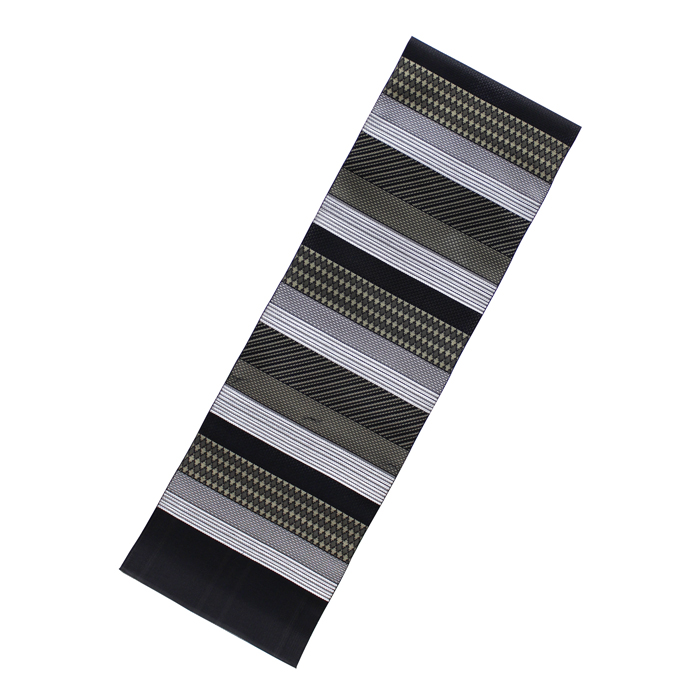

特選博多織紋八寸名古屋帯【本場筑前博多 大倉織物謹製・誠之輔ブランド】

雑誌「美しいキモノ」の日本のきものブランド50に選ばれたことのある

大倉織物の≪誠之輔≫ブランド。博多織の名門処で、真の良い洒落帯

を作っておられます。しなやかなハリと締め心地の良さを持つ上質な

博多織の帯です。小紋や紬の他、御召や江戸小紋など、普段使いのお

着物におすすめです。

こちらの八寸名古屋帯は、シックなっ黒を基調とした帯地です。

白茶系や鼠白の滝縞の模様を織りなして統一感と粋な感じを表現して

ございます。博多織伝統の平織を利用した織物で、甲冑をモチーフと

した柄です。

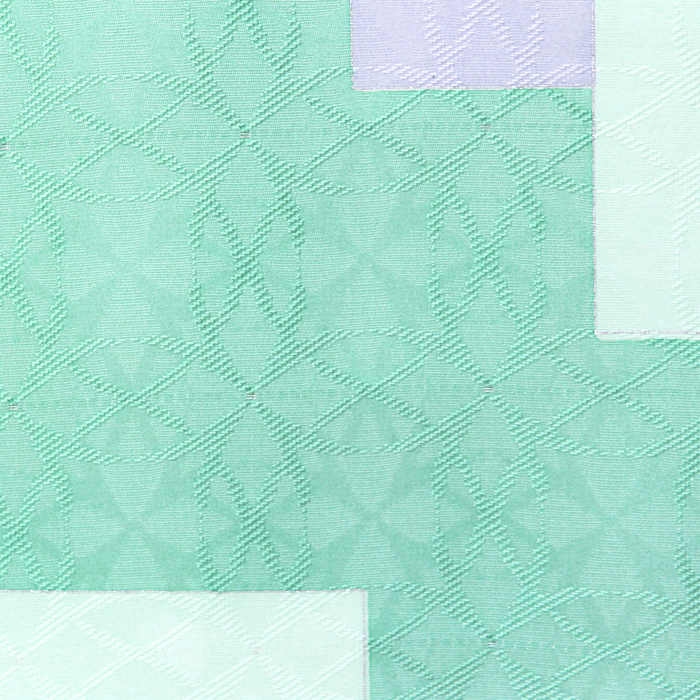

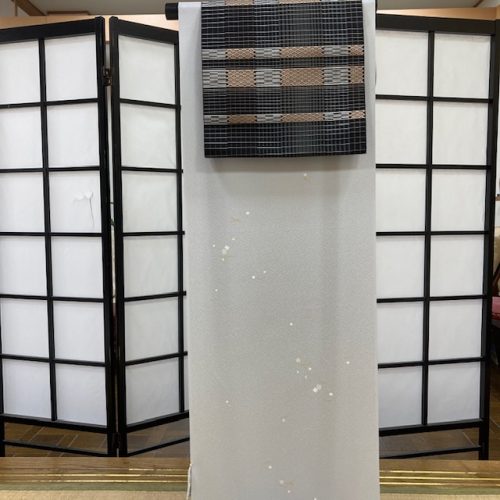

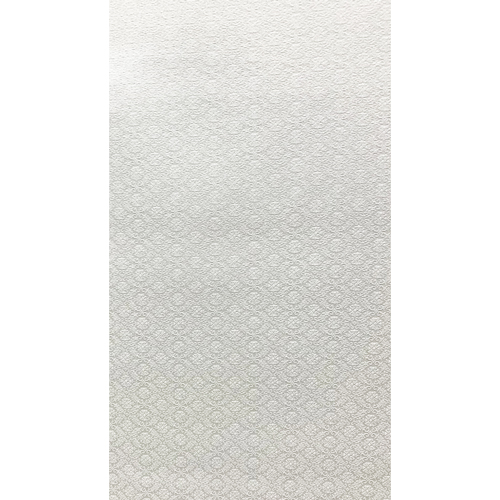

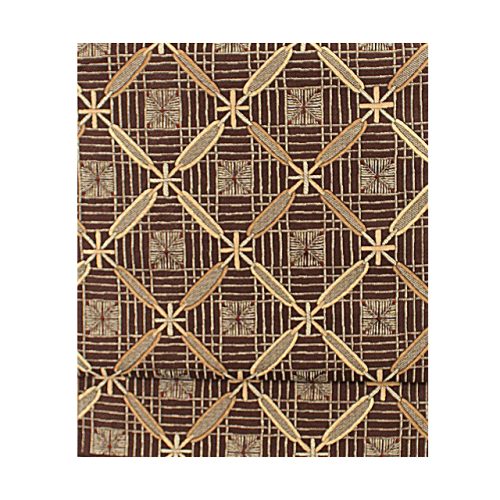

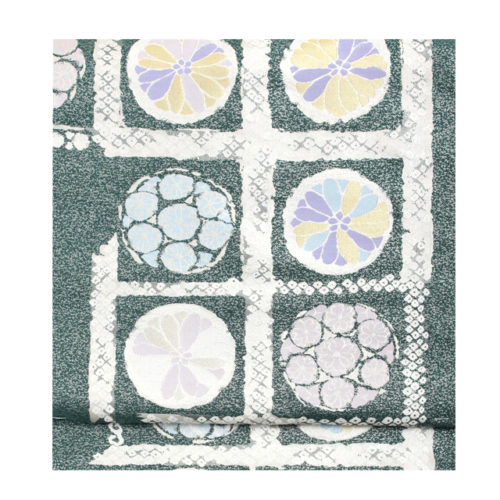

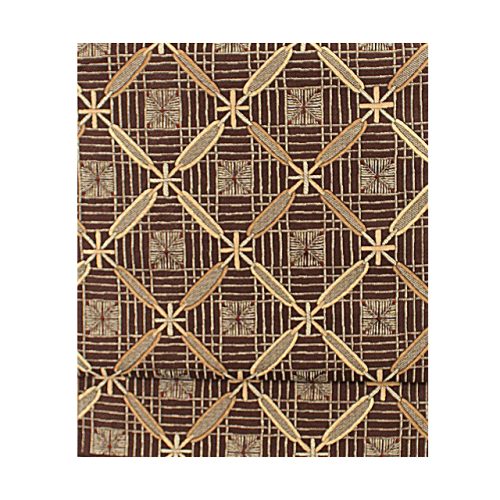

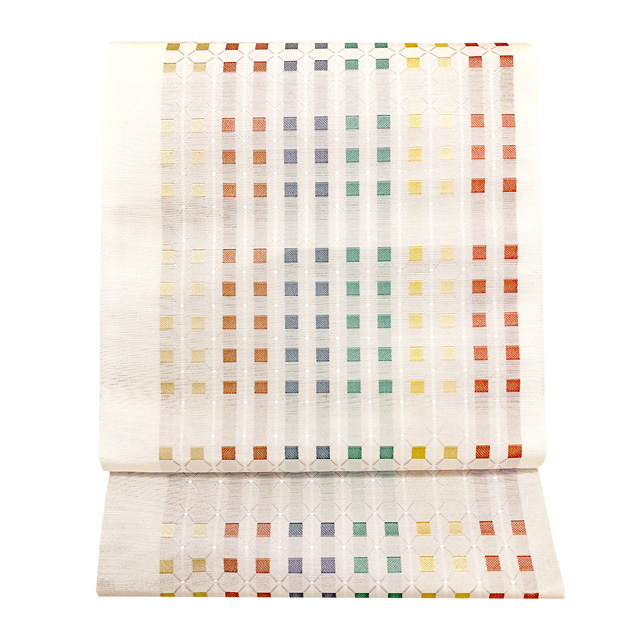

特選博多織紋八寸名古屋帯【本場筑前博多琥珀織 大倉織物謹製・誠之輔ブランド】

幾何学模様が全体に織り出されています。小さな菱重ねの模様がびっしりと

並び、菱の中には十字の形が織り込まれ、とても立体的に見える不思議な織

りです。本絹の糸だけで織られとてもしっかりとした打ち込みで、手に触れ

ていても心地良く独特の美しさがございます。

銀色寄りの白の色でそれがまた上品に映ります。実際にお着物と合わせられ

るとお綺麗ですし合わせやすいと思います。

パールのような光沢が大変魅力的帯となっております。

● キャッチコピー

芯がないのに美しい ― 軽さと締めやすさなら八寸。

● こだわりポイント

-

博多帯なら一年中活躍

-

締めた時の形が崩れにくい

-

お茶の先生方から支持が高い

7.お茶席での帯選び ―

どの帯がふさわしい?

■ 格の高いお茶会(濃茶・正式な茶事)

→ 訪問着または付下げ × 袋帯(上質なもの)

上のお勧めの付下げと加納幸の袋帯です

AIに作ってもらいました。あくまでイメージとして雰囲気をお楽しみください。

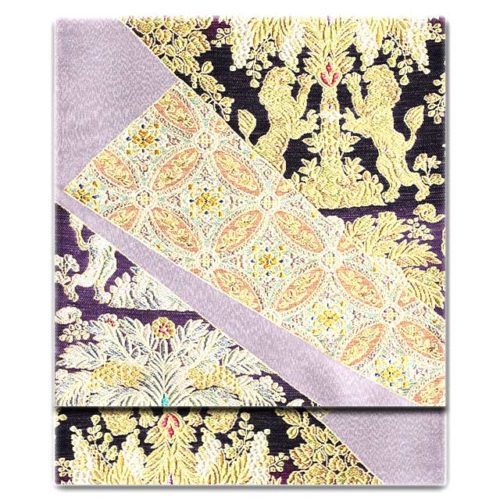

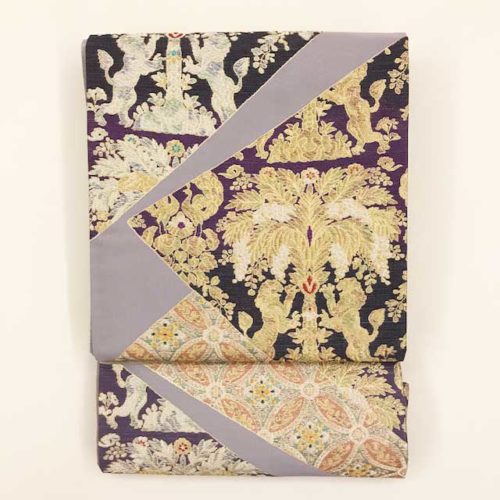

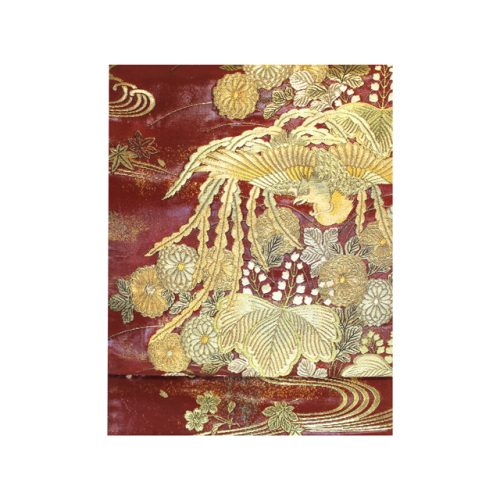

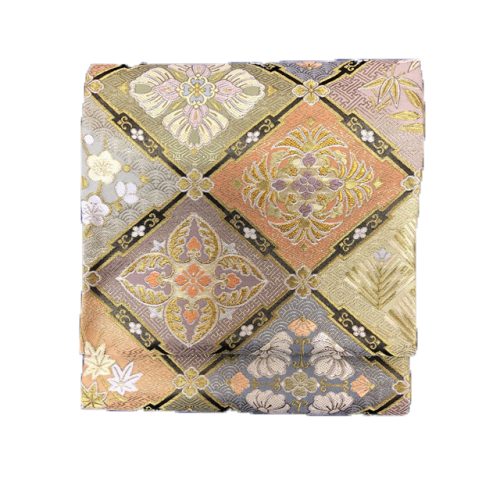

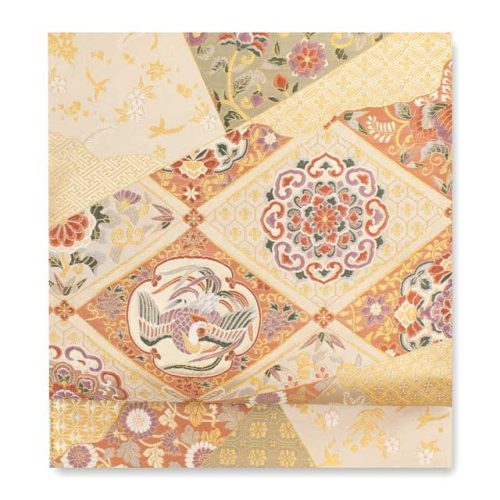

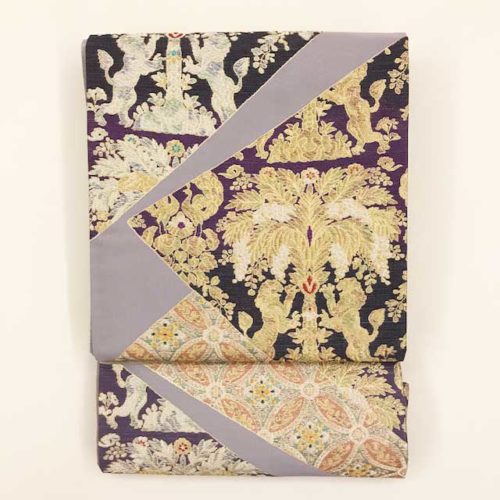

特選西陣織袋帯【西陣まいづる謹製】「裂取花樹獅子文」

変化に富んださまざまなベースの断片の中に、吉祥文様のがらや、獅子の柄

などをさりげなく配置し、古典柄の中にもモダンな雰囲気を表現り、個性的

で、かつ織りの豊かさをダイナミックな柄に仕上がっています。 結婚式から

パーティー、またお食事会など、買うノある場所での着用シーンに幅広くお

すすめできる袋帯です。

■ 気軽な茶会・町のお稽古

→ 小紋 × 名古屋帯・染め帯

世界最大級 野蚕繭 アタカス糸・与那国蚕使用の名古屋帯と

正絹小紋 京染め[紋意匠に飛び柄華文]

金の縁取りに白色の古典文様の柄を飛び柄として品良く配置しています。

地色はまさに品格を感じさせる淡いクリーム色。都会的なセンスあふれる

高級小紋です。合わせる帯も幅広く、袋帯や九寸名古屋帯で着用のシーン

が広がる重宝な一品です。

■ 亭主側

→ ゲストより一段格の高いコーディネート

(付下げ・色無地 × 袋帯)

色無地×袋帯

AIで画像を作ってもらいました。

色無地は紫系統に袋帯

正絹西陣織袋帯 【洛陽織物 謹製】 「乱菊、六通」の帯を使いました

8.コーディネート実例(写真挿入予定)

例)

-

付下げ × 袋帯

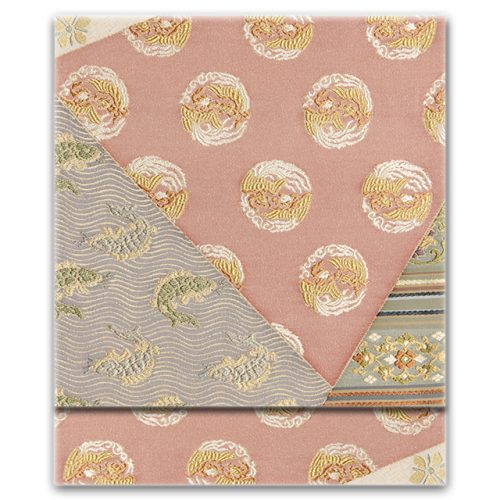

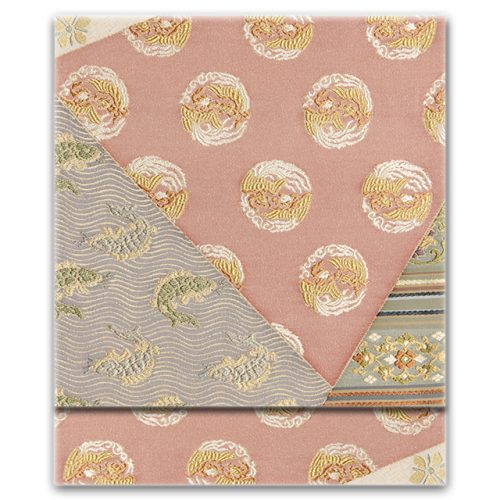

特選西陣織袋帯【鈴木謹製】「名物裂名錦宝彩文」

スッキリとした白地をベースに、細やかな双鳥唐草文や宝づくし文

スッキリとした白地をベースに、細やかな双鳥唐草文や宝づくし文

など、切り羽目様式で柄が配置されています。お柄は正倉院文や名物

裂文様ですが、重厚すぎず、品良くもオシャレな印象も兼ね合わせて

います。ハイセンスな中にもこだわりを感じさせる帯姿をお楽しみ

いただけます。「さすが鈴木織物」さんです。

こちらもAIで画像を作ってもらいました。

無地に袋帯という感じはお茶席には一番定番の装いです。

帯がお願いした柄とは程遠い感じになっています。本来は藤原織物の

袋帯をお勧めしようと思っていました。

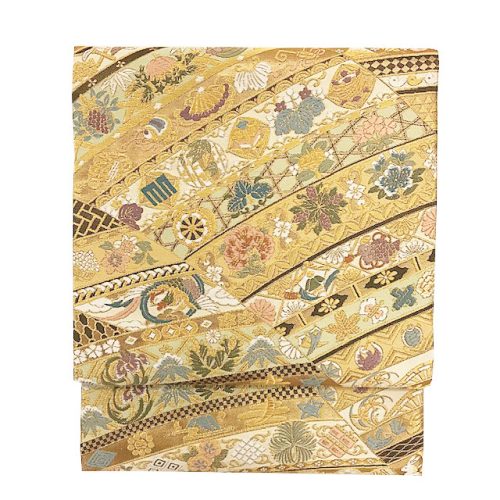

西陣織 袋帯 藤原織物 謹製 彩王朝菱文

京都・西陣の名門「藤原織物」が誇るフォーマル袋帯です。落ち着いた地色を

基調に、菱文様の中へ青海波・紗綾型・有職菱を織り込み、さらに松竹梅や紅葉、唐華といった吉祥文様を重ねた格調高い意匠。古典的な美しさに華やかさを添えたデザインは、結婚式や披露宴、結納、お茶席など大切な場にふさわしい品格を備えています。お色数が多く織り込まれているため、訪問着や付け下げ、色留袖、無地の紋付、江戸小紋(紋付)といった格式のある着物に合わせられます。

晴れの日の装いをより一層引き立ててくれます。

- 小紋×九寸名古屋帯

【小紋】

https://www.kimono-murataya.com/index.php?main_page=product_info&cPath=66&products_id=891

こちらもAIに作ってもらった画像です。

多少小紋の柄が何となくですが似ているので、雰囲気を見てください。

帯はイメージと違います。

【名古屋帯】

https://www.kimono-murataya.com/index.php?main_page=product_info&cPath=67&products_id=983

西陣織九寸名古屋帯【山田織物謹製】「雲どりに七宝や青海波・六通」

西陣織九寸名古屋帯【山田織物謹製】「雲どりに七宝や青海波・六通」 八寸名古屋帯 【大光織物 謹製】「吉野間道・六通」

八寸名古屋帯 【大光織物 謹製】「吉野間道・六通」

吉野間道は名物裂の一種で、江戸時代に茶人や大名たちに愛されていた柄です。

茶道において茶道具の袋や、掛け軸の表装などに使われています。また、帯の

柄などにも使われていてとても茶道と深いつながりのある柄です。しかし、合

わせ方によって粋にもオシャレにもなります。

-

小紋 × 染名古屋帯

加賀友禅染名古屋帯(正絹)【お太鼓柄】

正統派の帯が多い中こちらは、染帯とは言え銀糸を含んだ生地で加賀友禅

染柄付けをしてある帯です。生地に腰があり、ちょっとしたお茶会でも結

ぶことができるので仕入れたお品です。気軽に、おしゃれに、普段にお召

いただける帯です。特別に加賀友禅で染めた柄です。生地は丹後ちりめんです。

-

紬 × 八寸名古屋帯

https://www.kimono-murataya.com/index.php?main_page=product_info&cPath=72&products_id=905

正絹紬【板場友禅】|上品で華やかな社交着におすすめの着物

紬は着る人の個性を表現できる普段着であり、とてもお洒落な着物。蚕の繭から

引き出した糸に撚りをかけて織るのが紬。その手法には「先染め」と「後染め」

がありこちらは後者の後染めです。このお品は黒地に四季折々の花柄模様(唐華)が白抜きで施されているように型染めされてございます。とても手間のかかった

お品です。おしゃれに、粋にとお召しになる方の雰囲気に合わせて帯も名古屋だ

ったりしゃれ袋だったりと色々と楽しめます。

9.まとめ ―

帯を知れば着物はもっと楽しくなる

帯は、見た目だけでなく締め心地・用途・格が深く関わる、実はとても奥深い世界です。

-

帯芯の選び方

-

八寸・九寸の違い

-

お茶席にふさわしい帯

-

仕立てで変わる前柄の位置

これらを知ることで、「着物は難しい」という不安が減り、

お客様は着物をもっと自由に楽しめるようになります。

むらたやでは、帯の仕立てや長さについて不安なことがあれば

ご相談にも丁寧にお応えしております。

西陣織九寸名古屋帯【山田織物謹製】「雲どりに七宝や青海波・六通」

西陣織九寸名古屋帯【山田織物謹製】「雲どりに七宝や青海波・六通」

東レの絽の無地の着物(横絽)雨の日、雨が降りそうな時のおでかけやお茶の水屋仕事にどうぞ

東レの絽の無地の着物(横絽)雨の日、雨が降りそうな時のおでかけやお茶の水屋仕事にどうぞ