⭐ 初釜・お正月・大寄せ茶会|1〜2月のお茶事にふさわしい着物と帯

【年代問わず/小紋・名古屋帯・袋帯】

年末年始から初釜に着るべき着物の種類

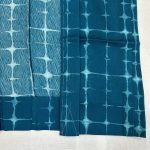

年末年始はウールのアンサンブルというイメージがしますが、今は紬にポンチョや

ショールでも良いのではと思います。ポンチョもウール100%ですので結構暖かいです。ショールも良いです。

総柄小紋

年末年始はこんな感じにしてショールやポンチョを着られても良いかと思います。

帯は

加賀友禅染名古屋帯(正絹)【お太鼓柄】

正統派の帯が多い中こちらは、染帯とは言え銀糸を含んだ生地で加賀友禅染柄付けをしてある帯です。生地に腰があり、ちょっとしたお茶会でも結ぶことができるので仕入れたお品です。気軽に、おしゃれに、普段にお召いただける帯です。特別に加賀友禅で染めた柄です。生地は丹後ちりめん。ですのでお値段は当初は¥165000で出しておりました。それを特別価格といたしましたので、気兼ねなく着付けの練習にもお使いいただけますしお稽古にもどうぞ。普段着にも是非どうぞ

※生地のみみの部分が多少変色?しているようです

ただ、お仕立をしたらかくれる部分ですので着用には問題はないです。

きものむらたやでは、年末年始〜初春にかけての装いとして、

季節感・格・お茶席のしきたり を大切にした着物選びをご提案しています。

本記事では、

AIで画像を作ってもらったのですがやはりどこか違っています。

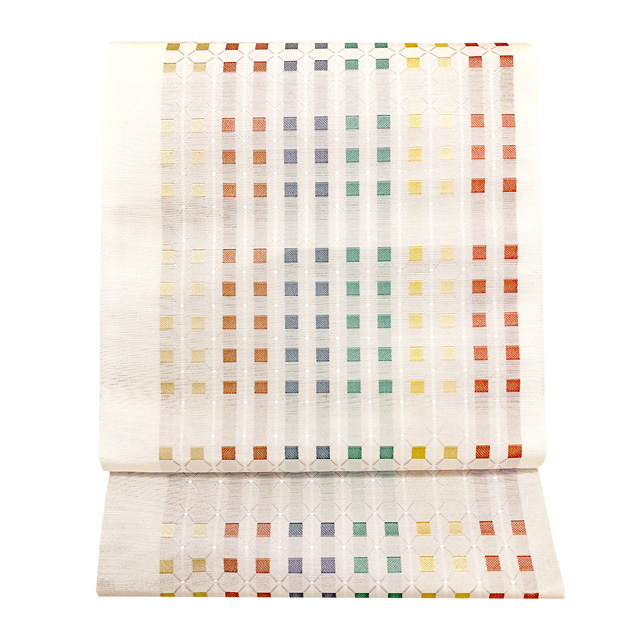

あくまでイメージとしてご覧くださいませ。帯屋捨松 謹製|九寸名古屋帯|西陣織|ベージュ×忍冬唐草・間道文様|お茶席・観劇・趣味の会・付け下げ・小紋に最適

「帯屋捨松」ならではの、洗練された色彩感覚とモダンさ、そしてクラシック美が絶妙に調和した仕上がりとなっています。

九寸名古屋帯は、お茶席・観劇・お食事会・同窓会・改まったお出かけまで幅広く活躍。特に紬・小紋・色無地・付け下げなどに合わせやすく、季節を問わずコーディネートできるため、一年を通して重宝します。

こちらもAI画像です。しかし元の反物と帯はございます。

あくまでイメージととらえてください

帯はこちらを合わせて貰ったつもりだったのですがやはり柄が多少違っている

ようです。

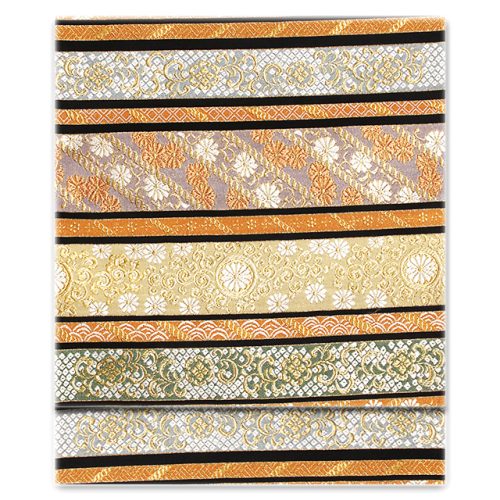

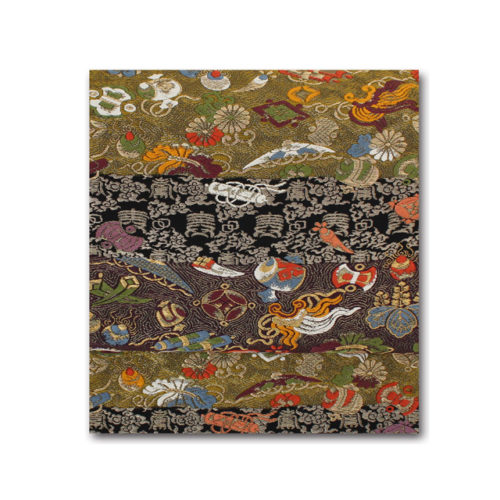

特選 板場友禅 九寸名古屋帯 正絹 染帯

【世界最大級 野蚕繭 アタカス糸・与那国蚕使用】

上質な正絹紬地にさらりとした風合いで染め上げられた、特選「板場友禅

九寸名古屋帯」です。

全体を板で張り、段ごとに異なる文様が描かれており、鳳凰の段、唐華の段、

唐草、忍冬など、格式のある古典柄をふんだんに配しています。全通柄です

ので、どの部分を出しても美しく結べ、お一人でのお着付けにも大変便利です。

-

お茶席ごとにふさわしい帯

西陣織 名古屋帯「都」謹製|茶系 × 大判雪輪文様|染びった風の彩り

(グリーン・ピンク・黄)/上品なお茶席・観劇・食事会に西陣織物「都」謹製の名古屋帯が入荷いたしました。

落ち着きある茶系を基調に、大きく描かれた 雪輪文様 が華やかに浮かび

上がる上質な一本です。雪輪の中には、染びったのような柔らかな滲みを感じさせる柄が施され、

グリーン・ピンク・黄色 といった大人の女性にふさわしいシックな色合

いが上品に調和しています。西陣の確かな織りの技術による立体感と光沢が、着姿全体をすっきりと

格調高く見せてくれるのも魅力です。派手すぎず、しかし地味に沈まない。

「都」ならではの気品あるデザインは、年代を問わず長くお締めいただける

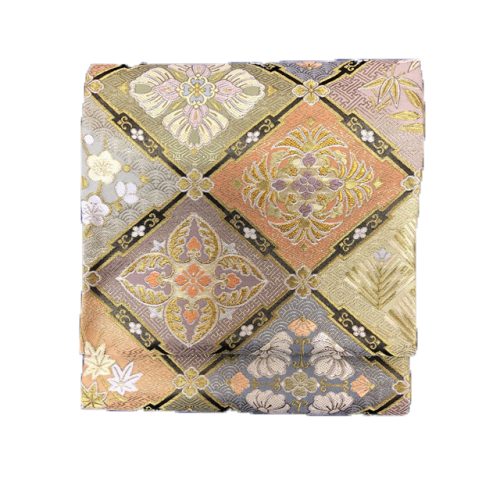

名古屋帯です。西陣織 袋帯 藤原織物 謹製 彩王朝菱文 礼装 フォーマル帯 結婚式 結納 お茶席 観劇

京都・西陣の名門「藤原織物」が誇るフォーマル袋帯です。落ち着いた

京都・西陣の名門「藤原織物」が誇るフォーマル袋帯です。落ち着いた

地色を基調に、菱文様の中へ青海波・紗綾型・有職菱を織り込み、さらに

松竹梅や紅葉、唐華といった吉祥文様を重ねた格調高い意匠。古典的な

美しさに華やかさを添えたデザインは、結婚式や披露宴、結納、お茶席

など大切な場にふさわしい品格を備えています。お色数が多く織り込まれているため、訪問着や付け下げ、色留袖、無地の

紋付、江戸小紋(紋付)といった格式のある着物に合わせやすく、晴れの

日の装いをより一層引き立てます。藤原織物ならではの精緻な織りと優雅

なデザインは、年代を問わずお使いいただける一生物の袋帯です。 -

初心者でも分かりやすいTPOの整理

-

年代を問わないコーデ術

-

小紋や江戸小紋は、柄の大小・色の明度で幅広く年齢層に対応。

-

帯と小物で調整するだけで、若い方から上の年代まで似合うスタイルを

-

選び方ガイド:何を優先するかで決める

-

今すぐ着たい、かつ格のある印象重視 → ①

-

予算少なめで、まずは1セット欲しい → ②

-

場面を問わず上質感を狙う → ③

-

特別な茶会、長く使う一品として投資 → ④

-

手入れの簡単さと安心のショップ実績を重視 → ⑤

上記いずれも、小紋・名古屋帯・袋帯それぞれの用途と雰囲気を整えやすい具体例です。ブログでは、上から順に使い方や組み合わせを解説すると、読者が自分の用途に合わせて選べるナビとして機能します。

着物と季節の決まり事

お正月は“年の始めの格上げコーデ”が喜ばれる

お正月は一年の始まり。

そのため、普段着より少し格のある装いが好まれます。

-

訪問着

-

付け下げ

-

色無地(紋入り/無紋)

-

上質な小紋(古典柄・吉祥柄)

これらは、お正月の参拝や親族の集まり、初売り、食事会にもほどよい格で、華やかさと品の良さを両立できます。

特に“華やかな古典柄の小紋”は、お正月らしい寿ぎを象徴する柄が多く、

季節感と晴れやかさを演出できます。

なかでも正月の新年会や親戚の食事会などの場にふさわしいのは、華やかさのある小紋。小紋は訪問着とは格式が異なるので礼装には向いていませんが、小さな柄がところどころに散りばめられていてほどよい華やかさがあるので、外出着として適しています。

● 初春は「春待ち」の色を使った装いが美しい

1月〜2月はまだ寒さが残る時期ですが、春を予感させる色使いが好印象です。

-

若芽色

-

桜色

-

若菜色

-

柔らかな藤色

-

灰桜色

冬の深い色とは違い、柔らかく“春を迎える喜び”を色で表現できます。

お茶席の場合も、

「季節を一歩先取りしすぎない」

「春をほんのり感じる色」

が最適です。

季節や行事に合わせた色柄提案

-

利休忌・夜話:少し落ち着いた色+細かな柄。静かに寄り添う華やぎ。

帯は

特選西陣織九寸名古屋帯【おおばの帯】「鉤取辻が花文・六通」

しなやかながら打ち込みしっかりとした帯地は、錆御納戸色です。

鉤取辻が花文をあしらっています。芸術性あふれるセンスを感じ取って

いただけます。きもの通のお客様からも定評があります。 帯あわせの

むずかしい、加賀友禅のきものや、東京染・江戸小紋などに対応してくれ

る、まさに上質な一品す。 -

大寄せ茶会:適度な華やぎのある帯や、格上げの帯で場面に合わせる。

AI画像です

小紋は 特選小紋 京染め[型染め・とび柄]

ひし形の中に唐華を配した模様で、その菱にも細かい柄がございます。柄の

つくりは同じですが、模様のとび具合仕立て方によって雰囲気が多少変わり

ます。唐華の向きも多少違います。落ち着いたお色ですので、こげ茶系と

一般的には言うでしょう。もっとよく見ると、「憲法染め」いわゆる赤みが

かった黄色のくらい黒茶色に近いお色ではないでしょうか。帯は 西陣織九寸名古屋帯【山田織物謹製】「雲どりに七宝や青海波・六通」

地色は金茶系で正統派の古典柄の名古屋帯です。お色が濃くても淡くても

合うお色の帯です。どちらかというと落ち着いた印象を感じます。静かな

お茶席にはとてもしっくりとくる帯と思います。

など等

「着物をもっと身近に」感じていただける内容をお届けします。

● 初春は「春待ち」の色を使った装いが美しい

1月〜2月はまだ寒さが残る時期ですが、春を予感させる色使いが好印象です。

-

若芽色

-

桜色

-

若菜色

-

柔らかな藤色

-

灰桜色

冬の深い色とは違い、柔らかく“春を迎える喜び”を色で表現できます。

お茶席の場合も、

「季節を一歩先取りしすぎない」

「春をほんのり感じる色」

が最適です。

◆ 初釜(はつがま)|一年で最も改まった茶会

初釜は茶道における新年の大切な儀式。

一年で最も格式が高く、華やかで品のある装いが求められます。

【着物】

-

訪問着

-

付け下げ

-

色無地(紋入り)

-

付箋のある上質な小紋(吉祥柄)

【帯】

-

袋帯が基本

-

金銀糸の控えめな古典柄

-

吉祥文様(亀甲、七宝、宝尽くし、松竹梅など)

ポイント

初釜は“晴れの儀式”のため、華やかさは必要ですが、光りすぎる帯や大胆すぎる柄は控える方が美しいです。

◆ 利休忌|落ち着きと敬意を表す装い

利休忌では、華やかさよりも“清らかな格調高さ”が重んじられます。

【着物】

-

色無地

-

付け下げ(控えめ柄)

-

江戸小紋(鮫・行儀・角通し)

【帯】

-

名古屋帯(染め・織り)

-

控えめな袋帯

-

純古典の格調ある文様

利休忌では「静けさ」「清浄」を意識した装いがとても美しいです。

◆ 夜咄(よばなし)|夕方以降の茶席

夜の茶席では、光が落ちる分“落ち着いた色味”や“しっとりした艶”が映えます。

AI画像です。

無地と乱菊の袋を合わせました。

都織物の名古屋帯です。落ち着いた雰囲気のお茶席にも合います。

【着物】

-

シックな付け下げ

-

渋みのある色無地

-

大人らしい紬(お茶事の場合)

【帯】

-

黒地・濃紺・墨色など深い色味の袋帯

-

上品な金糸銀糸が夜の光に馴染む

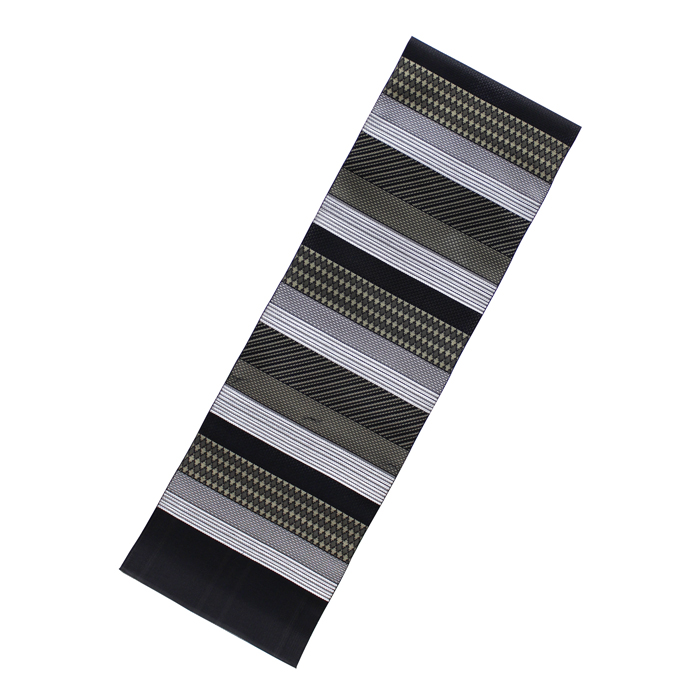

正絹西陣織袋帯 【洛陽織物 謹製】 「乱菊、六通」

黒地に三色の菊が施されています。菊の中央が、水柿色・金糸雀色・藍白色

で外側の色とメリハリがあり菊の動いた感が感じられる柄となっております。

しゃれ袋として粋な雰囲気で結んで頂けます。西陣織 名古屋帯「都」謹製|茶系 × 大判雪輪文様

落ち着きある茶系を基調に、大きく描かれた 雪輪文様 が華やかに浮かび上がる上質な一本です。

雪輪の中には、染びったのような柔らかな滲みを感じさせる柄が施され、

グリーン・ピンク・黄色 など5色といった大人の女性にふさわしいシックな色合いが上品に調和しています。

夜話では「控えめな華やかさ」が上級者の着こなしです。

◆ 大寄せ茶会|幅広い格の装いが楽しめる

大寄せは参加者も多く、比較的自由な装いができます。

初心者にも参加しやすい茶会のため、以下のように幅広い選択肢があります。

【着物】

-

小紋

-

江戸小紋

-

付け下げ

-

色無地

-

紬(会場の格による)

【帯】

-

名古屋帯

-

袋帯

-

型染・友禅・西陣織など幅広くOK

「無理なく・品よく」が一番大切です。

3|専門店だから伝えられる“柄の意味”

— 四季の文様が装いに深みを与える —**

着物や帯の魅力のひとつに、

柄が持つ“意味”や“願い” があります。

ここでは、お茶席で特に人気の高い文様を“専門店目線”で紹介します。

● 七宝(しっぽう)

円が連鎖する文様で、人と人の“ご縁”を象徴します。

お正月や初釜など、新しい年を迎える席にとてもふさわしい吉祥柄。

● 松竹梅

長寿や繁栄、清らかさを意味します。

お正月・初釜・慶びの席で出番の多い文様。

● 梅文様

円が連鎖する文様で、人と人の“ご縁”を象徴します。

お正月や初釜など、新しい年を迎える席にとてもふさわしい吉祥柄。

● 菱文・青海波・亀甲

いずれも吉祥文様で、格式が高くお茶席でよく選ばれます。

● 花鳥風月文様

四季を自然に表現し、茶道の“季節を味わう”精神とよく合います。

着物や帯は、ただの「柄」ではなく

季節・文化・祈りが織り込まれた美術品 といえます。

4|年末年始・初春の着物選びで失敗しないコツ

-

季節感の先取りしすぎに注意

梅はOK、桜は少し早いなど。 -

明度と彩度を調整すると上品

お茶席では“控えめな華やかさ”が美しい。 -

帯の主張は強すぎず、引き立てすぎずのバランス

着物と帯の“役割”を明確に。 -

柄の意味を知ると、選ぶ楽しさが倍増する

専門店で尋ねながら選ぶ方が安心。 -

初釜だけは「礼装寄り」が鉄則

普段の茶会より格を上げて。

5|まとめ|“季節と心を装う”のが着物の魅力

年末年始から春にかけては「和の心」が最も息づく季節。

普段着物を着ない方でも、

新しい年の門出に、初めてのお茶席に、

「せっかくなら着物で…」と考える絶好の機会です。

着物は難しいようで、

“ちょっとしたルール”と“季節の感性”さえ押さえれば、

どなたでも美しく着こなすことができます。

きものむらたやでは、

お茶席にふさわしい着物・帯のご相談をいつでも承っております。

実際の商品写真や、コーディネート例、着姿のご提案も可能です。

年末年始や初釜、大寄せ茶会など、

皆さまの大切な一日がより美しく、心豊かになりますように。

何かお稽古事を・・・・・とお考えの方。特にお若い方で「着物が着たい。」と

思われている方が増えています。

着たいけどどうしよう?と悩まれている方に

❓ よくあるご質問について

Q1. 小紋はどのような場面で着るのが適していますか?

A. 小紋は幅広い場面で活躍しています。最も使い勝手の良い着物の一つです。

趣味の会や気軽なお稽古の茶事、大寄せ茶会などにもぴったり。

季節によって柄を選べば、初春の茶会でも品よくまとまります。

特に1〜2月は、落ち着いた色味や季節を意識した飛び柄小紋が人気です。

Q2. 初釜にはどんな着物がふさわしいですか?

A. 初釜は一年最初の茶事で、最も格式が高い行事とされています。

そのため 訪問着・付け下げ・色無地(紋入り) が基本です。

帯は格のある袋帯を合わせることで全体が整います。

小紋は“趣味の会の初釜”など気軽な場合に限り選ばれることもありますが、正式な初釜では避けた方が無難です。

Q3. 趣味の会や気軽なお茶会にはどんな着物が合いますか?

A. 趣味の会やお稽古の茶事では、小紋・紬・名古屋帯の組み合わせが最も使いやすく喜ばれます。

季節に合わせて色を選び、帯周りは控えめで品の良いものにすると、お茶席全体の雰囲気に馴染みます。

「格式より楽しさ」を大切にできる場なので、初めての方にもおすすめです。

Q4. 名古屋帯と袋帯はどう違いますか?

A.

-

名古屋帯

→ 軽く結びやすく、趣味の会・大寄せ茶会・お稽古向き。

→ 柄ゆきも柔らかく、着姿がすっきり見えます。 -

袋帯

→ 格式の高い帯で、初釜や公式のお茶会、改まった場にふさわしい帯。

→ 唐織・錦・吉祥文様など格式ある意匠が多く、着物全体を格上げします。

お茶会では 着物と帯の格をそろえることが最も大切です。

専門店として、TPOにふさわしいバランスをご提案できます。

Q5. お茶事で気をつけるべき着物のルールはありますか?

A. はい、基本的なルールがあります。

1〜2月のお茶事では、以下を意識すると失敗しません。

-

季節感を取り入れること(松竹梅・雪輪・椿など)

-

帯や小物は控えめで落ち着いた品の良いものに

-

光沢の強すぎる素材や派手な柄は避ける

-

草履やバッグなど小物も「品のあるもの」で統一

お茶席は“調和”が重んじられるため、全体のまとまりが重要です。

Q6. お正月にはどんな着物がふさわしいですか?

A. お正月は一年の始まりとして、晴れやかで華のある装いが好まれます。

お勧めは 訪問着・付け下げ・色無地。

気軽に過ごす場であれば、小紋に格調ある名古屋帯を合わせても大丈夫です。

特に人気の柄は:

-

松竹梅

-

亀甲

-

扇

-

宝尽くし

-

春の花文様

などの吉祥文様です。

帯も明るめの色味を選ぶと、よりお正月らしい雰囲気になります。

🌿頼れる呉服屋に

先日、急に亡くなられた方の葬儀がございました。まだお若いでしたのに・・・・

家族がみんな(女性)きもの(喪服)を着用されていました。その喪服は奥様のお母さま、お子様から言うとお婆様がこしらえてくださったお品でした。

見事にお孫様たちも着用されていました。奥様(お嬢様)お子様(お孫様)皆様

揃われると、涙もそそられますし圧巻でした。

葬儀は結婚式と違い慌てます。

「揃っているはずなのに探しても探してもないのよ・・・・」と

取り敢えず必要なものをお聞きして揃えました。

帯も一本見つからない。とおっしゃられるので欲しいと言われ悩んだ挙句、

お仕立てが必要で間に合わないのでどうしてもなければお貸しします。

でもお客様(お名前を伏せるため)のお母さまでしたら間違いなくお買い求めていますし、実際にお召しになっていらっしゃいます。焦らず探してください。

それでもなければおっしゃってください。焦っている時は見つからないので

お貸しいたします。・・・・・・と

先代からの長年のお付き合いさせていただいているので頼って下さいます。

ならばそれに応えたいと思いました。

そんな呉服屋にネットの世界でも成長をさせていきたいと思っております。

東レの絽の無地の着物(横絽)雨の日、雨が降りそうな時のおでかけやお茶の水屋仕事にどうぞ

東レの絽の無地の着物(横絽)雨の日、雨が降りそうな時のおでかけやお茶の水屋仕事にどうぞ