天気も良く、着物をお召しになられても丁度いい気候です。

そんな時は、着物を着て出かけたくなりますよね。

先日、こんなお客様がいらっしゃいました。

「着物が好きなんです。見せて頂けますか?正絹はそこそこあるので

木綿の着物が見たいです。」

お聞きすると益田が地元の方ではなく、遠方から嫁がれてこられたとの事です。

その日も着物を着ていらしたようですが、汗をかかれて着替えてからこちらの

方にお越しになられたようです。

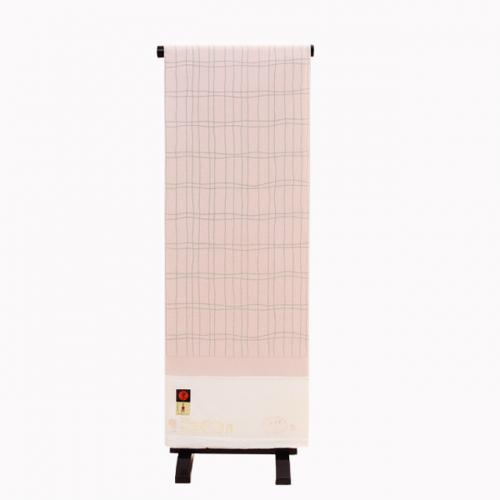

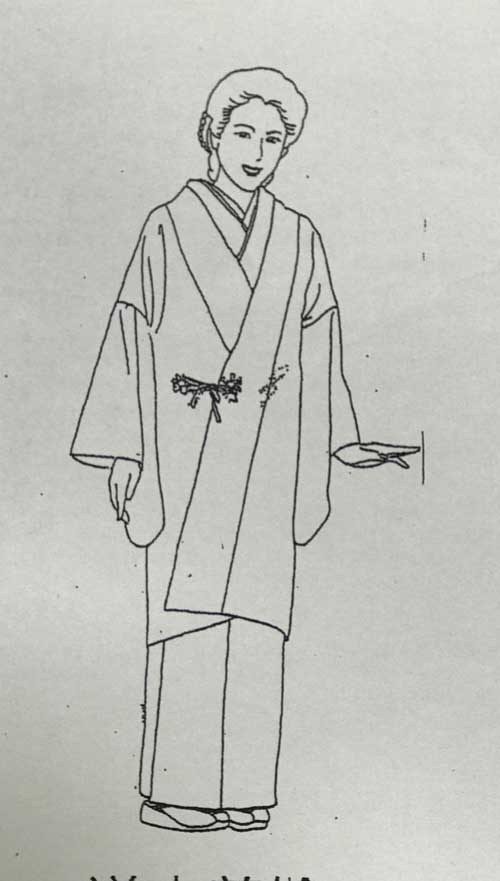

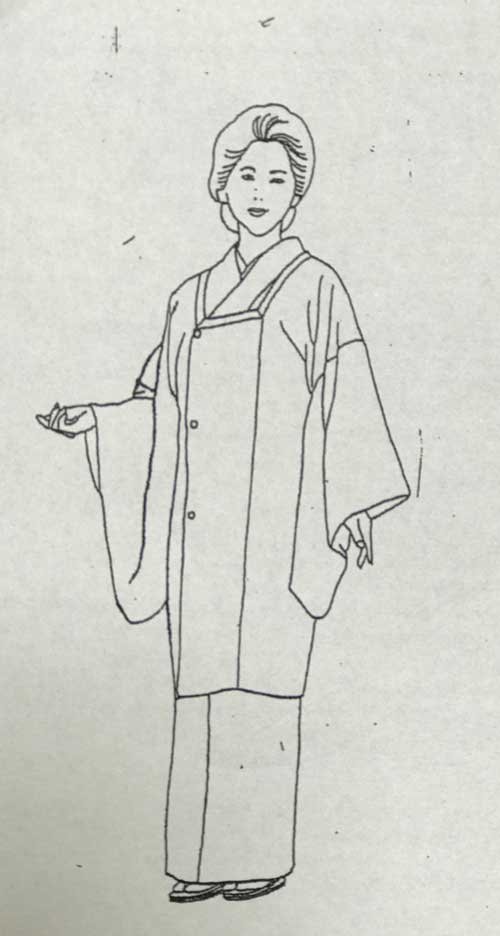

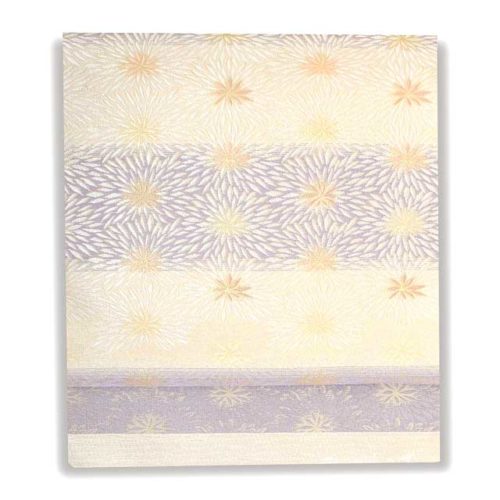

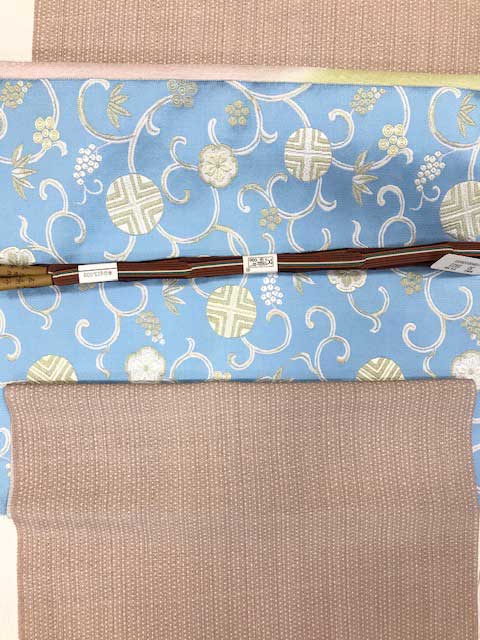

まず、サマーウールと小千谷の綿の着物をお見せしました。

「かわいい。おしゃれ」と好評でした。お話を続けているうちに、「普段家で

洗いたい」とおっしゃられたので東レシルックの着物をお勧めしてみました。

洗濯機で洗えることに感激をされていました。思われていたよりはるかにお安

かったようで、本気で悩んできます。とおっしゃられお名前とご連絡先を教えて

頂きお帰りになられました。

コロナ禍で人通りが程んどない、SALEの展示会もできない。そんな日々ですが、

突然のご来店大変うれしく思いました。

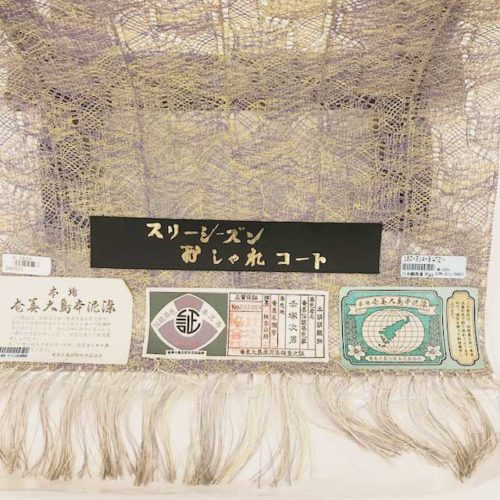

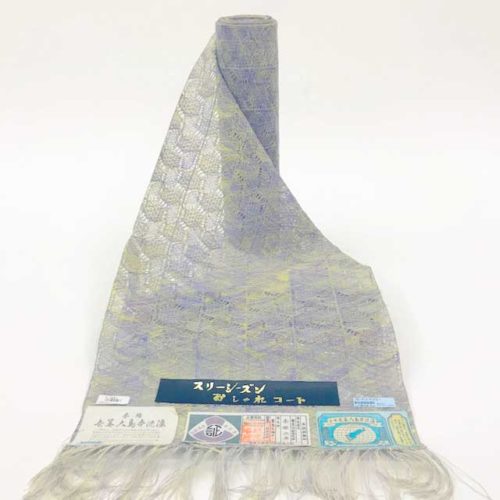

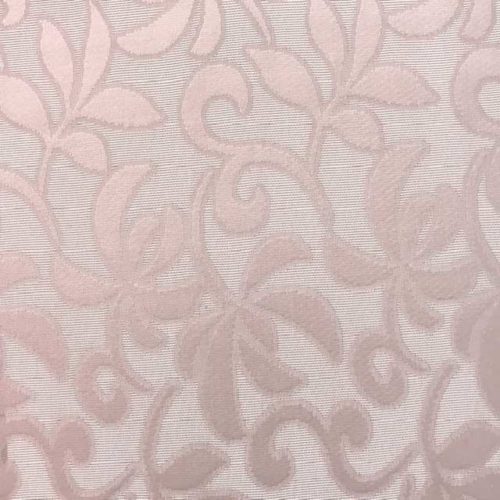

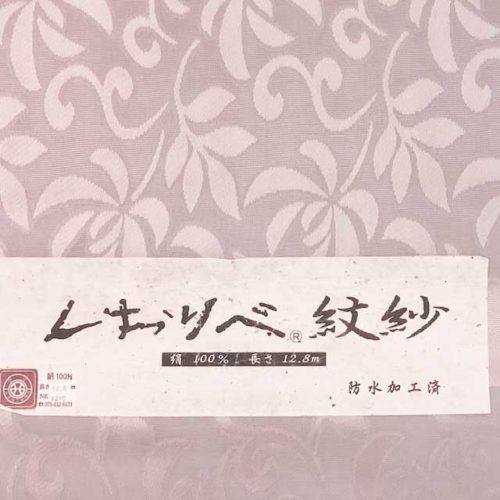

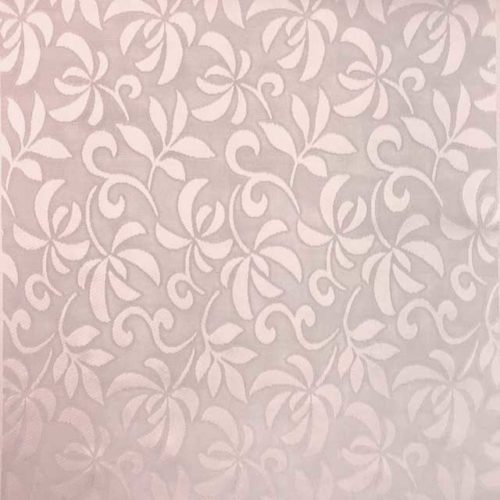

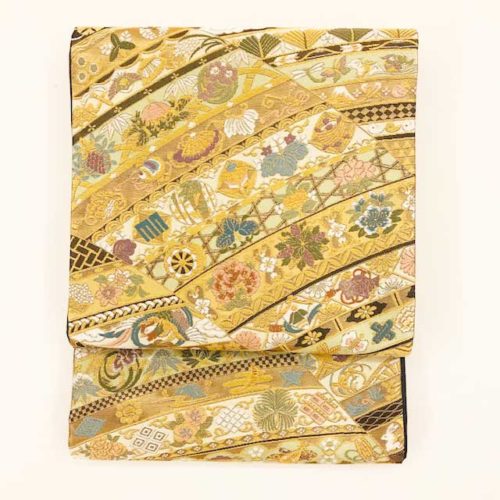

本日のご紹介の帯は、

問屋さんから絶対にネットに出さないで下さい。といわれた帯です。

ですので、ずっと二階の帯の棚におとなしくお休みになっていた袋帯です。

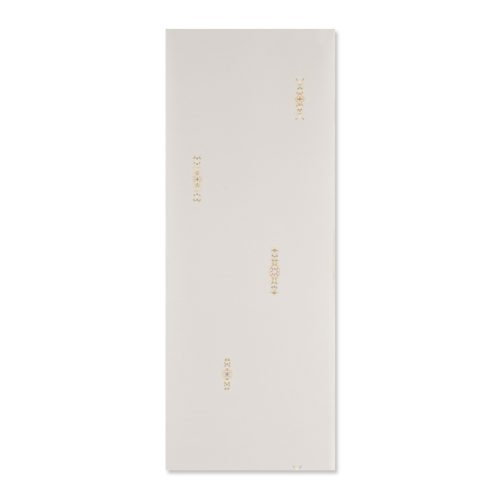

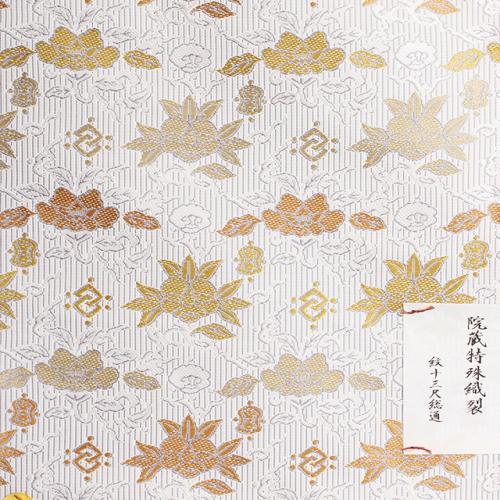

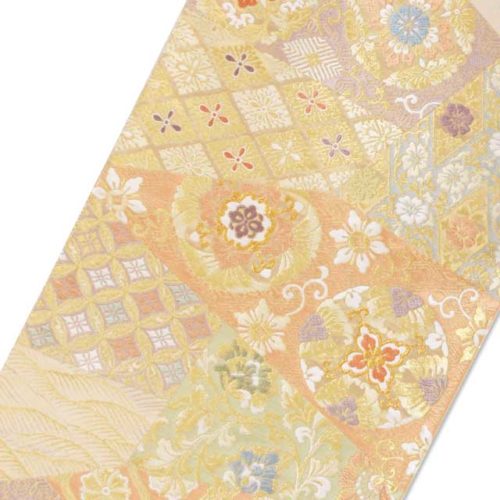

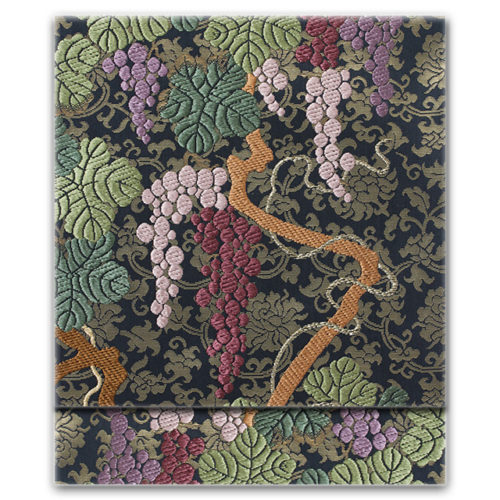

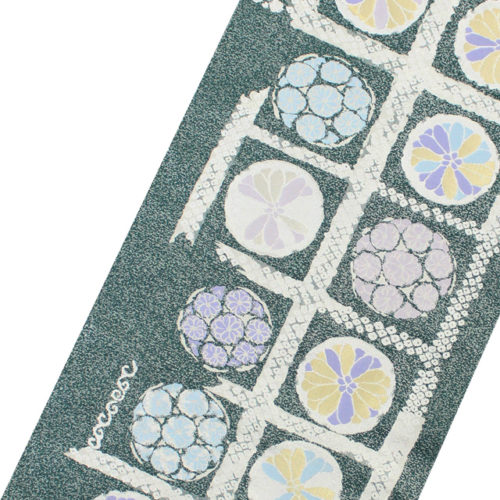

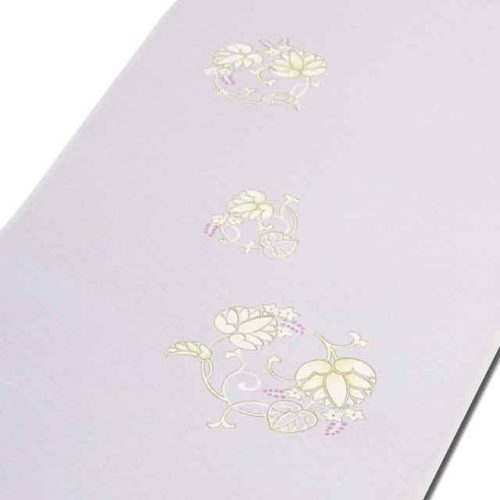

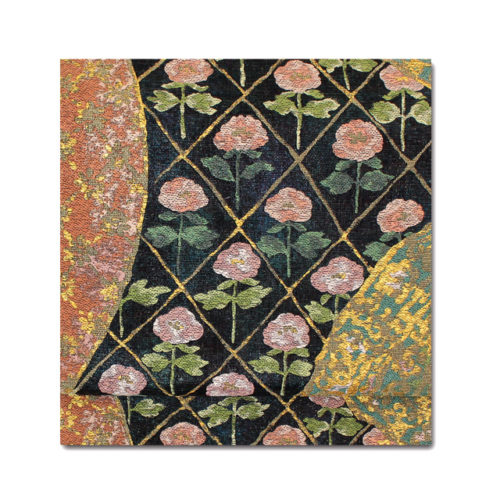

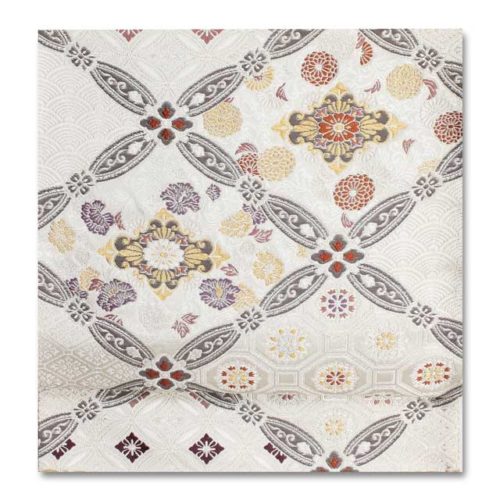

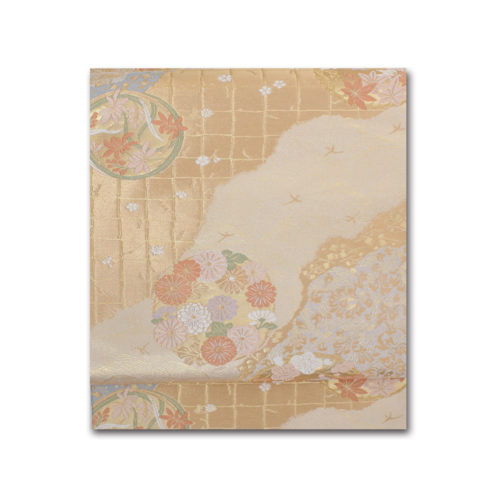

【改元記念謹上之帯 令和】京藝謹製

元号改元というプレミアな時を寿いで、百の格調高い吉祥文を織りなした

「吉祥百宝図」と長寿を願う寿をかくした「かくれ寿松文」を一本の帯に織

なしました。

こちらの帯は、手先が決まっていなくて、どちらの柄を出されても良い

様になっております。結ぶ方向によってお好きな意匠を結んで頂くことが

できます。(二通りのお太鼓の柄があるという事です)

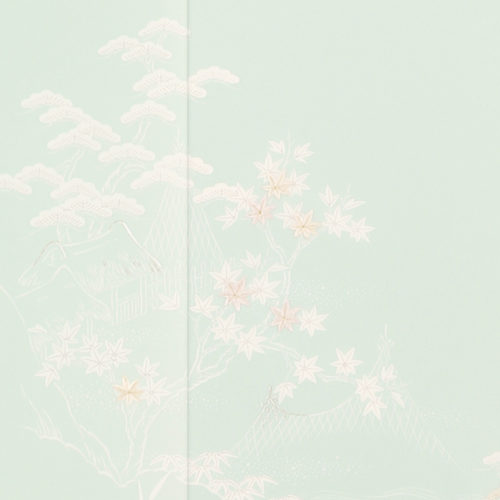

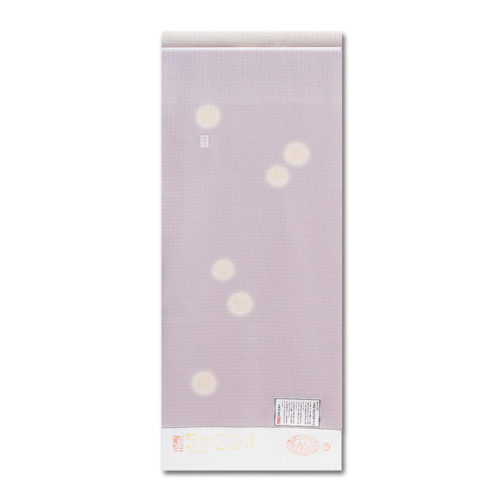

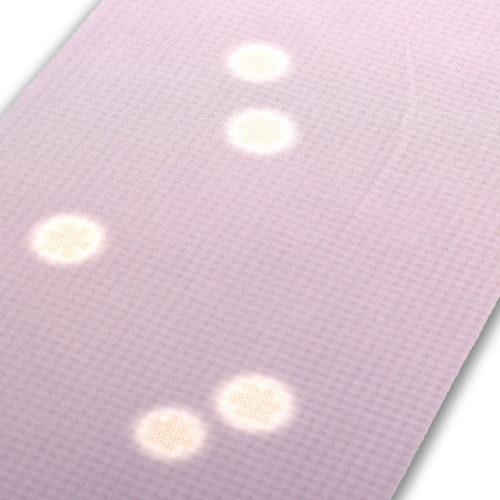

かくれ寿松図は、子孫繁栄やいつまでもたおやかにの願いを込めた常緑の松に

寿の字をさりげなく配してございます。

(松の下に寿という文字が金色で斜めに施してございます。)

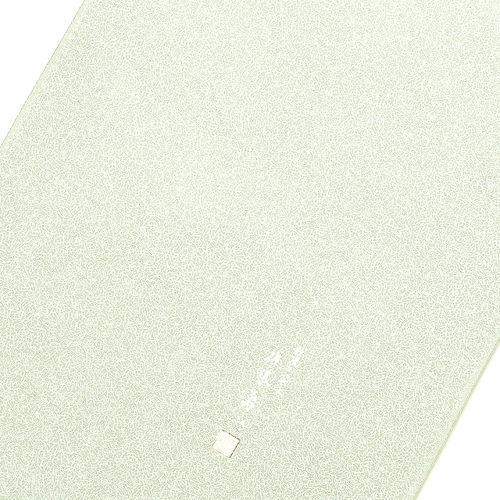

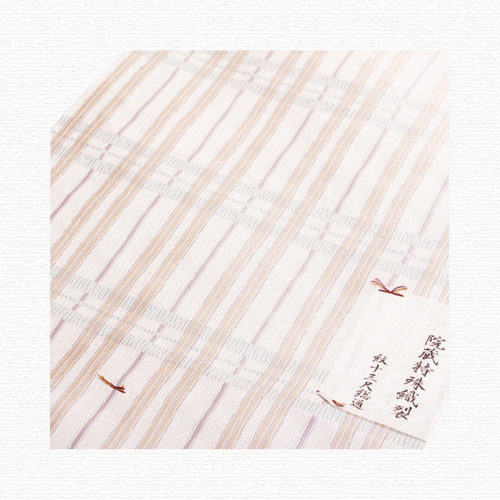

こちらが前の部分です。

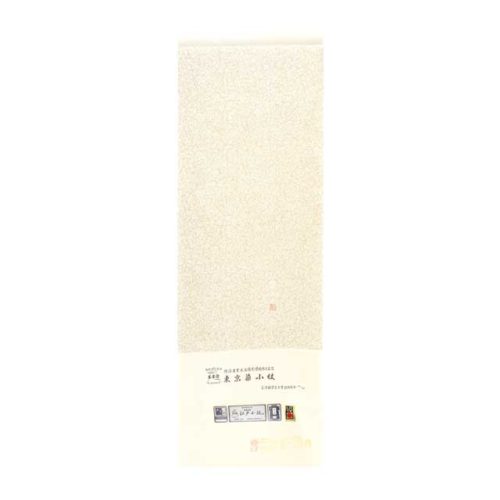

分かりにくいかもしれませんが、裏も寿字紋が入った市松文様用となって

おります。

「問屋さんは、TPOに合わせてどちらでも使えて便利ですよ」とおっしゃら

れましたが、私が考えるに、お若い時は派手な柄をお太鼓にされて、歳を重ね

られた時に松の柄をお使いになられたらと思います。

そうして、末永くお使いいただきたいという気持ちで作られた特別な帯と思い

ます。

※勿論その時は解き洗いをして仕立て直した方が宜しいかと思います。

お太鼓の部分に折り目が無い方が綺麗です。

サイトに載っていない、お薦めのお品もこのブログでご紹介していきます。

お問い合わせはこちらよりどうぞ↓

きものむらたや

電話番号はこちら→ 0856-22-0095代表

0856-22-0098(ネット専用)

むらたやの中で、

“きものむらた”と別事業がこちらk-iwami です。

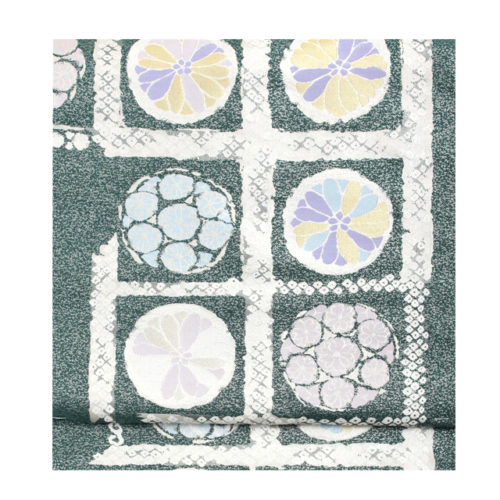

① ②

③ ④

コロナ禍で出鼻をくじかれた感がございますが地道に販売をしております。

こちらのサイト(k-iwami)も近直作り直します。

観て頂きやすく、分かりやすいサイトにするつもりです。

今のところは、こちらでご覧ください

全て江戸小紋の伝統工芸士の方に染めて頂きました。

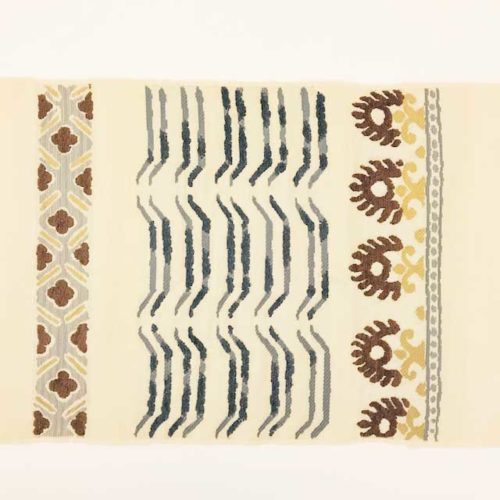

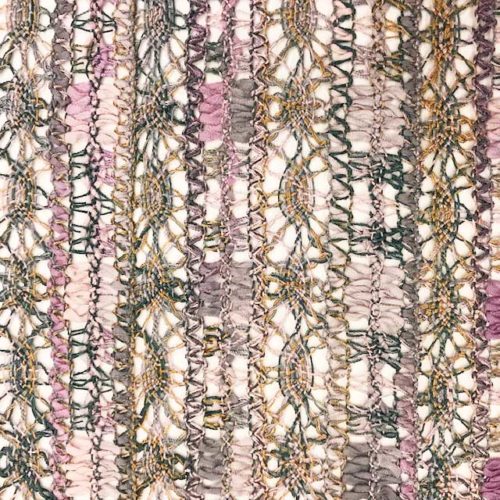

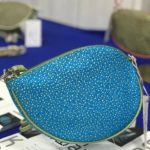

①ターコイズブルー大小あられの江戸小紋柄

②昔の桜の柄・鱗文様・大小あられのショルダーポシェット

③勾玉の形のショルダーポシェット

④石州瓦で作ったチャーム