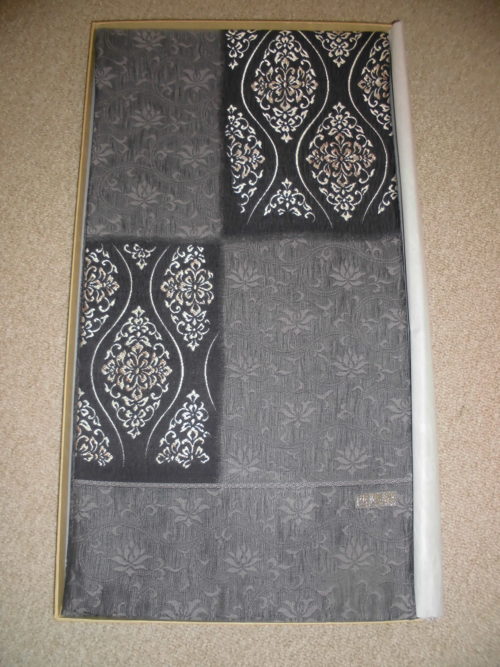

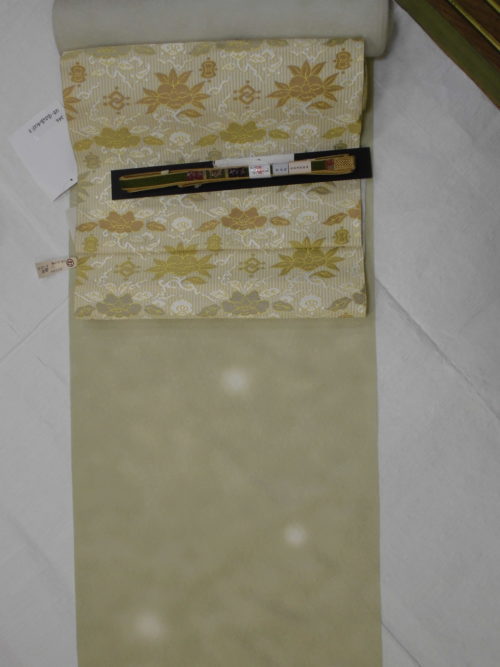

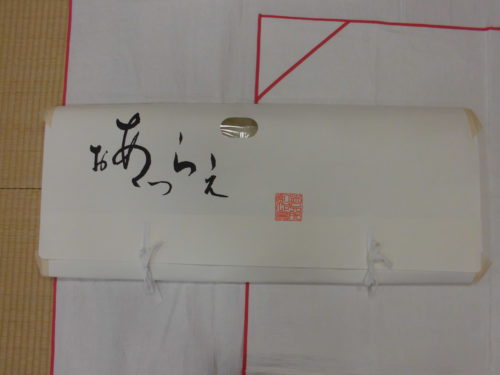

帯の仕立てが戻ってまいりました。

一つ一つたとう紙に入れお納めできる準備をしました。

どのお品もですが、お仕立て前の段階とお仕立て後ですとはるかに仕立て

た後の方がよく見えます。

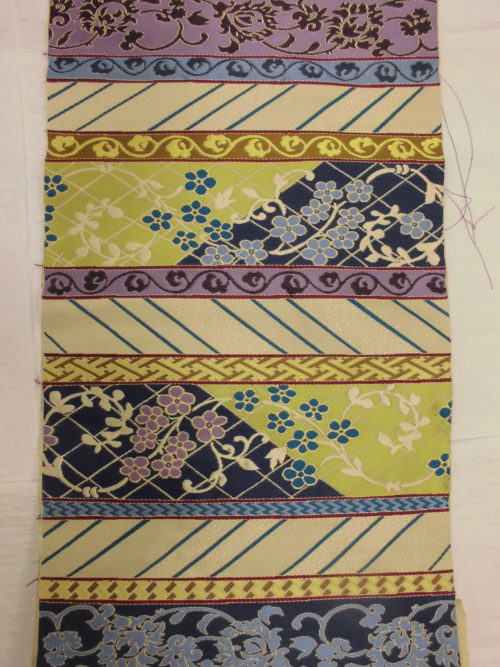

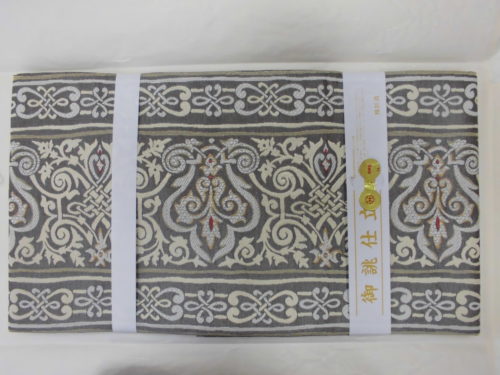

西陣まいづる・小森の帯・本袋帯・八寸名古屋帯

写真は載せていませんが、弥栄織物さんのなごや帯・いづくら・洛陽織物

等々でした。

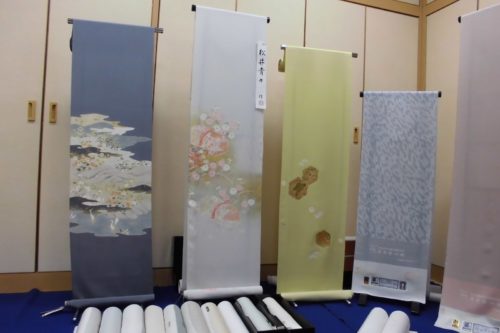

3月始めの急ぎの小紋の注文もお仕立てから戻ってまいりました。

シワにならないように美装紙を入れます。

この紙は、当分の間は着物に挟んでおいてもかまいませんが、そのままで

年数が経つのならば、湿気を含んだら取り外してください。

きものが、またその湿気を吸ってカビの原因になります。

衿フトンを置きお袖がしわにならないようにします。

お召しになられて、しまう時は、必ず置いてください。シワ予防です。

きもの枕です。たとう紙に入る大きさに折ると折り目がシワになり易いため

挟みます。

後、検針をして完了です。

弊社の簡単な流れです。

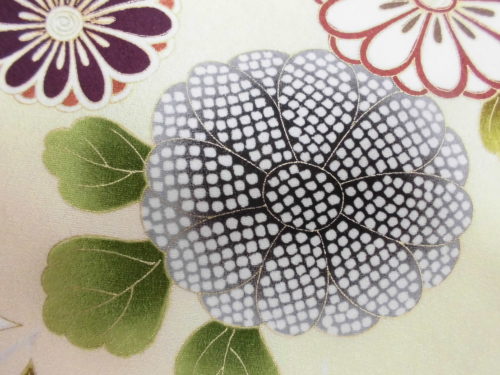

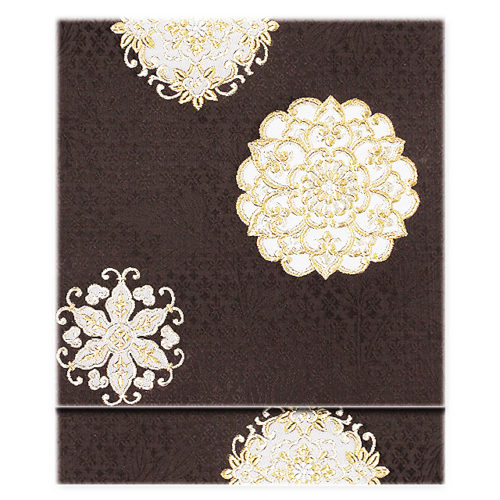

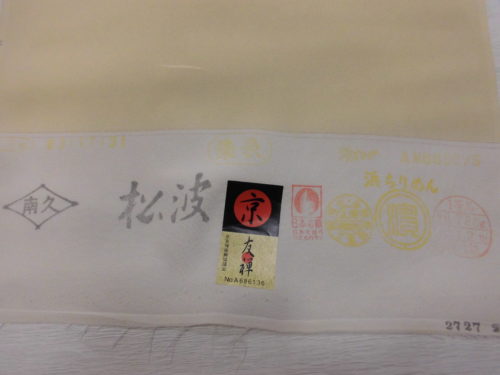

新柄の付け下げ、白綾苑大庭のなごや帯です。白綾苑大庭の名古屋帯は

めずらしいのではないでしょうか。

5月のお茶会やパーティー等に宜しいのではないでしょうか。

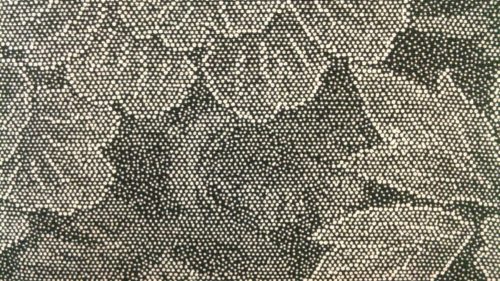

この付下げは、むらたやがお薦めする一品です。涼しそうなお色におめでたい柄を

描いた重宝する一品です。

きもの むらたや

https://www.kimono-murataya.com/

TEL 0856-22-0095 (代表)

TEL 0856-22-0098 (ネット専用)

商品に関するお問い合わせは 、こちらまで