「九月は単衣」

単衣ってどんな着物を言うの?と聞かれる方がいらっしゃいます。

やはり、普段から着物の生活やお茶やお花のお稽古事をされていないと

ご存知ではない方がいらっしゃいます。

そんな時は、恥ずかしがらずしっかり聞かれた方が宜しいです。

これから知ればいいことですので(#^.^#)

簡単な説明はこちらをご覧ください。

先日、入荷しまいた帯のご紹介です。

名古屋帯

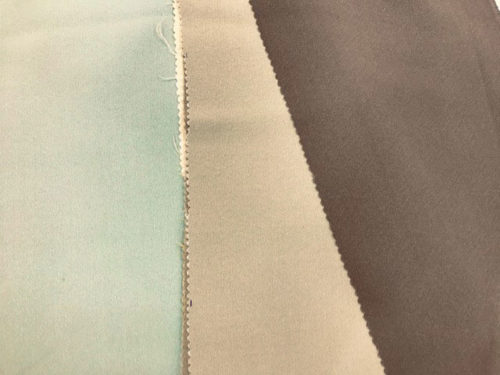

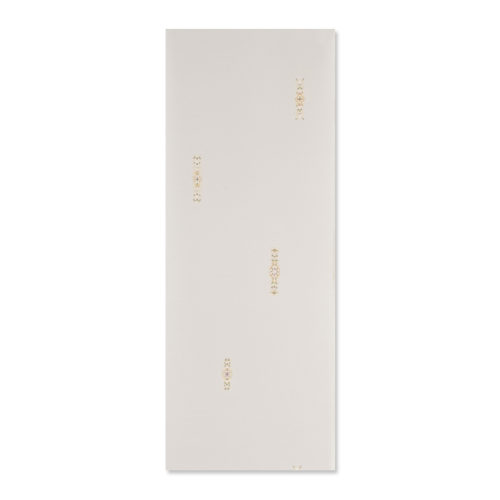

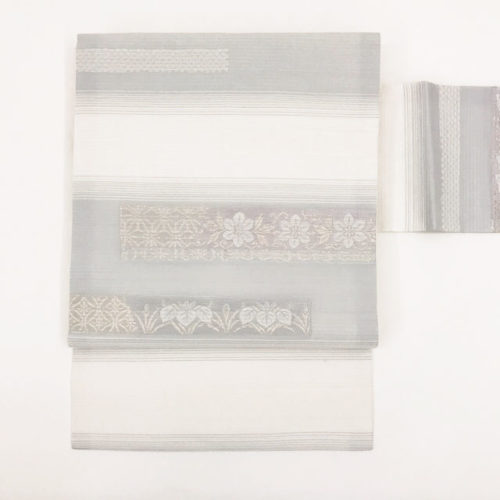

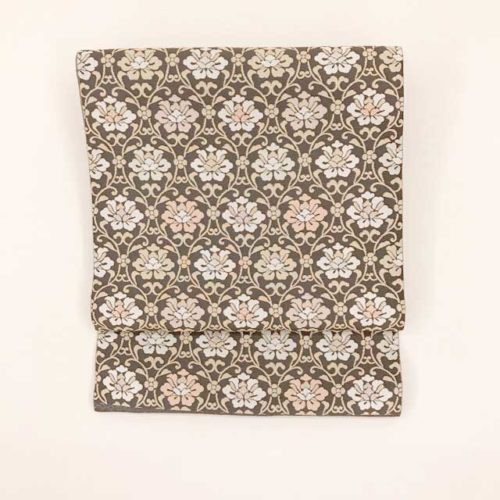

こちらは、織成袋なごや帯です。織成(しょくせい)とは綴織の一つです。

金銀が使っていないので大島や結城の紬の着物にも合わせられます。

白地の部分は、真っ白ではなくオフホワイトとなています。

年齢は、あまり問わない帯です。

※現在西陣でこの技法で織れる方はただ一人で尚且つその方はご高齢の為、

いつの日か生産が途絶えてしまうこととなります。だから今現在希少価値の

高い織物になっています。尚且つ年々作れる数も減っていますのでお値段も

上がっています。

もう一つ付け加えるならば、今は黒地の帯は織れないということです。

「むらたや」も新しい黒地が織れないならば今まで買い求めお売りしたもの

だけとすることに致しました。

オフホワイトがベースに茶系で柄を施してある今回の帯は新作です。

今まで、この配色の帯は拝見したことが無かったので、仕入れることに致し

ました。秋の濃いめの着物に合わせたら素敵になるのではないでしょうか。

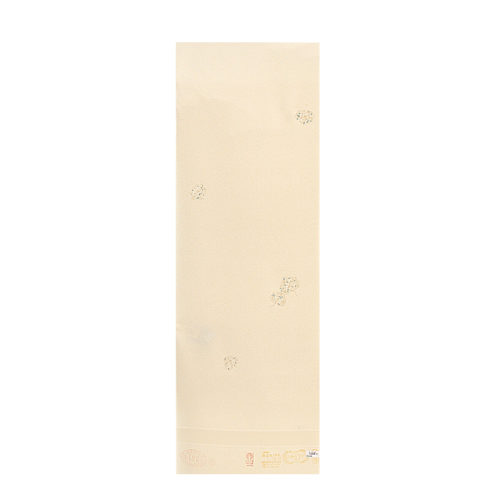

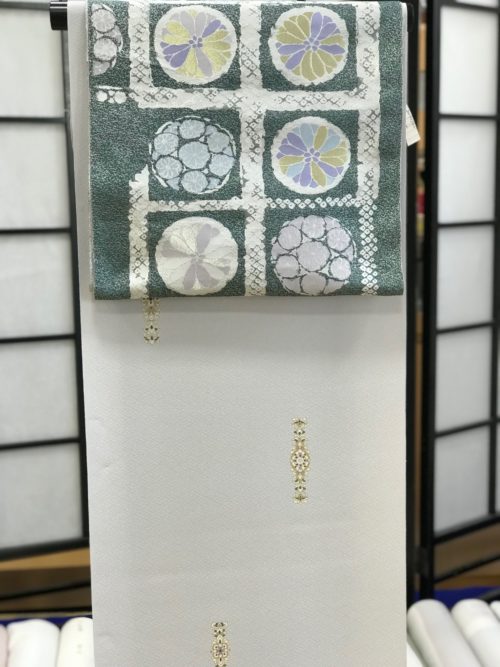

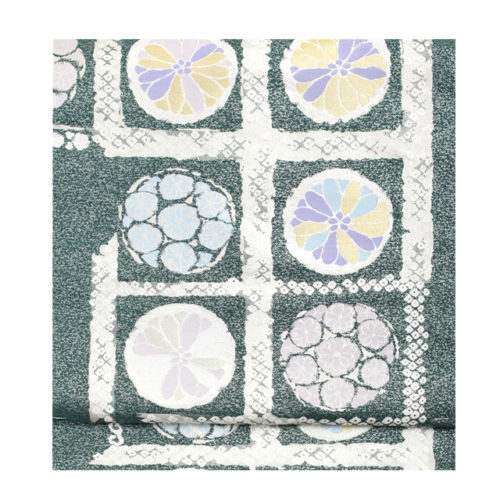

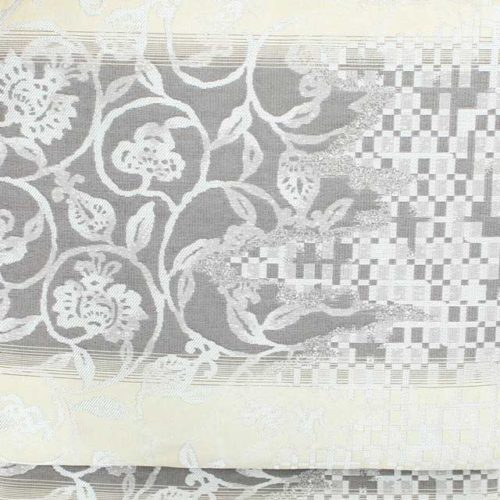

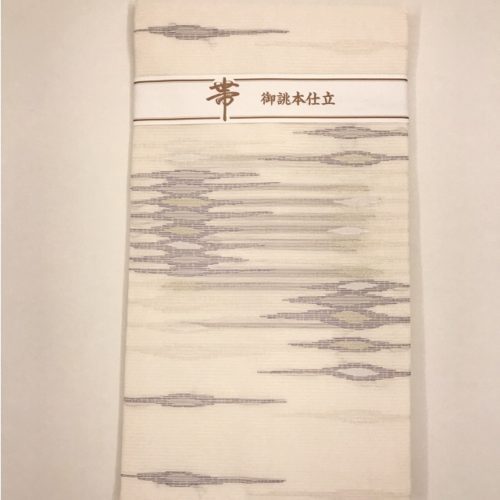

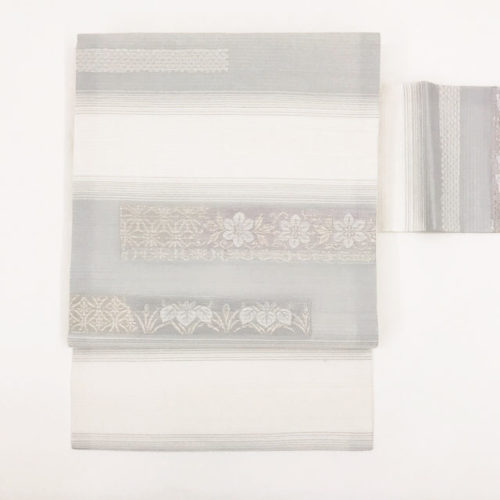

九寸名古屋帯(西陣織)【藤原織物謹製】「紹巴 正倉院草花文 六通」

【紹巴織とは】

一説では千利休の弟子の「里村紹巴」から名をとった説があります。 高級品と

して代表的な「つづれ織」に似ていて、緯糸(ぬきいと)が経糸(たていと)

を包み覆うような織り方であり、緯糸によってのみ、柄デザインや配色を織り

上げています。よってきもの着用の帯として、締められた時、他の織物の帯と

比較すると、緯糸同士の摩擦が大きいので「絹鳴り」がして、ゆるみにくく、

締めやすいのが特徴となっております。

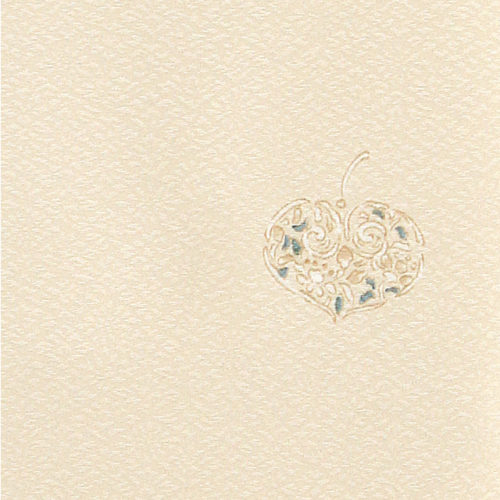

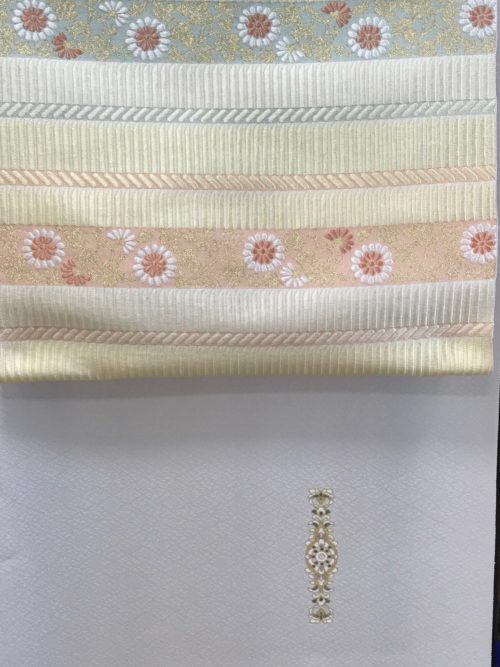

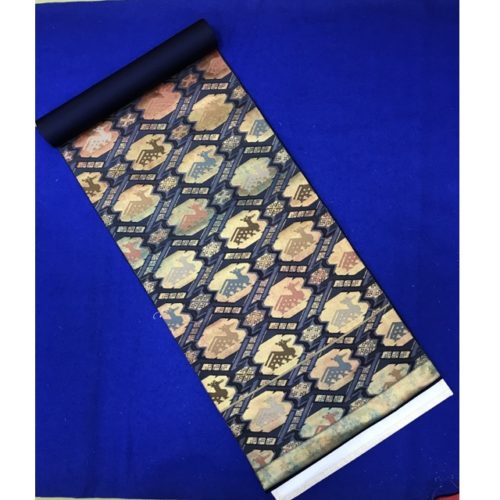

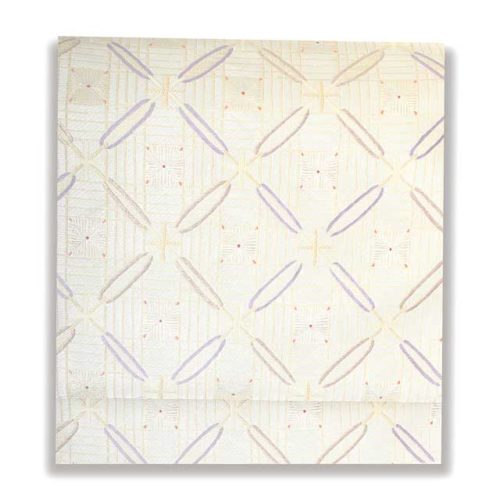

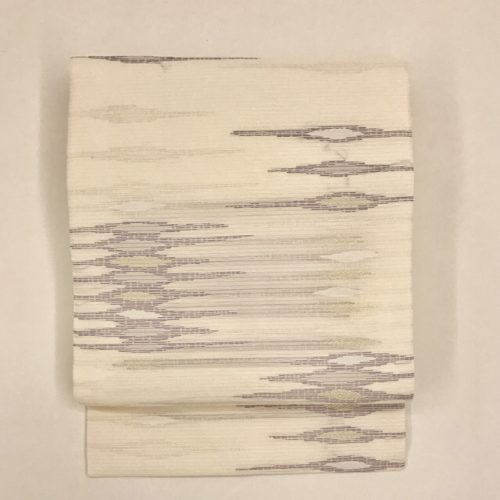

特選西陣織九寸名古屋帯【藤原織物謹製】「紹巴 縅花段文 六通」

【縅花段文】

鎧の札「さね」を綴ったものを縅(おどし)といいます。その配色が

美しいことから帯の文様などに使われています。

とび柄小紋、江戸小紋、色無地、柄の少ない付け下げに合わせること

ができます。

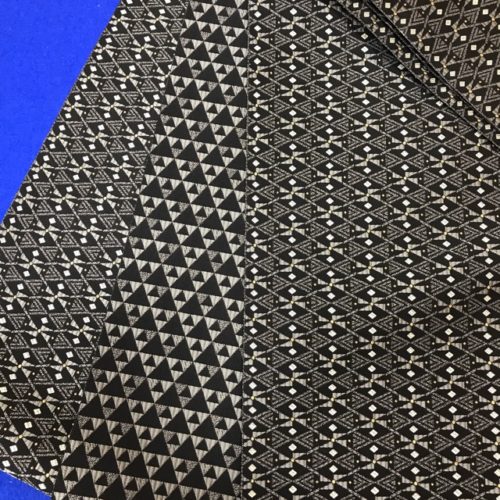

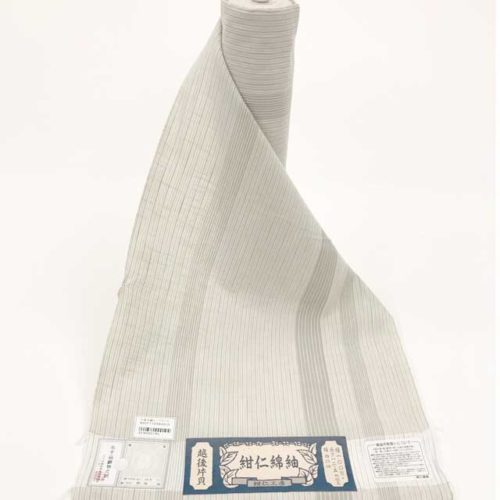

こちらは、問屋さんが来られた時に悩んだ安藤織物の八寸名古屋帯です。

#名古屋帯

#織成名古屋帯

#藤原織物

#紹巴 #しょうは