“description”: “初釜・お正月・利休忌・大寄せ茶会・趣味の会など、1〜2月のお茶事にふさわしい着物と帯の選び方を、専門店が詳しく解説します。年代を問わず着られる小紋・名古屋帯・袋帯まで豊富な写真とともに紹介しています。”

}

年代を問わず上品に装える小紋・名古屋帯・袋帯の選び方

こちらはAI画像です。しかし元の反物と帯はございます。

あくまでイメージととらえてください。

以下の着物と帯で合わせて貰ったつもりです。

⇓⇓⇓

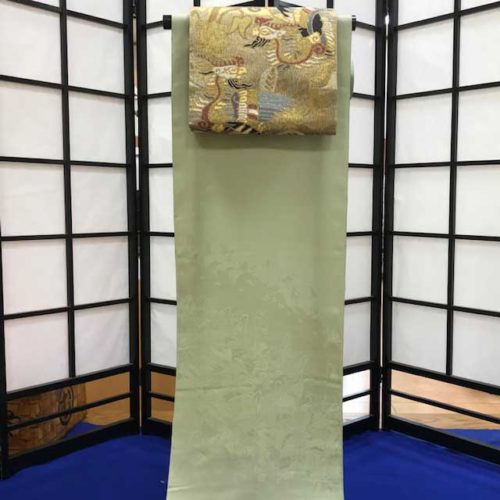

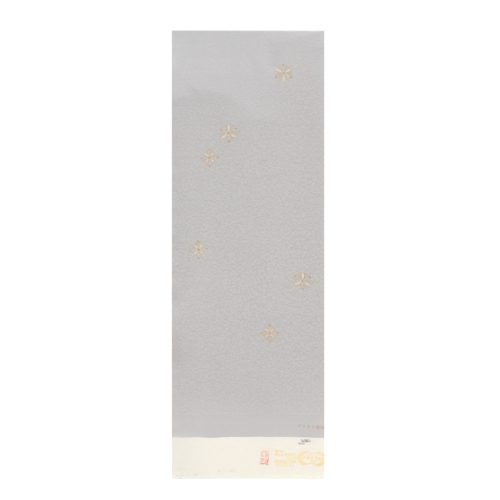

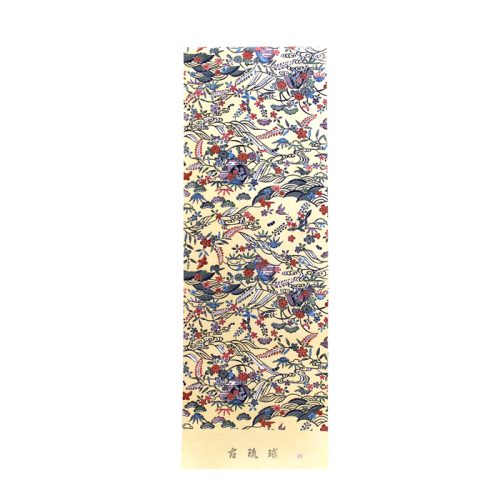

古琉球小紋 紅型染 丹後ちりめん 正絹 ―上品で華やかなおしゃれ着

お茶会や趣味の会に

紅型小紋は沖縄の伝統染めとして知られますが、本品は古典文様を用いた

やわらかな色使いのため、お茶会・観劇・お食事会など幅広い場面で活躍

します。「紅型小紋を上品に着たい」「お茶席にも使えるおしゃれ着が欲しい」

という方に特におすすめの一枚です。

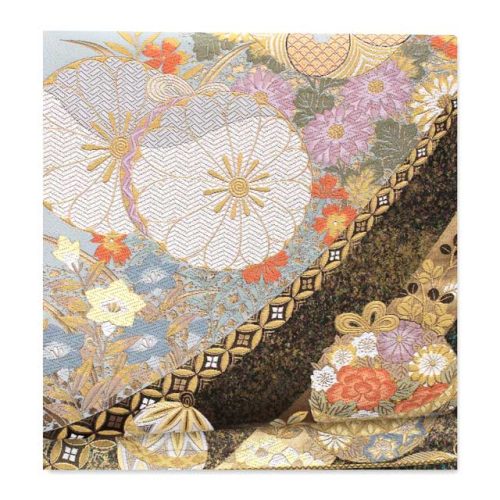

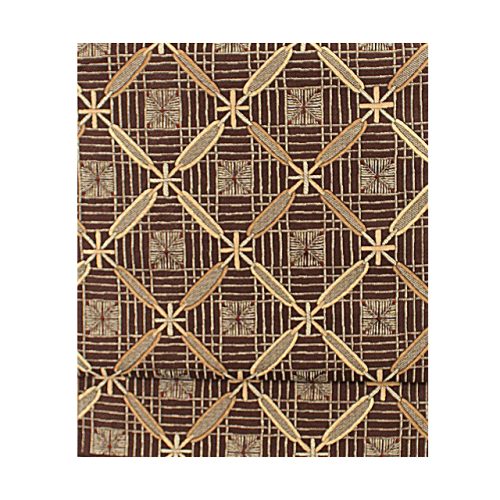

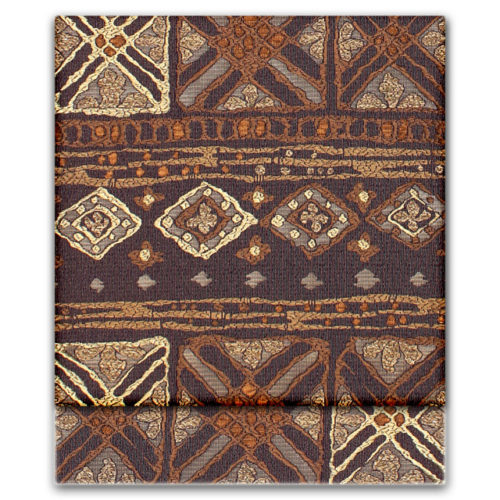

帯は特選西陣織九寸名古屋帯【小森織物謹製】

「有職柄七宝に若松菱 六通」お茶席・観劇・お稽古・会食などに

しなやかに織り上げられたチョコレート色をベースにした帯地。その中に

細やかに七宝や若松菱を施し、おめでたいお席に良いお柄となっております。

何処を出されても良いですし、スリーシーズンのお着物で淡いお色でしたら

メリハリが効いて素敵です。軽くてしなやかな風合いですので、重宝する

一本です。

年末から新年へと移り変わる季節は、着物で過ごす喜びを感じられる特別な時期です。

大掃除やお正月の準備を終え、穏やかな空気の中で迎える新春は、気持ちも新たに装いを整えたくなるもの。

さらに、お茶を嗜まれる方にとっては、初釜・大寄せ茶会・利休忌・お稽古茶事など、1年の中でも行事が多く、着物で参加する機会がぐっと増える季節です。

年代を問わず上品に着られる

「お正月着物」・「初釜の着物」・「趣味の会での小紋」・「1〜2月のお茶事にふさわしい帯選び」

について、着物専門店ならではの視点で詳しく解説いたします。

特に、着物選びに迷っている方、どんな帯を合わせれば良いのか悩む方に参考になれれば嬉しく思います。

1. 初釜にふさわしい着物と帯の選び方

【② 上品な付け下げ+袋帯コーデ】

初釜は茶道における「一年の稽古始め」であり、格式を大切にする晴れの行事

です。そのため、着物はやや格のある 付け下げ、帯は 袋帯 が宜しいかと思います。ただ、紋付色無地に袋帯を勧める社中もございます。

華やかなのは柄がある方でしょう。

AI画像です。

着物と帯はこちらを使用

日本の四季は、人の感受性を豊かにしてくれます。歴史ある文化と共に育まれ

た『きもの』は、時代が変わっても形は変わらず、柄行や品質にこだわり続け

末永くお召いただける日本の民族衣装として生まれてきました。そんなお着物

の中の付け下げをお探しの方に自身を持ってお薦めします。単衣にも袷にも良

いお色の付け下げです。※帯はイメージ

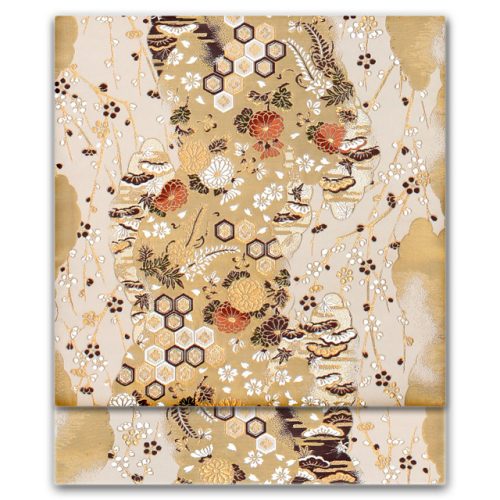

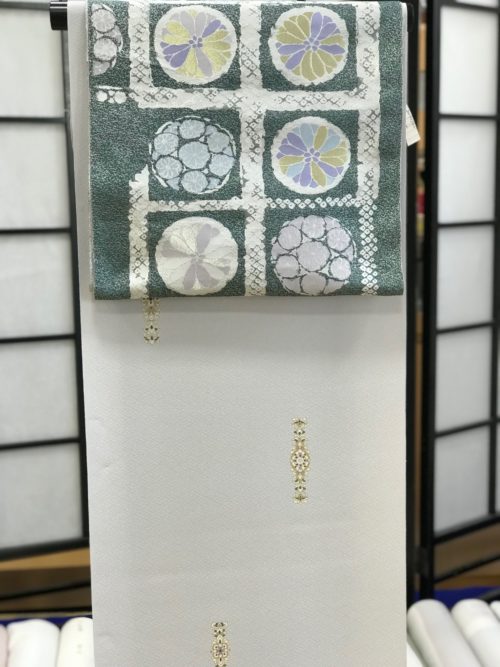

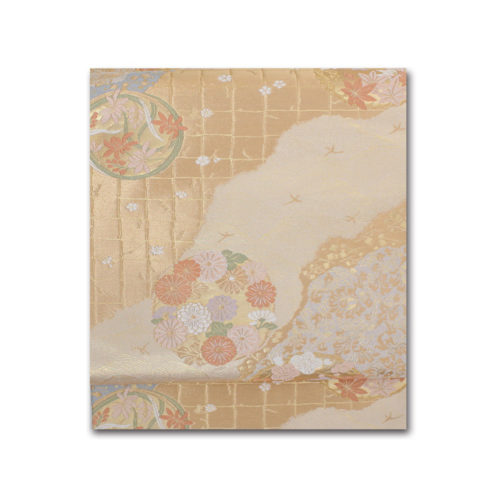

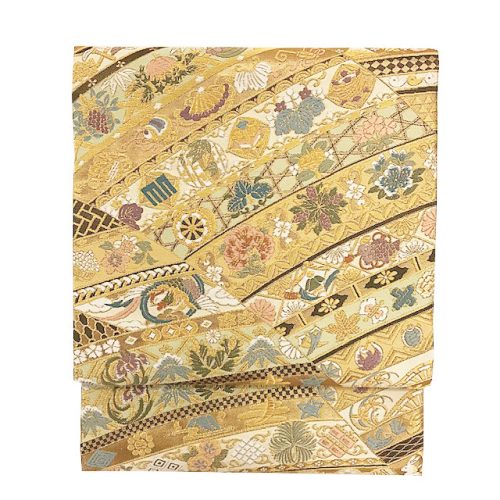

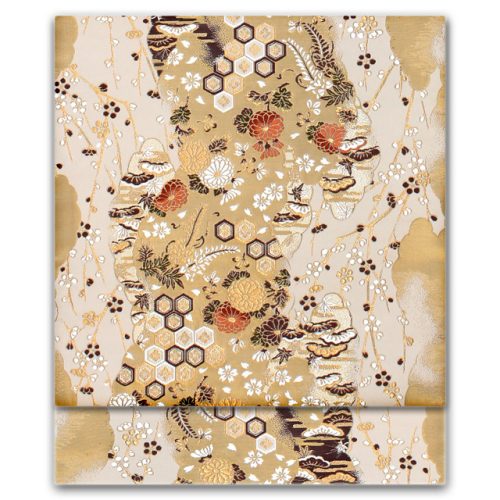

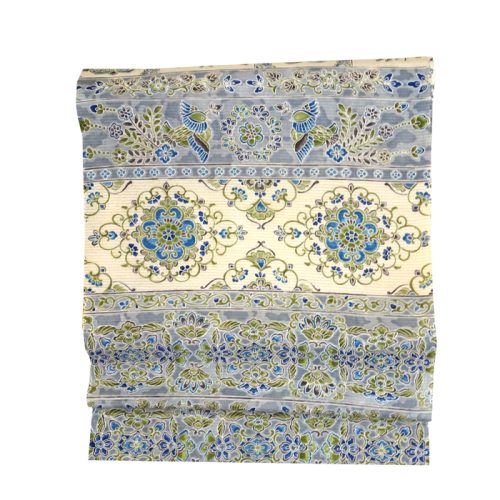

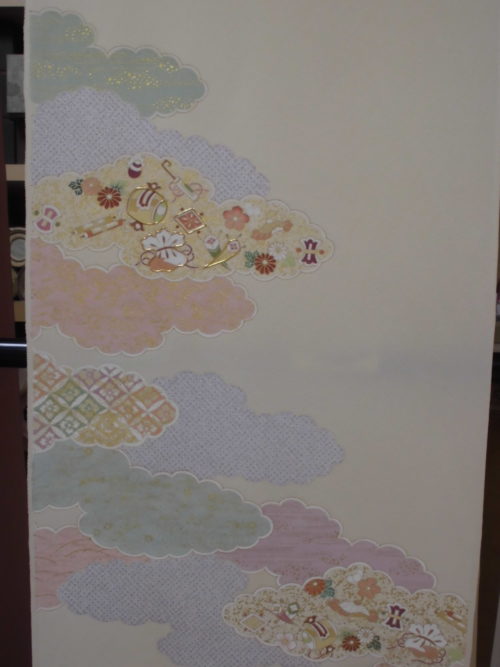

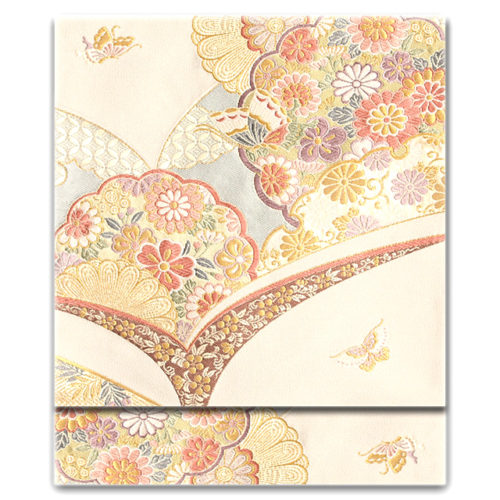

特選西陣織袋帯【加納幸謹製】「縦雲取草花文様 金色・六通柄」

「雲取り」とは、古典的な模様の一つです。雲の形の曲線を図案化して、その

「雲取り」とは、古典的な模様の一つです。雲の形の曲線を図案化して、その

雲取りの中に、草花などの柄が納められています。金には、シックな泥金を使

い、流行に左右されない、まさに高尚な古典フォーマルの高級袋帯です。

● 初釜におすすめの着物

-

付け下げ(格を保ちつつ華やか過ぎない)

-

飛び柄の小紋(控えめな古典柄なら品格が出る)

-

上品な色無地(紋を付ければさらに格式が上がる)

背中に一つ紋を入れてお召しになります。

帯はこちらを合わせています。

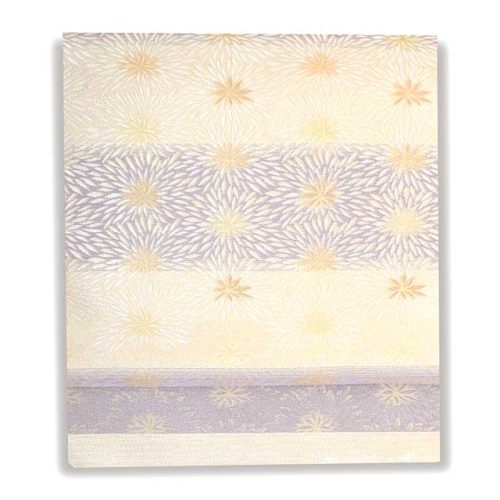

黒地に三色の菊が施されています。菊の中央が、水柿色・金糸雀色・藍白色

で外側の色とメリハリがあり菊の動いた感が感じられる柄となっております。

しゃれ袋として粋な雰囲気で結んで頂けます。

一つ紋無地に帯はおめでたい感のある帯を合わせています。

お勧めの袋帯

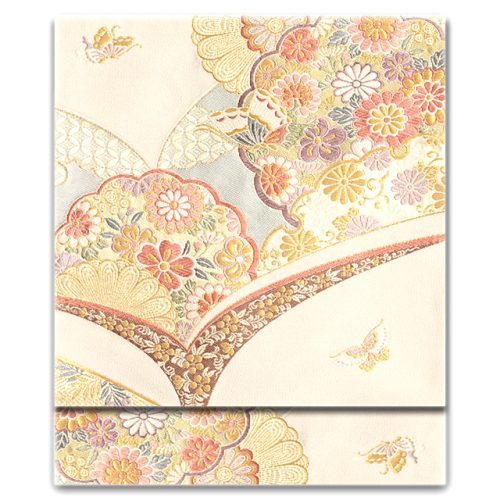

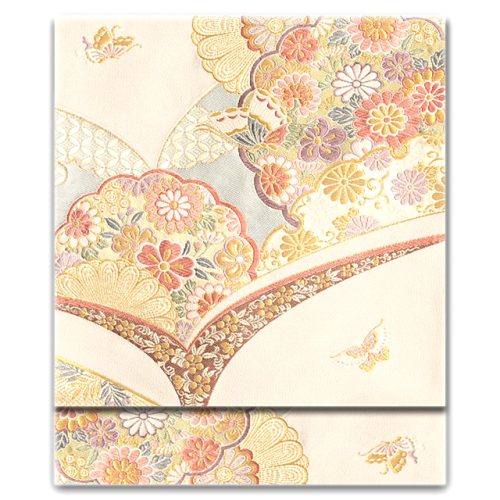

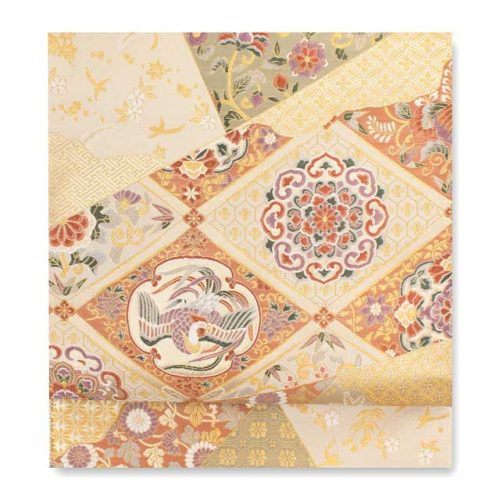

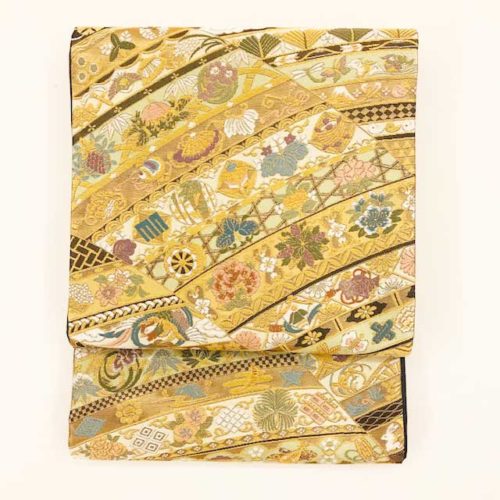

特選西陣織袋帯【京藝謹製】「白眉・吉祥文様尽くし」

名門帯屋ならではの自信作です。自ら「白眉」と帯に名付けています。お色は

綺麗なクリーム色で柄は古典的ですので、長くお締め頂けるお品です。鳳凰や

華文や菊・松・桜などを施してバランスよく仕上げています。各柄のパーツを

組み合わせてできた洗練された柄行となっており、色々な色の糸を使っていますので無地でも色々なお色が選べます。付け下げや訪問着に合わせても、留袖、色留袖に合わせても上品にお召いただけます。お慶びの席などでしたら、この上ない後姿を演出して頂けます。 全てのフォーマルな着物に合わせられる重宝なひと品です。

● 初釜向けカラー

-

薄桃色、桜色、淡藤色、灰桜

-

初春を感じる明るい色が好相性

-

濃い色なら格調がある菫色・鉄紺・千歳茶も◎

● 初釜に向く帯

-

控えめな金銀糸が入った袋帯

-

吉祥文様(七宝・亀甲・華文・瑞雲など)

-

色味は白系・金系がもっとも締まりやすい

袋帯はボリュームがあり、帯回りの所作を美しく見せます。

特に初釜では「華やぎは欲しいが、主張しすぎてはいけない」ため、

光沢を抑えつつ品格のある袋帯が最適です。

2. お正月に“気軽に着られる着物”の選び方

【③ お正月向けの紬や小紋の軽やかな装い】

京友禅染高級小紋[橘桐菊文様]をイメージしてAI作ってもらった画像です。

多少柄が違っていますがイメージとしてご覧ください。帯は特選西陣織袋帯【織悦謹製】 有悦織 ルーマニア立菱縞文様をイメージして

作って貰いました。実際にみたらかなり違う感じが致しますが雰囲気はにている

気もします。クリーム色の生地に橘・桐・菊の柄が華やかに描かれています。

橘は、長寿と幸福の理想国、常世国の象徴としています。高貴な象徴である

桐との組み合わせは吉祥文様です。パーティーやおめでたい初釜など色々と

お召いただけます。帯地は非常にしなやかで、裏地も表と同じ織機・同じ糸を使って丁寧に織り上げられています。裏まで揃えることは大変手間のかかる工程ですが、「価格が上がっても良いものを作る」という織悦の志が込められています。妥協のないものづくりから生まれる風合いは、身につけるたびに格調の高さを実感いただけることでしょう。

オシャレに締められる袋帯です。

お正月でも初釜ほど格式を求められない場——

家族との食事、お参り、気軽な集まりなどでは、

紬や小紋が大活躍します。● 気軽な着物として人気の紬

-

柔らかすぎず、しゃきっと着られる

-

年齢を問わず長く使える

-

近年「正月に紬」が定番化しつつある

紬は自然光の下で映える素材で、

三が日の晴れやかな空気ととても相性が良い着物です。紬は着る人の個性を表現できる普段着であり、とてもお洒落な着物。蚕の繭から引き出した糸に撚りをかけて織るのが紬。その手法には「先染め」と「後染め」がありこちらは後者の後染めです。このお品は黒地に四季折々の花柄模様(唐華)が白抜きで施されているように型染めされてございます。とても手間のかかったお品です。おしゃれに、粋にとお召しになる方の雰囲気に合わせて帯も名古屋だったりしゃれ袋だったりと色々と楽しめます。

八寸名古屋帯などを合わせてみると気軽に締められて遊び心もあって楽しいかと

思います。

こちらもイメージとしてAIに作ってもらいました。ただ、完ぺきではないため

柄が違うので雰囲気も違って見えるかと思います。

合わせている帯はこちらをイメージしてもらっています。

特選博多織紋八寸名古屋帯【本場筑前博多 大倉織物謹製・誠之輔ブランド】

大倉織物の≪誠之輔≫ブランドです。

大倉織物の≪誠之輔≫ブランドです。

八寸名古屋帯は、白をベースに正方形のドット柄が幾何学的に配してあり、

数色のお色で施されてございます。おしゃれで粋な感じを表現してござい

ます。博多織伝統の平織を利用した織物でございます。● 小紋で華やかさを足す

「気軽だけどお祝い感を出したい」という方には小紋がおすすめ。

帯を名古屋帯にするだけで、節目らしい装いが整います。AIでは表したい画像にはなかなかならないのが歯がゆい所です。

本来お勧めしたい小紋はこちらです。

やはり少し違います。雰囲気だけでもご覧になってください。

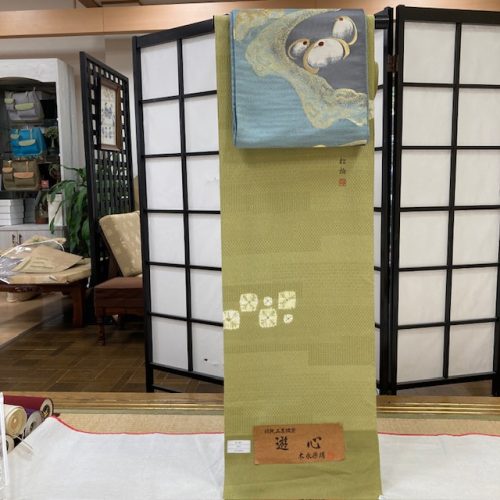

地色が青丹色で一反の生地に色々な江戸小紋柄を施してございます。その柄を

絞りの伝統工芸士の木永栄絹先生がより良く上品にしてくださいました。

まさに、お茶会にふさわしい小紋です。合わせている名古屋帯はこちらです。

桐・七宝・荒磯・市松・菊菱・青海波など他いろいろな文様を盛り込んで段を

桐・七宝・荒磯・市松・菊菱・青海波など他いろいろな文様を盛り込んで段を

作っています。さりげなく結ばれていても上品に感じられる帯です。目立ちす

ぎずかといっておとなしめでもなく正統派の方にお勧めです。こちらは袋帯を合わせています。

問屋さんですが生地から仕上がり迄責任を持って作り上げてこられています。

こだわりがあり、帯地の裏も表地と同じで柄も一目では分からない感じがいた

します。波打ち際に「鶴」そして「松」が施されています。とても面白い図柄

と思います。昨今ではあまり見かけないお品です。【帯のポイント】

-

名古屋帯なら気軽さを保ちながら品良くまとまる

-

金糸入りの帯なら“おめでたさ”を演出できる

3. 趣味の会・お稽古の茶事にぴったりの小紋

【④ 小紋+名古屋帯の上品な組み合わせ】

小紋は、茶道を嗜む方の間で最も出番の多い着物です。

その理由は「帯合わせによって“格”の調整がしやすい」という便利さ。

お帯は染帯を合わせています。

染帯とは言え銀糸を含んだ生地で加賀友禅染柄付けをしてある帯です。生地に

腰があり、ちょっとしたお茶会でも結ぶことができるので仕入れたお品です。

気軽に、おしゃれに、普段にお召いただける帯です。特別に加賀友禅で染めた柄

です。生地は丹後ちりめん。ですのでお値段は当初は¥165000で出しておりま

した。それを特別価格といたしましたので、気兼ねなく着付けの練習にもお使い

いただけますしお稽古にもどうぞ。普段着にも是非どうぞ。異例の特別価格商品 の中に入ってます

● お稽古茶事に合う小紋の特徴

-

飛び柄小紋(茶席向きで品がある)

-

細かい古典柄(唐華・更紗・小花文など)

-

柔らかい地色(淡色〜中間色)

● 帯の組み合わせ

-

名古屋帯が基本

-

すこし格を上げたい時は“洒落袋帯”も可

-

季節感を出す場合は梅・松・雪輪など控えめな柄を

特に飛び柄小紋は、着姿がすっきり見え、

どの年代の方にも上品に馴染むため、専門店として自信を持っておすすめしたいアイテムです。

4. 1〜2月のお茶事に着る着物と帯

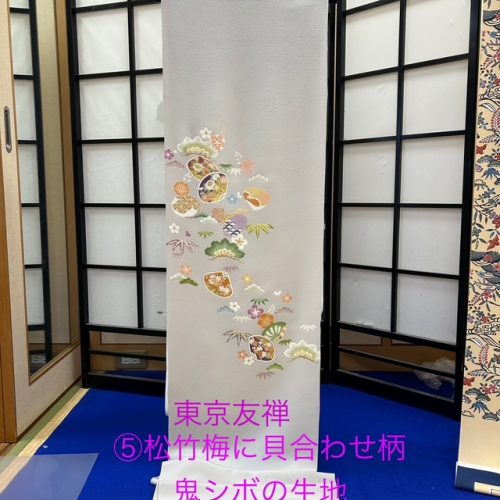

【⑤ 冬〜初春らしい色合いの付け下げ又は無地+名古屋帯】

冬から初春にかけてのお茶事では、

「冬色と春色のバランス」が何より大切です。AIの作った画像

帯はこちら

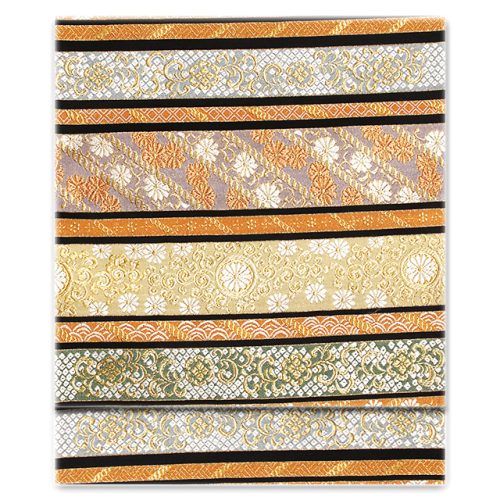

特選 板場友禅 九寸名古屋帯 正絹 染帯

【世界最大級 野蚕繭 アタカス糸・与那国蚕使用】

上質な正絹紬地にさらりとした風合いで染め上げられた、特選「板場友禅

九寸名古屋帯」です。

全体を板で張り、段ごとに異なる文様が描かれており、鳳凰の段、唐華の段、

唐草、忍冬など、格式のある古典柄をふんだんに配しています。全通柄です

ので、どの部分を出しても美しく結べ、お一人でのお着付けにも大変便利です。AIで作ってもらった画像です

イメージしてください。特選小紋 京染め[型染め・とび柄]

ひし形の中に唐華を配した模様で、その菱にも細かい柄がございます。

つくりは同じですが、模様のとび具合仕立て方

によって雰囲気が多少変わります。唐華の向きも多少違います。落ち着いた

お色ですので、こげ茶系と一般的には言うでしょう。もっとよく見ると、「憲法

染め」いわゆる赤みがかった黄色のくらい黒茶色に近いお色と思います。帯は、こちらです。

AI画像と柄が違っていますがイメージをとらえてください西陣織九寸名古屋帯【山田織物謹製】「雲どりに七宝や青海波・六通」

地色は金茶系で正統派の古典柄の名古屋帯です。お色が濃くても淡くても合う

お色の帯です。どちらかというと落ち着いた印象を感じます。静かなお茶席に

はとてもしっくりとくる帯と思います。また、

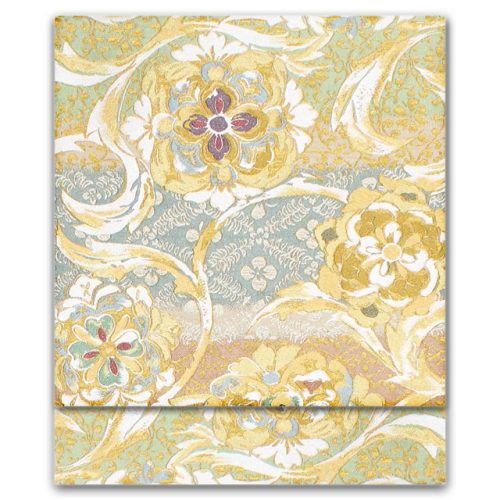

濃いお色の小紋ですので白っぽい帯を合わせてみたら良いと思います。こちらは、帯屋捨松 謹製|九寸名古屋帯|西陣織|ベージュ×忍冬唐草・間道文様

ベージュ地に上品な間道(かんどう)を描き、その合間に優雅な忍冬唐草文(にんどうからくさもん)をほどこした、格調高い一本です。京都・西陣の老舗織元「帯屋捨松」ならではの、洗練された色彩感覚とモダンさ、そしてクラシック美が絶妙に調和した仕上がりとなっています。【冬の雰囲気を感じさせる色】

-

濃紺

-

深緑

-

紫紺

-

千歳茶

-

灰梅色

【春の兆しを感じさせる色】

-

薄萌葱

-

桜色

-

藤色

-

若松色

-

白梅文様

【帯の選び方】

-

格を保てる名古屋帯(控えめな織柄)

-

改まった茶事では袋帯

-

柄は大きすぎず、優しさのある文様が好印象

冬の茶事は室内の光が柔らかく、

着物の光沢や織の表情が特に美しく見える季節。

自店でもこの時期は“しっとりした色味”の着物を探されるお客様が増えます。

5. 年代を問わない着物選びのコツ

【⑥ どの年代にも合う淡い地色の付け下げ】

「年齢を重ねても似合う色や柄がわからない」

というご相談を日常的にいただきます。

しかし、実際には年代ではなく“柄の大きさ”と“地色の明るさ”が似合う・似合わないを左右しています。

▼ 専門店の視点:似合う着物の見つけ方

-

細かい柄ほど年齢を問わず品よく見える

-

地色は顔映りで選ぶと失敗しない

-

光沢が強すぎる生地は茶席では控えめに

-

縦柄や飛び柄は着姿がすっきり見える

迷ったときは「明るい中間色」「控えめな古典柄」を選ぶことで、

世代を超えて長くお使いいただけます。

6. 小紋・名古屋帯・袋帯の使い分け

【⑦ 小紋/名古屋帯/袋帯の比較写真】

● 小紋 × 名古屋帯

→ 趣味の会・お稽古・大寄せ茶会に万能

→ 柄で個性、帯で品格を調整● 付け下げ × 名古屋帯

→ 気軽な茶事・初春のお出かけに上品

→ 落ち着きがあり“きちんと感”も出る茶屋辻文様の付下げ

お帯は

特選西陣織袋帯【岡文織物謹製】「唐織・藤花草華文文様」を合わせています

訪問着はろうけつ染め● 訪問着 × 袋帯

→ 初釜・大寄せ茶会など格式の高い場

→ 華やぎが必要な時に最適帯 正絹西陣織袋帯 【帯清謹製】「植物や自然の柄文様」

訪問着 高級訪問着 正絹[絞りと花染め・大㐂百花]

NHKの大河に衣装提供をしている 青柳 謹製 の品です。それぞれの技術に

逸脱した方々が伝統を受け継ぎ、情熱をもって自然の息吹を積み重ね一枚の

きものに仕上げました。紋意匠に様々な技法の絞りを巧みに使い描いた柄は、

さすがとしか言いようのないお品です。

訪問着はまだアップされていないお品です。むらたやにはそんなお品がまだまだ

ございます。(手が足らず)棚の箱の中で眠っています気になったお品があればお問い合わせくださいませ。

茶席のTPOを守りながら季節を楽しむためには、

帯種類の使い分けが非常に重要です。

これは、着物初心者の方が一番迷いやすい点でもありますので、

丁寧に解説することで信頼性の高い記事となります。

7. お茶席にふさわしい柄について——専門店ならではの視点

お茶席で特に好まれる柄には理由があります。

● 茶席で喜ばれる柄

-

七宝

円が連鎖する文様で、人と人の“ご縁”を象徴します。

お正月や初釜など、新しい年を迎える席にとてもふさわしい吉祥柄です。 -

亀甲・菱文・青海波

いずれも吉祥文様で、格式が高くお茶席でよく選ばれます。 -

松・竹・梅

長寿や繁栄、清らかさを意味します。

お正月・初釜・慶びの席で出番の多い文様です。 -

唐華

中国から伝えられた花形文様で形は様々なものがございます。特定の花を

さし示すものではございません。

例えば牡丹のような形の唐風の花などを唐華とよんでいる。 - 更紗

もともとはインドで作られ始めたというのが『更紗』です。シルクロードに乗って西へ東へ運ばれてその異国情緒で人々を魅了し、それぞれの国で独自の発展を遂げました。日本も『和更紗』と呼ばれる日本独特の更紗を発展させ現代に伝わっています。 -

雪輪

吉祥文でありながら「はかなさ」「謙虚さ」をあわせ持つ文様です。季節や格も問わないのでお稽古事をしている方にもおすすめの文様です。雪文様のひとつで、雪の結晶にみられる美しい六角形の輪郭を円形に描いた線文様です。

-

霞文

霞がたなびくさまを文様化したものの一種で、直線を何本も横に引いて表す。古くから絵画にも用いられた手法で、染織品でも御所解の風景文様によく使われる。全体を優雅な雰囲気にさせる文様である。

これらは「格」と「控えめな華やかさ」を同時に持つ柄で、

茶席の空気に自然と馴染みます。逆に、

-

動物柄

-

大胆な現代柄

-

極端に大きな柄

は茶席の静けさと調和しづらい場合があるため、

専門店としては慎重に選んでいただきたいポイントです。

8. 自店おすすめ:初春に使える着物と帯

【 自社商品】

ここに

-

古典柄小紋

小紋なのですが柄付けが訪問着のように見える小紋です。仕立てると上前はずっと続いて柄も後ろになったときに下向きになるので小紋です。

-

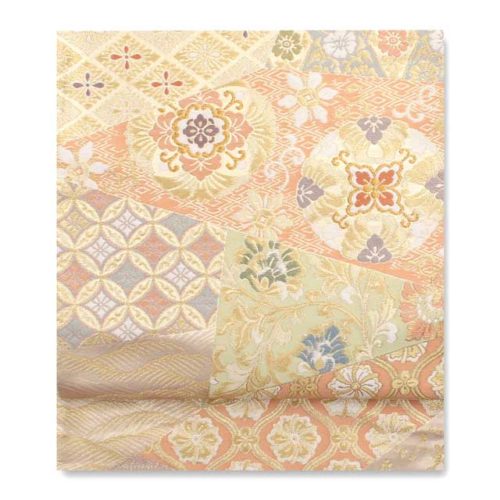

飛び柄小紋

北出与三郎監修 小紋 [紋意匠生地 花菱文様に変わり七宝】紋意匠は花菱柄です。時に変わり七宝とも思えるいう地柄になっています。

柄の雰囲気は、まさにお茶席向きと言えます。色と柄を使い過ぎず仕上げ

ている様は、お茶席だけでなく普段のおしゃれにお召いただける帯合わせ

が楽しくなる小紋です。 -

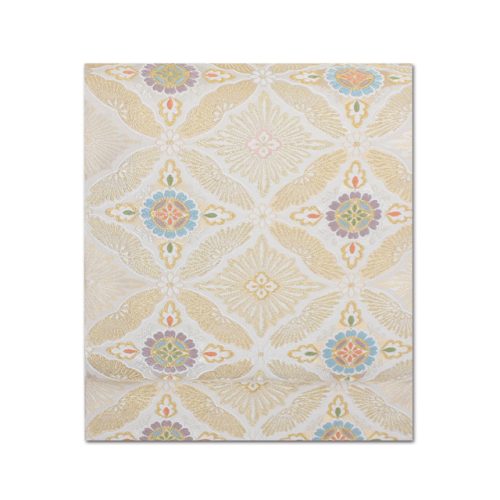

上品な袋帯

特選西陣織袋帯【都 謹製】「松華飾文・六通」

白地に豪華絢爛な吉祥文様で施してある格の高い袋帯です。七宝の部分を

松で施しその中には色とりどりの華文をあしらっています。お嫁入りの

お道具にも、お茶席にも、結婚式や披露宴、結納の場にもお締め頂ける

礼装用袋帯です。華やかに上品にお締め頂けます。 -

名古屋帯(淡色・古典柄)

九寸名古屋帯(正絹)【小森織物謹製】「有職段文に菊づくし 六通」

しなやかに織り上げられた淡いベージュと半色(はしたいろ)を交互に

段々で表した地をベースに、菊を施した帯となっております。段々により

菊の表情が変化してお太鼓に出す部分を変えると雰囲気も変わります。

単色使いですので上品に仕上がっております。 -

初春向け付け下げ

などを紹介。

無難が色無地です。だからお茶をされている方は無地をお持ちの方が多いのでは

と思います。

帯は特選西陣織九寸名古屋帯【おおばの帯】「鉤取辻が花文・六通」を

AIに画像をお願いしたんですが多少違っているようです。イメージだけ

雰囲気をご覧ください

柄はAI画像ですのでかなり違っていますが雰囲気は似ています。

当店では、初釜からお正月、1〜2月のお茶事まで幅広く使える上品な小紋や、

お茶席で安心して締められる名古屋帯・袋帯を取り揃えております。また、普段の趣味のお着物やこれから着付けを始めたいという方のための一枚からにと色々な観点でご覧いただけるお品です。

写真の商品は、淡い地色と控えめな古典柄が特徴で、年代を問わず長くお召しになれる一枚です。

<まとめ>初春は着物が最も美しく見える季節

初釜・お正月・1〜2月のお茶事は、

一年の始まりにふさわしく装いを整える特別な時間です。

着物は季節の移ろいを美しく表現できる日本の文化。少しの工夫で、

「お茶席にふさわしい上品さ」

「お正月らしい華やぎ」

「趣味の会での気軽さ」

を自在に楽しむことができます。この記事が、皆さまの“初春の装い”のお役に立てれば幸いです。

着物の選び方や帯合わせに迷われた際は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。 -

外の景色を活かして坪庭を待合の所に作られたようです。

外の景色を活かして坪庭を待合の所に作られたようです。