1. 季節の変わり目と着物の楽しみ

日本の着物文化は、四季の移ろいを細やかに反映してきました。夏の盛りを過ぎ、少しずつ空気が澄みはじめる9月は、着物にとっても大きな変化の時期です。袷の着物にはまだ早いけれど、盛夏の透けるような絽や紗では少し涼しすぎる―そんな端境期にぴったりなのが「単衣(ひとえ)」の着物です。

単衣とは裏地をつけない仕立ての着物で、見た目は袷に近く、それでいて軽やか。暑さの残る9月から、秋本番を迎える10月上旬頃までを快適に過ごせる装いとして重宝されます。茶道の世界でも、この季節感は大切にされ、茶席の雰囲気を左右します。

夏のきらめくお茶会とはまた違い、単衣の時期は落ち着いた風情が漂います。涼やかさの中にほんのりとした秋の気配を映すことで、お茶会全体の雰囲気も変わってくるのです。

ただ、最近季節の変わり目が暑く着物の楽しみ方も変わってきています。

きものは透ける着物から透けない着物に移り変わって来るでしょうが、帯は軽くて

上品で格のある袋帯がお茶席には好まれます。

逆にお稽古となると八寸の博多帯が重宝されています。

そもそもが博多織の帯はオールシーズン締められるというのが売りで作られていました。裏地もなく芯もございません。かがるだけです。でも縦糸が多いのでしっかりとしていて張りがございます。

だからお茶の先生に好評のようです。

また、オシャレ帯に粋に結ぶことが出来る帯です。シンプルな帯ですので関西、関東とどちらにも好まれる帯に生まれ変わりました。

⇓

正絹小紋 京染め[紋意匠に葡萄唐草文様]

紋意匠生地に葡萄唐草文様をバランスよく描き上品に仕上げました。葡萄の葉を染め疋田(絞りの模様を染色で表現したもの)で描いたり、縁取りに金を使って柄を目立たせて全体に流れのある柄ゆきにしてございます。

本来は、お色が淡いので4月から5月くらいが良いのかと思っていましたが、このように暑い日が続きますと秋でも淡いお色をお召しになられても宜しいのかと思います。

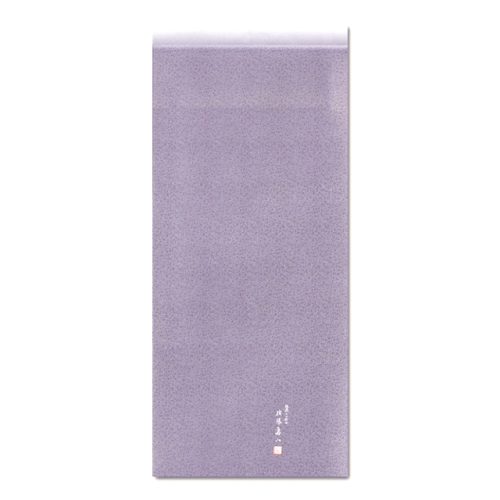

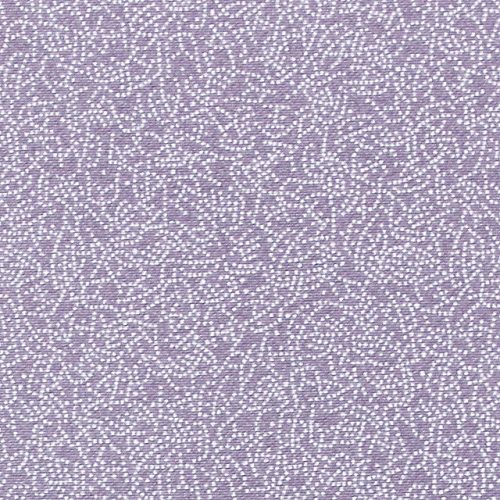

九寸名古屋帯 (正絹)【帯屋捨松 謹製】「忍冬唐草文・パープル地・六通」

優しくて気品のある神秘的な紫を地色にお柄は「忍冬唐草文」で お柄は上品にまとめてございます。お着物に対して邪魔をせず尚且つ趣味性を漂う、洗練された表情をしていますので、ひと味違う着物姿を演出してくれる逸品の帯です。

上の飛び柄小紋と合います。

上品で着こなせます。気軽なお茶会はもちろんですが、ちょっとした会合やお茶会にお勧めです。

正絹小紋 京染め[紋意匠に華文様/Japanblue]

丹後ちりめんを使用し、三種類の唐華華文をとび柄であしらっています。華のある上品で控えめ過ぎず主張しすぎずといった感じの柄となっております。JAPAN蒼blueの企画お品ですので品よくまとまっていてきれいなブルーのお色が特徴です。

2. 夏物から単衣への橋渡し

夏の着物といえば、絽・紗・麻といった透け感のある生地が中心です。帯も羅や絽の織帯、紗献上などが好まれ、風が抜けるような涼やかさを演出します。

しかし9月に入ると、透け感の強い素材は季節外れの印象になります。代わって単衣の紬や小紋、御召、さらには控えめな付け下げなどが登場します。生地感はしっかりしていても裏地がないため、軽やかで快適。帯も夏用から切り替え、博多織や縮緬地の名古屋帯、洒落袋帯へと移行していきます。

また、小物使いも季節を映す大切なポイントです。夏は白や水色といった涼感のある帯揚げや帯締めが中心でしたが、単衣の頃には藤色や浅葱色、薄茶や芥子色など、秋草を連想させる色を取り入れるとぐっと雰囲気が変わります。

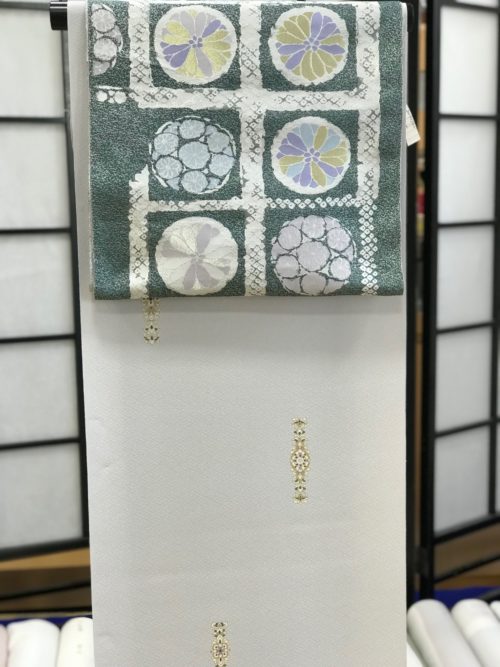

特選板場友禅染帯九寸名古屋帯 【幾何学模様】

全体を板で張り幾何学模様で染めてございます。四角の柄で丁寧に銀で縁取っております。全通ですのでどこを出されても良いですのでお一人でお召しになる時も便利です。また、お色が爽やかですので無地やとび柄小紋、江戸小紋などに合わせられても宜しいかと思います。

特選袋帯【老舗問屋の特別企画】お茶席やおめでたいお席や改まったお席

こだわりがあり、帯地の裏も表地と同じで柄も一目では分からない感じがいたします。波打ち際に「鶴」そして「松」が施されています。とても面白い図柄と思います。昨今ではあまり見かけないお品です。こちらは着物を作るのが主で帯は珍しいと言われています。昔は、映画の撮影で着物を提供していたとお聞きしています。

京染め[型染め・とび柄]

合わせている帯は

西陣織八寸名古屋帯【安藤謹製】「能衣流水模様・織成なごや」

ひし形の中に唐華を配した模様で、その菱にも細かい柄がございます。つくりは同じですが、模様のとび具合仕立て方

によって雰囲気が多少変わります。唐華の向きも多少違います。落ち着いたお色ですので、こげ茶系と一般的には言うでしょう。もっとよく見ると、「憲法染め」いわゆる赤みがかった黄色のくらい黒茶色に近いお色ではないでしょうか。

9月の単衣、10月からの袷にはとても良いお品だと思います。

3. お茶会の種類と装いの目安

お茶会と一口にいっても、その形式や目的によって雰囲気は大きく異なります。格式高いお茶会や茶事では、訪問着や付け下げに袋帯といった正装が基本になりますが、月釜や立礼式、地域で行われる気軽なお茶会では、もう少し柔らかい装いが許されます。

初心者の方が最初から格式高いお茶会に出席するのは緊張するもの。まずは気軽なお茶会で経験を重ねることがおすすめです。この場合、小紋や紬に名古屋帯といった装いでも十分。大切なのは「場にふさわしく」「相手に不快感を与えない」ことです。

特に単衣の時期は、お茶会が増えるシーズンでもあります。夏に浴衣で気軽に参加していた方も、少しずつ単衣の着物に挑戦することで、一歩大人の茶道ファッションへと進むことができます。

先日のゆかた祭りの時の茶会は浴衣の方が殆どでしたがお点前をされて方はきちんと夏のお着物をお召しになられていました。(8月31日のことです)

もう9月ですから今は透けない単衣です。

※帯はイメージ

お色も素敵で優しい感じのする付け下げです。

日本の四季は、人の感受性を豊かにしてくれます。そのような歴史ある文化と共に育まれた『きもの』は、時代が変わっても形は変わらず、柄行や品質にこだわり続け末永くお召いただける日本の民族衣装として生まれてきました。そんなおきものの中の付け下げをお探しの方に自信を持ってお薦めできます。

高級付け下げ [正絹未仕立て] お茶会

瓶覗色…いわゆる水色にグリーンやグレーが混ざった感じの綺麗なお色です。柔和な感じで、おとなしめな雰囲気です。柄行は、松と笹と紅葉という古典調で上品にまとめてございます。流行りに惑わされることなくお召いただけるので重宝いたします。お色からみても単衣向きと言えます。※帯はイメージ

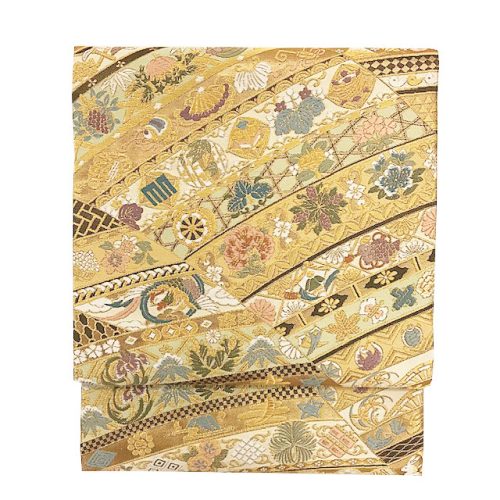

特選西陣織袋帯【京藝謹製】「謹上之帯令和・百の吉祥文様尽くし」正装・略礼装

名門帯屋ならではの自信作です。百の格調高い吉祥紋を織りなした「吉祥百宝図」と長寿を願う寿をかくした「かくれ寿松文」を一本の帯に織りあげました。全く雰囲気の違う吉祥文ですので一本の帯で二タイプ楽しめます。一つは色々な色の糸を使っていますので無地でも色々なお色が選べます。付け下げや訪問着に合わせても、留袖、色留袖に合わせても上品にお召いただけます。お慶びの席などでしたら、この上ない後姿を演出して頂けます。 全てのフォーマルな着物に合わせられる重宝されるひと品です。

こちらですと、両方の付け下げ下げにあわせられます。重宝する帯です。

4. 気軽なお茶会での着物選び

気軽なお茶会にふさわしいのは、柄のある小紋や紬。秋の草花を描いた飛び柄小紋や、シンプルな幾何学文様の紬などは、おしゃれでありながら控えめで好印象です。

帯は名古屋帯を合わせるのが一般的。単衣の季節には、博多織の張りのある帯や、少し落ち着いた色合いの染め帯がおすすめです。柄合わせに迷ったときは、季節を映す文様を意識すると失敗が少なくなります。例えば、菊や萩、すすきといった秋草文様はこの時期にぴったりです。

帯結びは一重太鼓が基本ですが、少し遊び心を加えて角出し風に結ぶのもおすすめ。茶席での動きやすさを考えながら、ほどよくおしゃれに仕上げることができます。

特選西陣織九寸名古屋帯【白綾苑大庭謹製】「源氏香に秋草文様」

白綾苑大庭の九寸名古屋帯は、名古屋帯といえど重厚な感じを受けます。柄は源氏香と秋草で9月の単衣からお締め頂ける名古屋帯です。しゃれ感もあり流行に左右されない古典柄ですので長くお締め頂けるときもの通のお客様からも定評があります。 帯あわせのむずかしい、加賀友禅のきものや、東京染江戸小紋などに対応してくれる、まさに上質な一品です。

今年は暑いですから「秋」はどのくらいあるのか分かりませんが雰囲気だけでも季節を感じるというのはとても大切なことと思います。

そして日本人で良かったと思えるひと時と言えるでしょう。

今日も6月に納めさせていただきました絽の江戸小紋にむらたやでお求めになった麻の名古屋帯を結ばれて家族でランチにお出かけになられたお写真を拝見させていただきました。素敵に着こなされて、とても涼しいとお嬢様はおっしゃっているようです。(さすが正絹の着物)お召しになられた江戸小紋も私どもが扱わせていただいている富田染工場の特注品です。富田社長とお嬢様とがお会いになられて

お嬢様のある程度のコンセプトからお勧めした柄とお色で染めて頂きました。

生地も絽ですので任せました。

お仕立てはこちらで上手な仕立て屋さんに出しました。

かなり気に入って頂きましたのでこういうパターンもありなのかもと考えさせられました。気に入ったものを手に入れたい時代。

幾らお値打ち品でも気に入らなければ欲しくない場合もございます。

すべてがそれでまかり通りませんが、お客様には選択肢を増やしておいた方が

喜ばれるのかと勝手に思った次第です。

こちらは

江戸小紋(正絹・未仕立て)【家内安全柄・薄紫色】

生地はもちろん高級浜ちりめんを使用しています。

型彫り、染め付け、全ての工程を手作業で行っているため、

着物になってお召し頂いたとき、色の濃淡が微妙にあらわれ

深みを感じます。シンプルな柄行きゆえに、帯のとりあわせも

幅広く、合わせる帯によってお茶席からお祝い事、また観劇や

お友達とのお遊びにとTPOの広さでは大変便利なお着物です。

また柄の中に細かく「家内安全」という文字が美術的にアレンジされた

お品でございます。

5. 初心者のための実用アドバイス

お茶会に慣れていない方にとって、一番気になるのは「着物を着て失敗しないかどうか」でしょう。茶道は立ったり座ったりの動作が多いため、着崩れしにくい着付けが大切です。腰ひもをしっかり締める、衣紋を抜きすぎないなど、基本を押さえるだけで安心感が違います。

また、移動や会場での持ち物にも工夫が必要です。草履は履き慣れたものを選び、バッグは小ぶりで品のある和装バッグを。季節によっては羽織や道行も活躍しますが、単衣の時期は薄羽織やストールを合わせると軽やかです。

茶席では「目立ちすぎないおしゃれ」が好まれるため、あえてシンプルにまとめることも大切です。初心者の方は、まずは落ち着いた小紋にシンプルな帯で十分。徐々に柄や色で季節感を取り入れていくと、自然に上級者らしい着こなしになっていきます。

おとなし目の小紋ですが飛び柄小紋で格があり上品です。

帯も格のある帯ですのでさりげなく、

目立ちすぎずに上品にお茶席には適している雰囲気です。

小紋:正絹小紋 京染め[紋意匠に縦に唐華文様]

名古屋帯:特選西陣織九寸名古屋帯【となみ織物謹製】「九百佐賀錦」

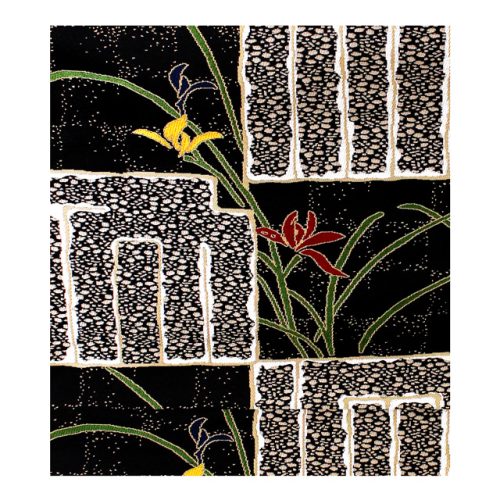

正絹紬【板場友禅】|上品で華やかな社交着におすすめの着物

名古屋帯

紬は着る人の個性を表現できる普段着であり、とてもお洒落な着物。蚕の繭から引き出した糸に撚りをかけて織るのが紬。その手法には「先染め」と「後染め」がありこちらは後者の後染めです。このお品は黒地に四季折々の花柄模様(唐華)が白抜きで施されているように型染めされてございます。とても手間のかかったお品です。おしゃれに、粋にとお召しになる方の雰囲気に合わせて帯も名古屋だったりしゃれ袋だったりと色々と楽しめます。

こちらは名古屋帯を合わせています。

特選【西陣織 九寸名古屋帯】都 謹製「唐草に松竹梅 六通」

都 謹製「唐草に松竹梅 六通」– 上品で格式ある和装アイテム しなやかに織り上げられたオフホワイトの帯地に、伝統的な「松」「竹」「梅」の図柄が唐草模様の上に美しくあしらわれた特選九寸名古屋帯【都 謹製】です。

西陣織の伝統技術を駆使し、上品で格式高いデザインに仕上げられています。

この名古屋帯は、お茶席、観劇、会食など幅広いシーンで活躍し、上質な和装コーディネートを実現します。

特に「松竹梅」という縁起の良い図柄は、おめでたい席や慶事にも最適。

軽くしなやかな風合いで、お召しになる着物に合わせて雰囲気を自在に変えられるのも魅力です。

西陣織の魅力 – 日本伝統の美と職人技 この九寸名古屋帯は、西陣織の伝統技術により、上品でありながら高級感のある風合いを実現。

格式ある場面でも安心してお使いいただける品質で、長く愛用いただける逸品です。

日本伝統の美と職人の技が詰まった名古屋帯を、ぜひお手元にお迎えください。

お出かけの際には羽織や道行コートをお勧めいたします。

こちらはお仕立て上がりの羽織です重宝するお品です

お仕立て上がりですので大きめに仕立ててございますのでお直しが必要に

なりますが、それも可能です。

スリーシーズンのコート(真冬以外)奄美大島本泥染技法

こちらは、伝統美を保つ奄美大島の泥で彩り、我国古代の染色技法を今日に伝える唯一の民族的文化財であり、染色、風合いは、他の織物に見られない優れた特徴を持って居り、確信を持ってご推薦できるお品です。

(衿の形は道中着がお勧めです)

6. 上級者のためのおしゃれコーディネート

着物に慣れてくると、少しずつコーディネートにも工夫を凝らしたくなります。単衣の洒落袋帯や、シンプルな無地に映える染帯などを取り入れると、より洗練された印象に。

たとえば、無地の御召に手描きの染帯を合わせると、茶席らしい上品さの中に個性を演出できます。色合いも、夏の淡いトーンから、紅葉を思わせる朱色や栗色、深緑などに変えていくと、秋の茶席にふさわしい雰囲気が漂います。

茶道は「控えめなおしゃれ」を楽しむ場。派手すぎず、でもさりげなく季節を取り入れる――そのバランスを探ることこそが、着物の醍醐味と言えるでしょう。

高級訪問着 正絹[絞りと花染め・大㐂百花]

NHKの大河に衣装提供をしている 青柳 謹製 の品です。それぞれの技術に逸脱した方々が伝統を受け継ぎ、情熱をもって自然の息吹を積み重ね一枚のきものに仕上げました。紋意匠に様々な技法の絞りを巧みに使い描いた柄は、さすがとしか言いようのないお品です。染と絞りと手描きと箔と刺繍の技をご堪能下さいませ。

7. まとめ ― 季節を感じながら少しずつ

夏から単衣への移ろいは、着物にとって最も表情豊かな時期のひとつです。涼やかな夏の素材から、しっとりとした単衣の生地へ。帯や小物の色合わせを工夫するだけで、季節を感じるコーディネートが完成します。

お茶会に参加することは、着物に親しむ大きなきっかけになります。最初は気軽なお茶会から始め、少しずつ装いの幅を広げていくことで、茶道と着物の両方を長く楽しむことができます。

「着物は特別な日だけのもの」ではなく、日常の延長として気軽に纏えるもの。単衣の季節は、その第一歩を踏み出すのに最適なタイミングです。ぜひ、自分らしい一着と帯を見つけて、この秋のお茶会に臨んでみてください。

※お抹茶をお客様にお出しした時のお話

インバウンドの関係でいつも買っているお茶屋さんでお抹茶がすぐ手に入らないと

お聞きしました。

事実かどうか?むらたやのお抹茶がなくなりましたら尋ねてお聞きしてみようかと思います。いつも買っているお茶名は京昔。お濃い用ですがそれをお薄にして飲んでます。美味しいです。