投稿日:

先日、「これいいなぁ~」と思う小紋を仕入れました。

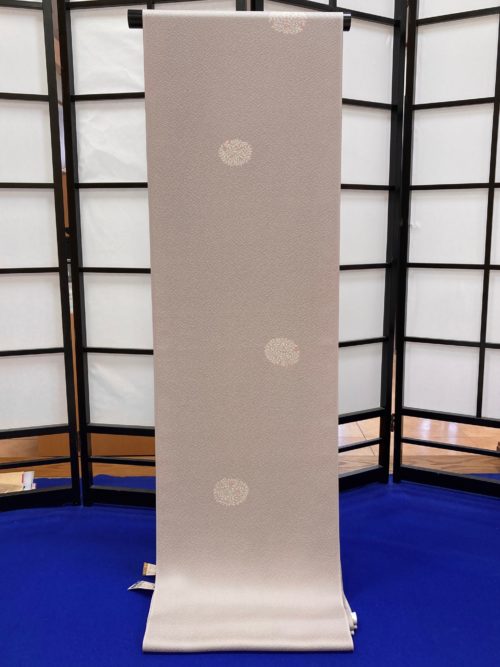

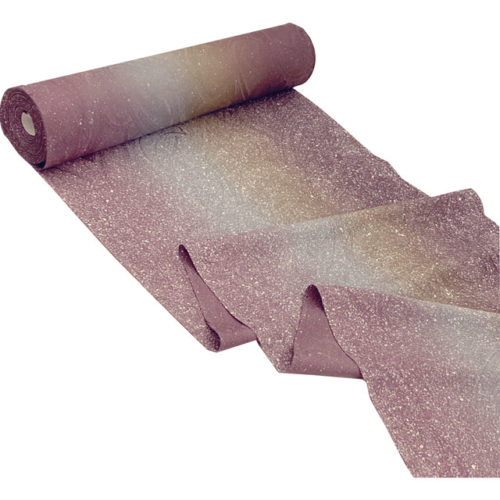

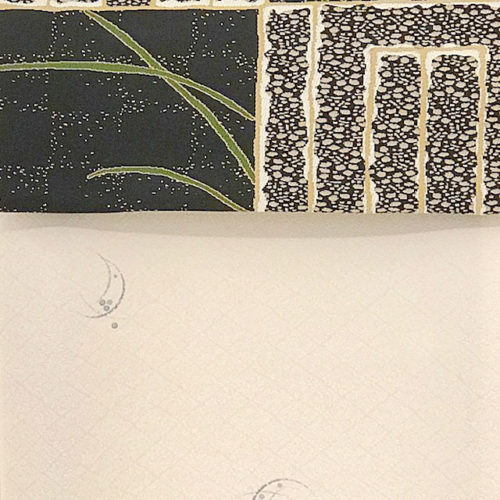

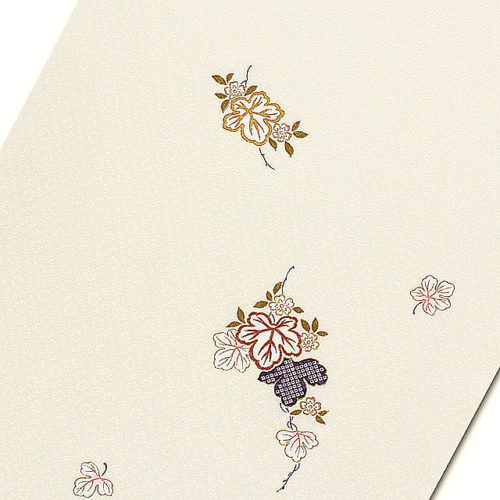

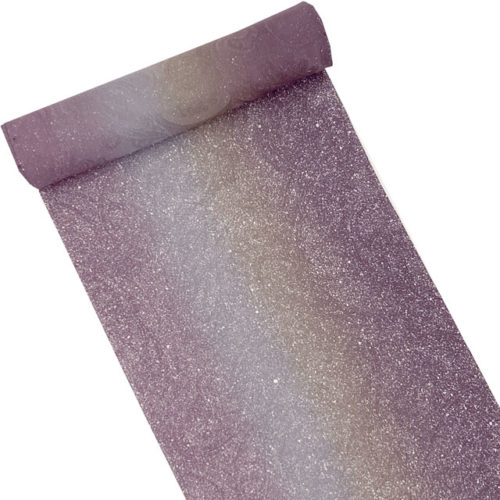

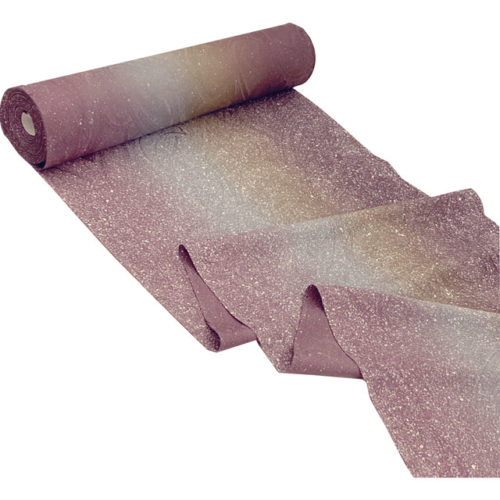

ろうけつ染め小紋(正絹)[ろうけつ吹雪染]

ペーズリーの地紋の紋意匠の生地。蝋を吹雪加工で全体を和らげ上品に

仕上げています。気軽にお茶席や会食などにお召いただけるお品となっています。

お色は、四色。京紫色、葡萄染(えびぞめ)、白菫色、山吹茶等の近寄ったお色

これからのお茶会でお手伝いやお稽古、普段のお着物生活でお召いただいても

おしゃれで粋になります。

合わせる帯は名古屋帯。

お薦めは、こちらです。

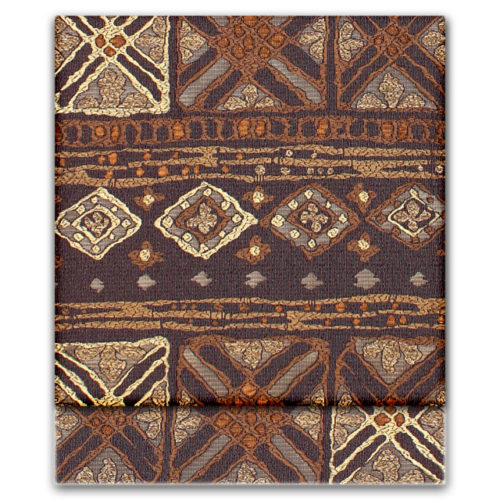

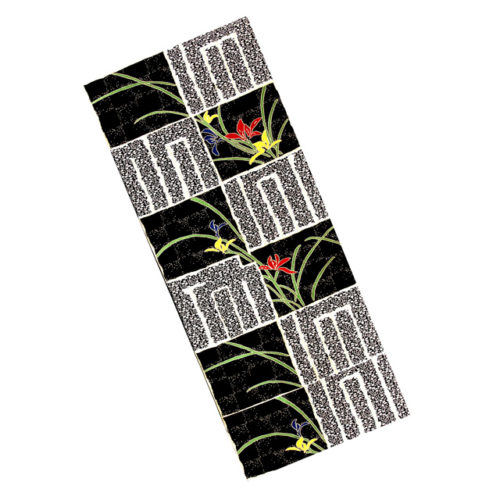

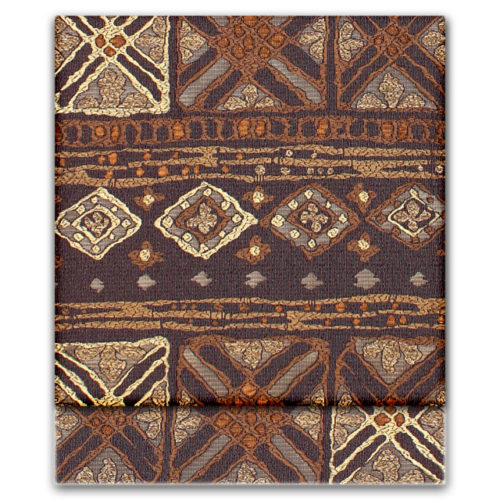

【染帯・市松柄】

【名古屋帯/濵ちりめん染帯・お太鼓柄】

上品な染帯です。普段から気軽におしゃれに結んでください。

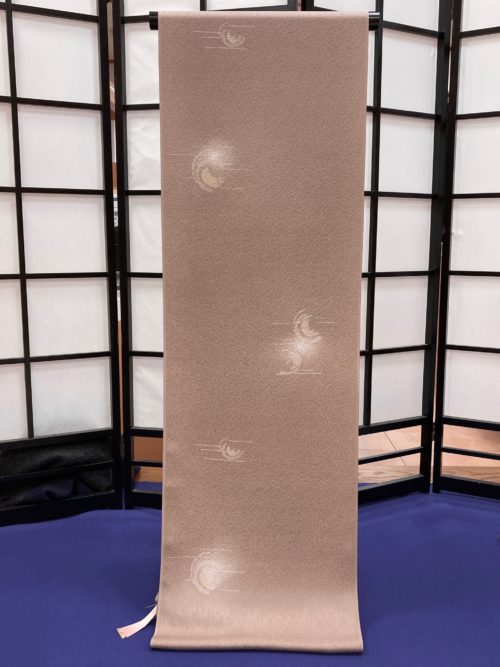

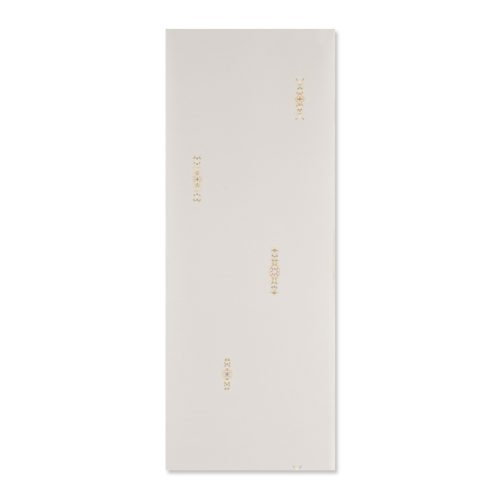

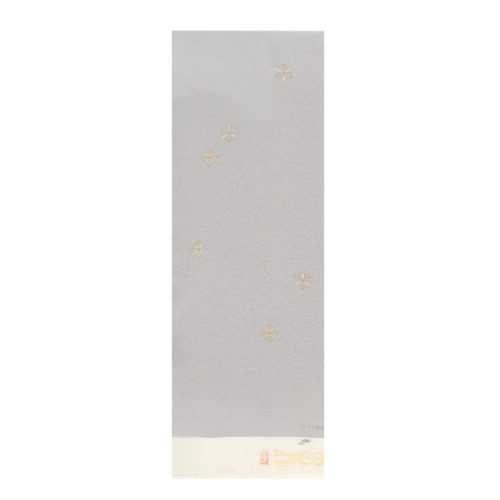

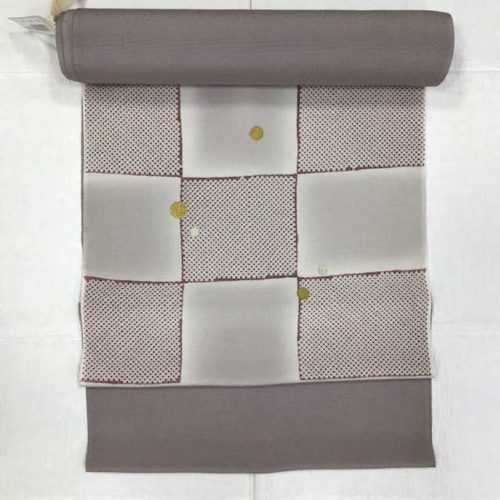

九寸名古屋帯(正絹)【小森織物謹製】

こちらは、掛け軸のような名古屋帯です。シンプルに帯のお太鼓の部分にだけ

柄がございます。シンプルすぎて逆に難しいかとも思われがちですが、合わせ

る着物は、小紋でいろいろな柄があっても華やかすぎないタイプでしたら合わ

せ易いかと思います。上のろうけつ染めの小紋あたりでもしっくりくるのでは

ないでしょうか。

出す位置で後ろからの雰囲気が変わります。

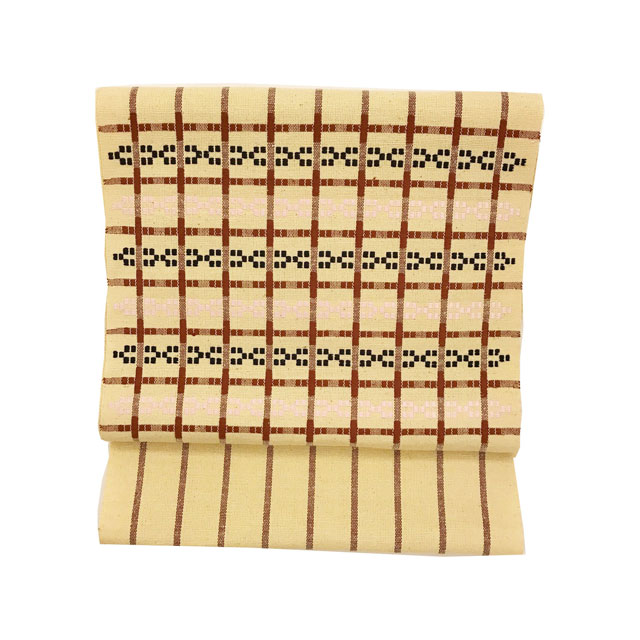

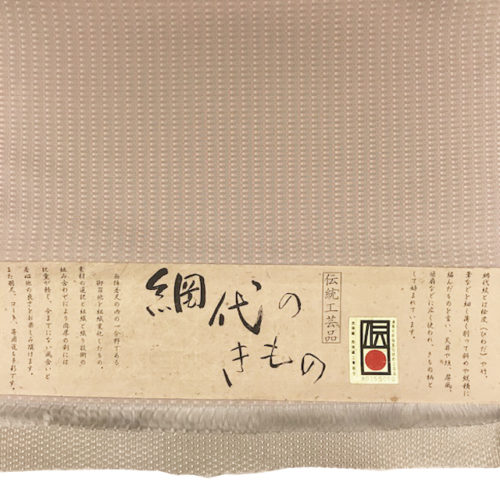

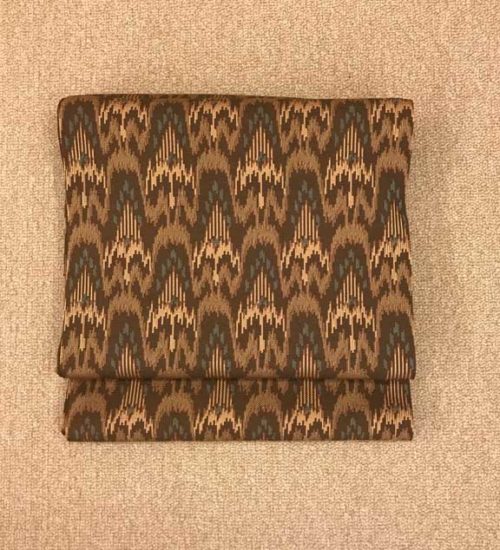

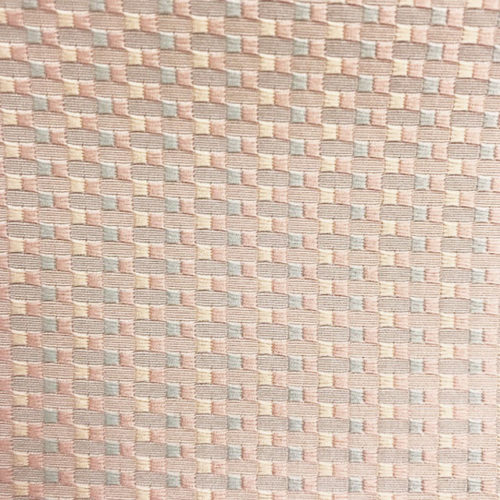

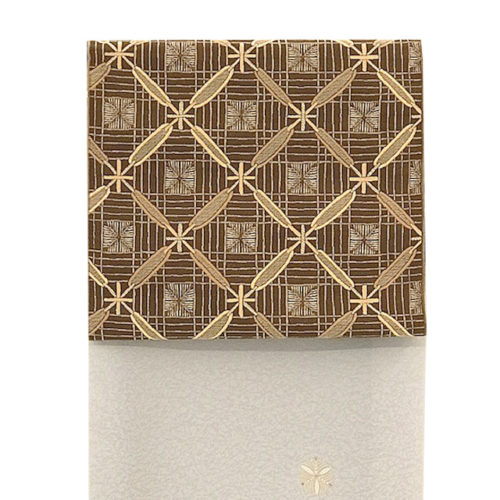

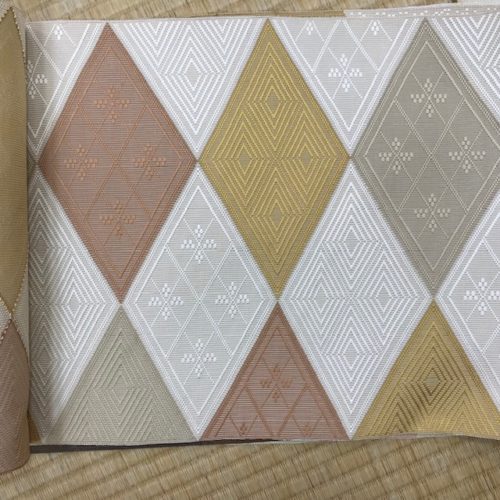

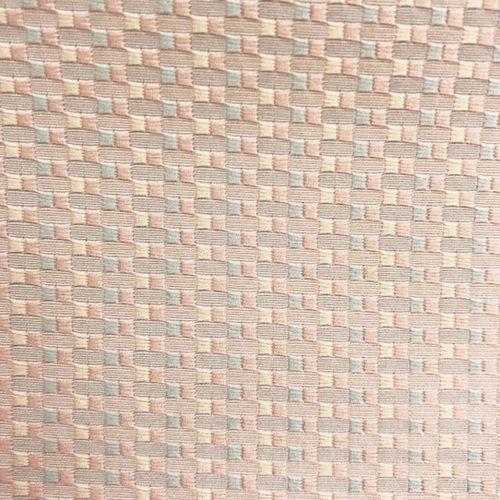

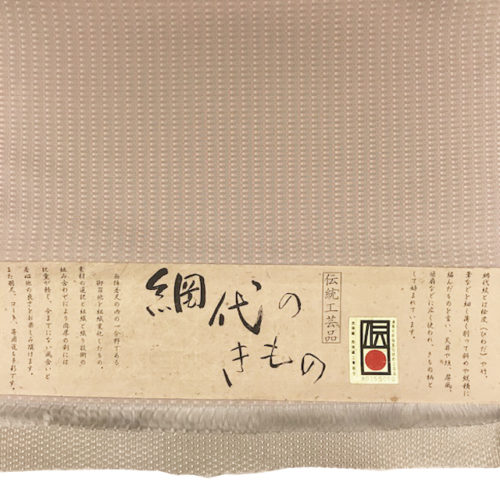

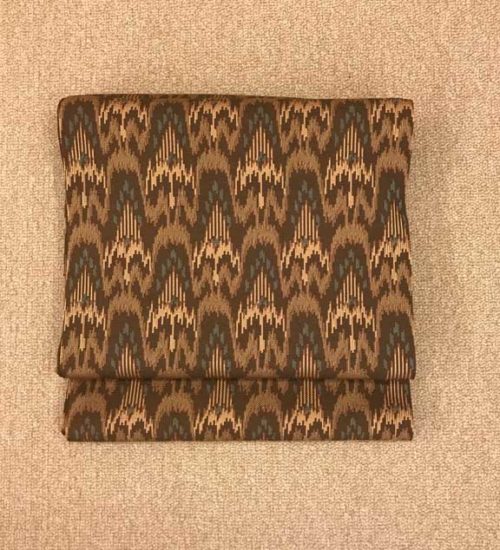

網代のきもの(伝統工芸品)西陣着尺、お召地を組織化した反物

網代紋とは桧皮(ひわだ)や竹、葦などを細く薄く削って斜めや縦横に

編んだものを言い、天井や垣、屏風、団扇などに広く使われ、きものの

柄として好まれています。西陣着尺の内の一分野であるお召地を組織化

したもの。

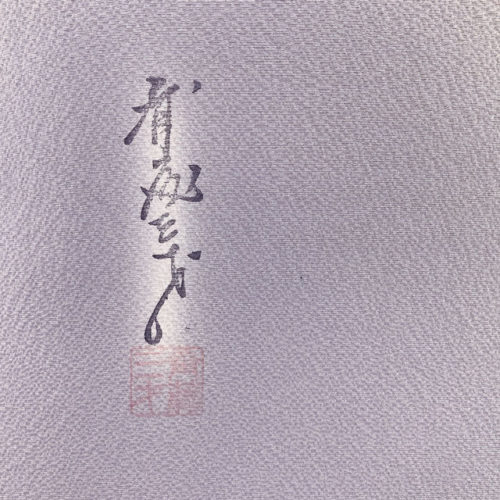

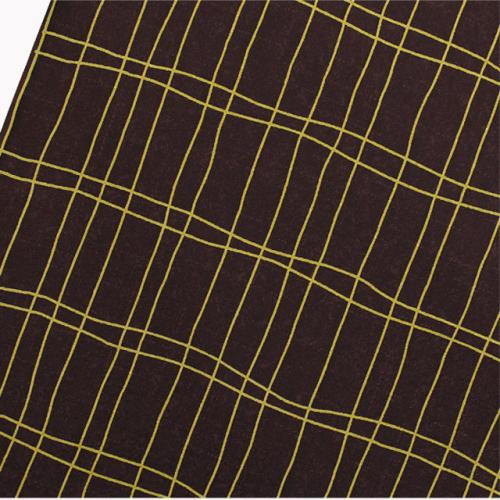

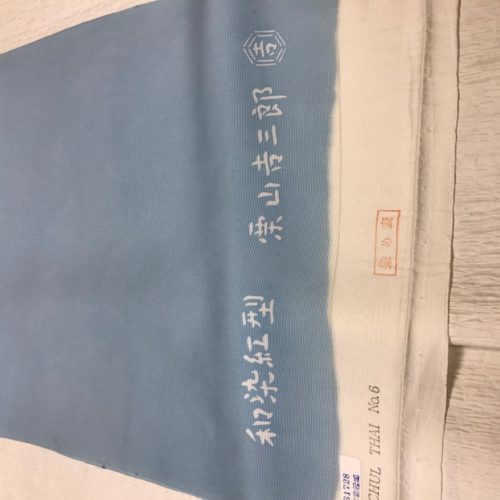

特選塩瀬 和染紅型 栗山吉三郎の染帯

有名な「染の北川」が生み出した生地を使用。

(和木沢絹や松岡姫。そこから7年かけて出来上がったゴールドシルクを経

てさらなる白さとやわらかさを追求して生み出す。)

今回使われている生地がこちら≪CHUL THAI No.6≫の白生地です。

その生地に沖縄の紅型に魅せられた栗山吉三郎氏が、沖縄の色彩豊かで美し

い紅型染と日本のしっとりとした深みのある伝統色がをかけ合わせ素敵な

染帯に染め上げました。

同系色ですがこちらの帯を合わせると上品になり素敵になると思います。

たれの部分が無地の場合と柄の場合どちらでも大丈夫です。

しかし、メーカーお薦めは無地のようです。そして何より、柄の部分をたれ

にすると表の長さが多少短くなると思います。(たれの部分だけ裏に回るので)

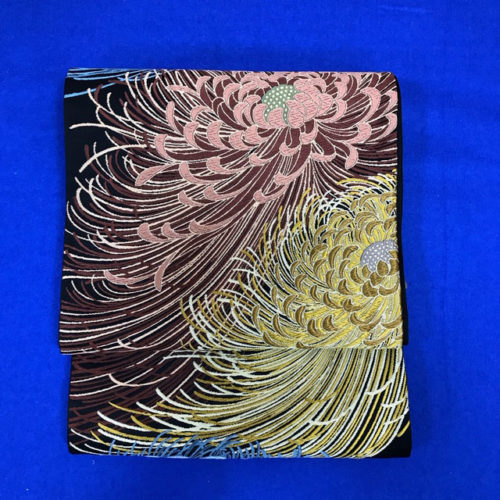

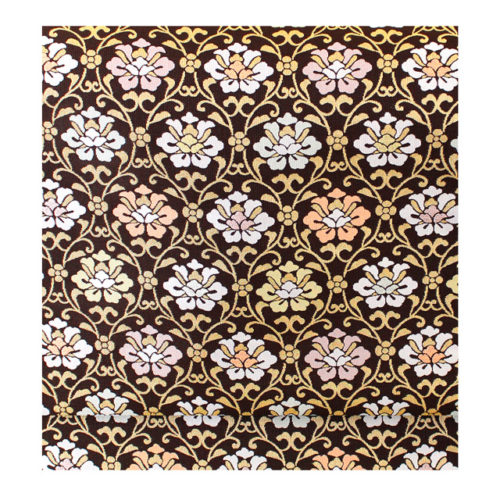

西陣織九寸名古屋帯【木原織物 謹製】「唐華・六通」

こんな感じであわされてもメリハリがあり良いと思います。

これから、師走、年が明け初釜となります。そうなると少しは落ち着いた感じの

きものもあれば重宝します。

そんな時、こちらはいかがですか?

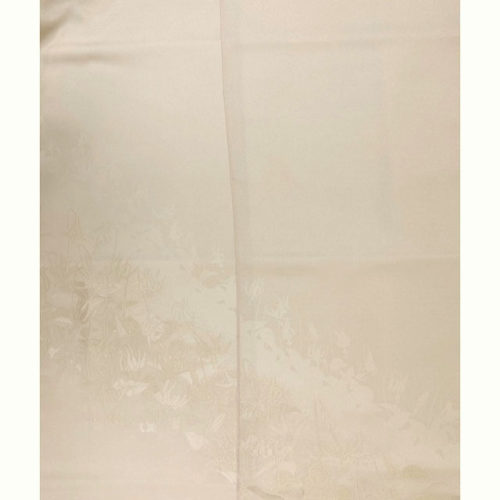

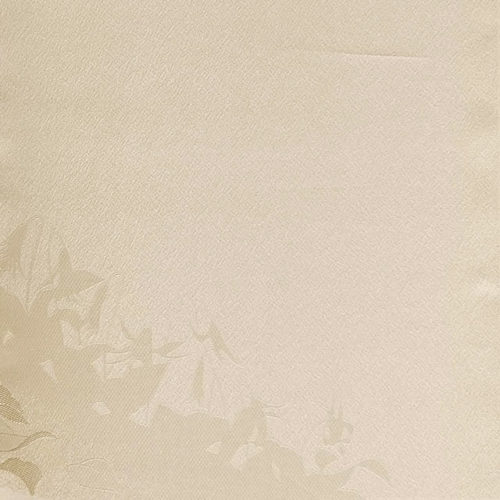

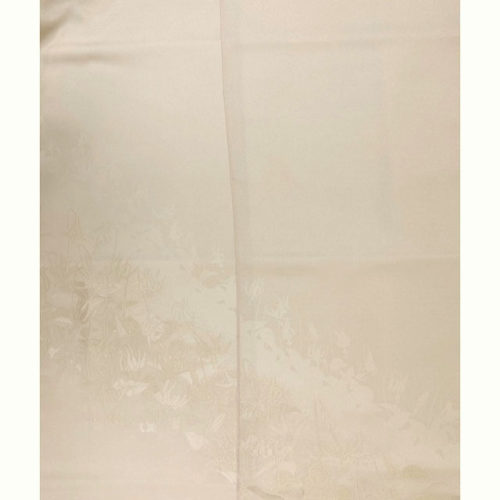

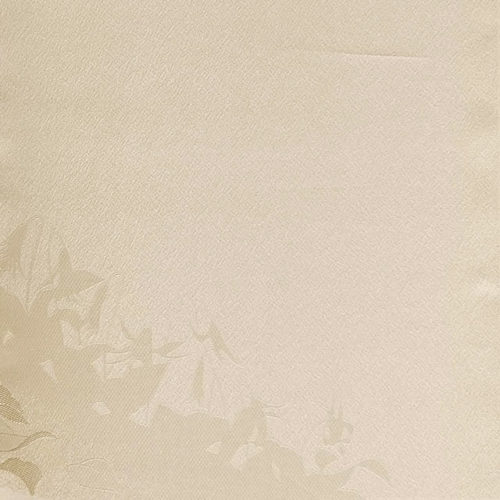

こちらは、無地付下げです。

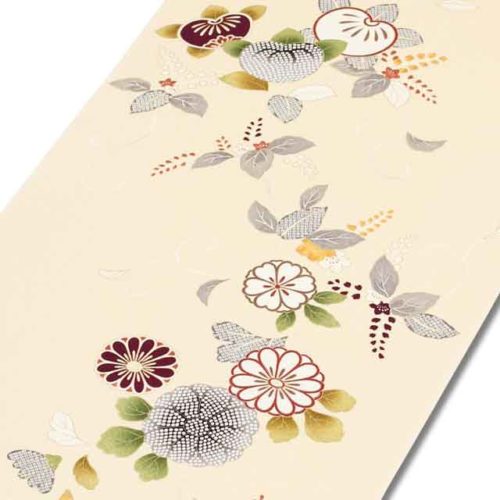

特選無地付下げ [鎌倉友禅作家/坂井教人・八掛付き]

上前の地紋の柄です(かたくり)

上前と衽の地紋の柄合わせです

後身頃の裾の地紋の柄合わせ

下前の裾の地紋の柄

お袖の地紋の柄(右の後ろと左の前にある)

八掛の柄

このように、裾とお袖に地紋があり八掛付きの無地です。地紋の付き方は

付下げ調です。

衿元は無地ですっきりとしています。

ベージュ系ですので帯は合わせやすいお色と言えます。

私がお勧めするならば、

袋帯でこちらです。

正統派でいくなら

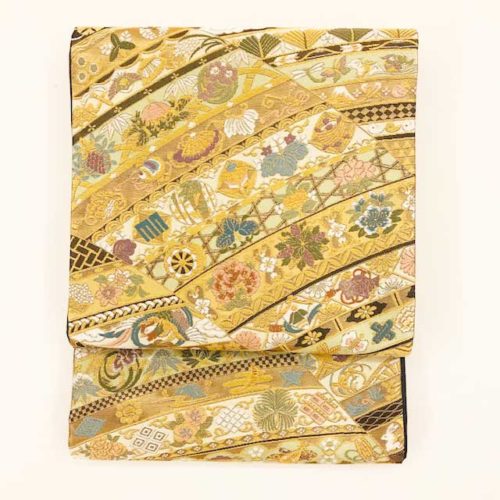

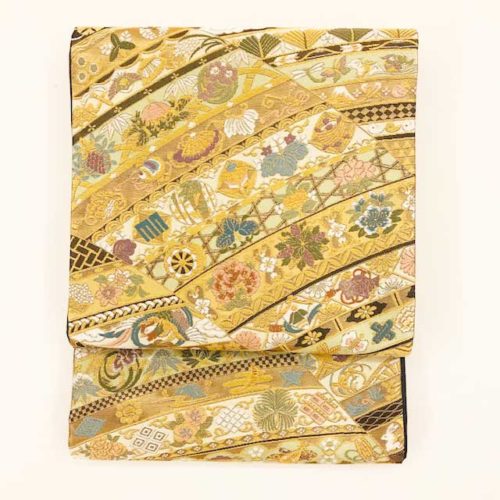

特選西陣織袋帯【京藝謹製】「謹上之帯令和・百の吉祥文様尽くし」

どちらのタイプでも楽しめる帯です。

お若い時は上の柄で、65を超えたら下の帯の柄にされるようにプレスなどの

クリーニングをされたらいかがですか一本で二度楽しめる一生の帯です。

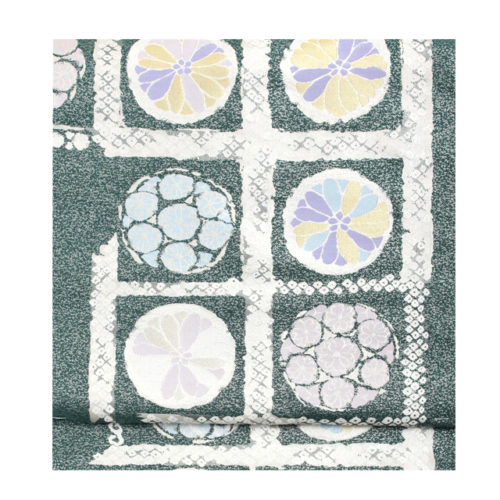

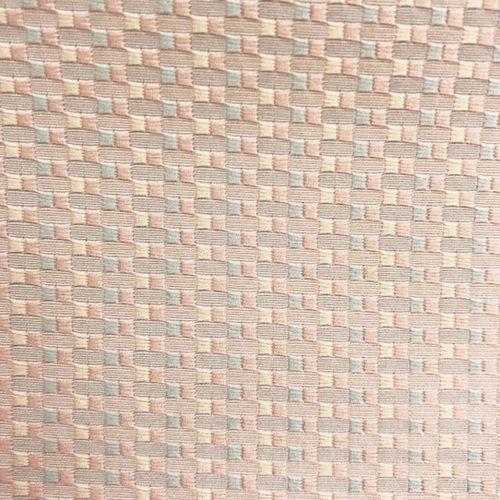

特選正絹西陣織袋帯 【大庄謹製】 灰紫色・モザイク文様

文様は幾何学模様でですので季節は関係なく結ぶことができます。お色は秋から

冬にかけて、また着物が淡いお色ですとメリハリを利かせるに十分な素敵なお色

です。

正絹西陣織袋帯 【洛陽織物 謹製】 「輪(リン)・粋の極み」

お茶席には大変重宝する帯です。

白地にグレーでおめでたい松竹梅をお洒落に粋に変形させて施して

ございます。真っ白ではなく少しグレーが入った多少光沢のある帯です。

お茶席には最適な帯です。

しゃれ袋で気軽におしゃれにお召しになられたい方には

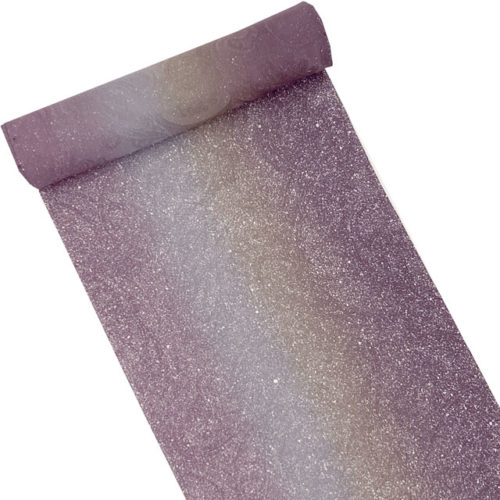

正絹西陣織袋帯 【秦生織物 謹製】全通

しなやかでありながらハリがあり軽い帯地は、能装束の上衣の水衣の

ようにふんわりとした風合いです。

特選西陣織袋帯【織悦謹製】「ルーマニア立菱縞文、有悦織」

特選西陣織袋帯【織悦謹製】「名物裂有悦織、太子間道柄」

こちらのタイプは紬のような洒落ものにも素敵に結べますが、たれものの

着物にも合わせられる重宝する帯です。控えめなお茶席や普段のお着物に

おしゃれにされたい時にどうぞ。紬のお着物でお食事会などとか(#^.^#)

特選西陣織八寸名古屋帯【安藤謹製】「紅型の雲取り模様・織成なごや」

なごや帯ですが、織成(しょくせい)とという綴織の一つの織ですので

格があり、無地に結ばれて大丈夫な帯です。こちら重宝する帯です。

八寸ですのでかがるだけですので軽く結びやすく締まりもいい。

無地や小紋、紬などにも結ぶことができ重宝します。

是非ご覧ください

お問い合わせはこちらから