今年の浴衣の売れ行きは、前年度より上回り私共の地域でも

「浴衣を誂えてみようかしら。」と思われている方も増えてきました。

今までは、お仕立て上がりの「ぶら下がり浴衣」が主に出ていて

なかなか、反物から誂えるという方は減っている現象でした。

ただ、今年の夏は半端なく暑いですので、逆に夏の着物が出にくい状態です。

だからこそ、“きものむらたや”はお仕立て付きで尚且つ30%offという

「暑いけど何か良いものはないかしら」とむらたやのサイトに訪れて頂いた方

に喜んで頂こうとセールを致しております。

暑い時や災害のあった時期などは買い物をしようかなという気にはなれません。

それでも必要な時はお探しいただいて“きものむらたや”のサイトにたどり着いた

方は喜んでお買い求めいただいております。

有難うございます。

本来なら夏は夏のものが売れるのでしょう。しかし、夏だからこそ

秋にかけての単衣や袷そしてそれに伴う袋帯や名古屋帯がお安くなって

いるのです。

最近、「その時期のものでないとおかしいでしょ・・・」と良くお分かりに

なられています。

でも、偶に良く分からない場合もあり 『これは、いつ着るの?』とか

『こんな時は何を着るの?なにを合わせたらいいの?』と聞かれることが

増えました。

お茶などのお稽古事をされている方はよくご存じですが、あいまいな所も

偶にあるようです。それだけ皆様興味をお持ちになり、着てみたいという

気持ちの表れではないでしょうか。確かに今は暑く着物を着る気にはなら

ない方も多いと思いますが、それでも秋のお茶会を楽しみにされている方

などは、「何を着て行こうか。どの程度の着物ならいいのか。」をリサーチ

して楽しみにされていらっしゃいます。

そんな方に少しでもお手伝いが出来ればうれしく思います。

今 “きものむらたや”がお薦めの袋帯をご紹介します。

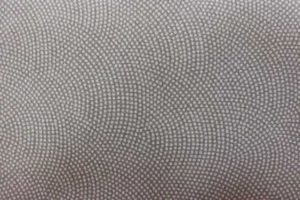

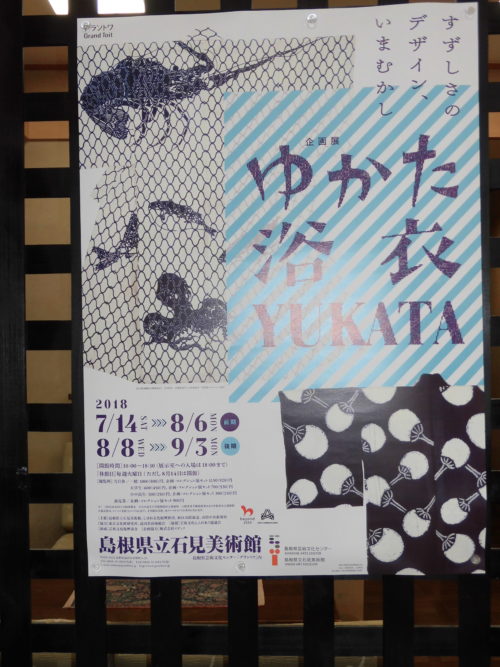

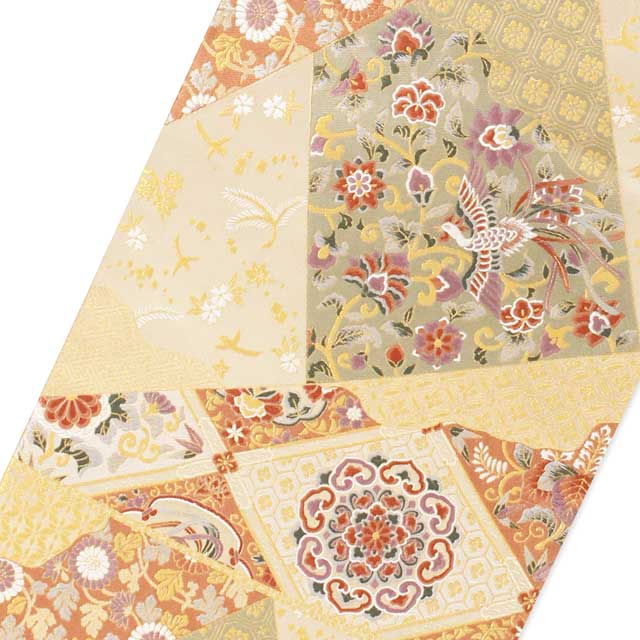

染匠 市川純一郎作【染匠 いち川謹製】「網野織・裏地も純一郎オリジナル」

お茶席やお稽古事、観劇などに是非どうぞ。

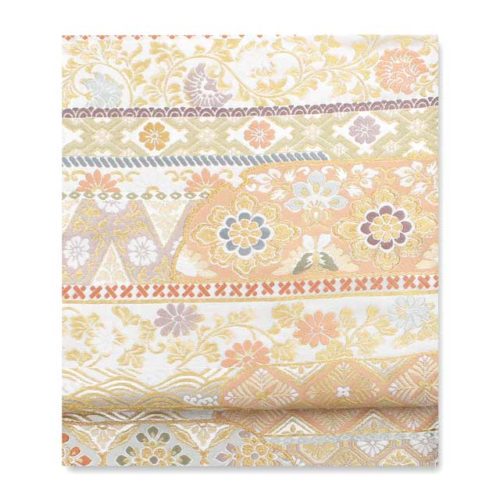

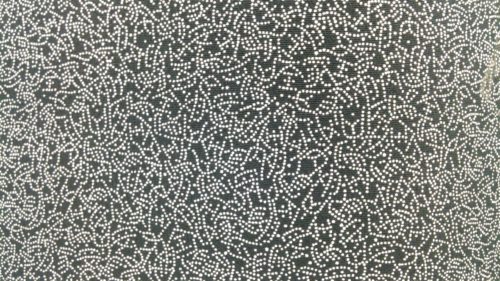

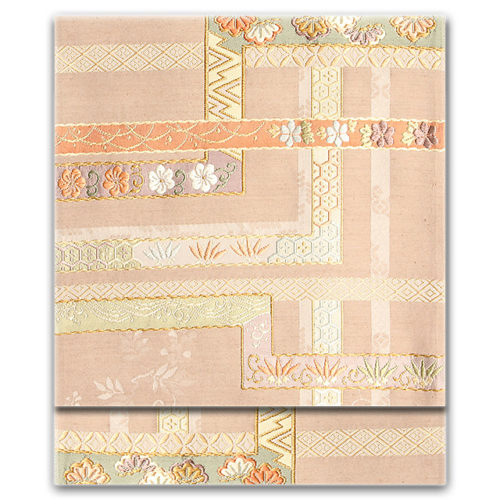

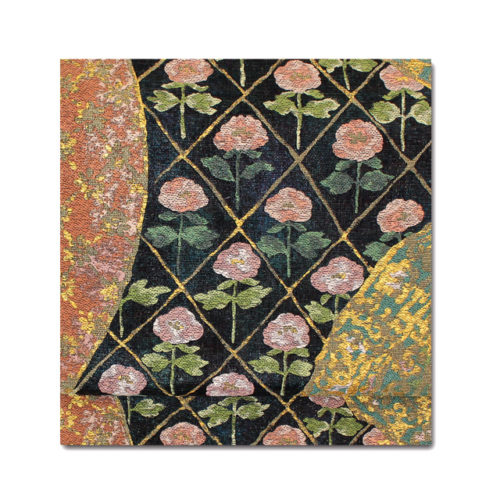

特選西陣織袋帯【藤原織物謹製】「錦繍平安段文」結婚式やお茶席で

訪問着や付け下げに合わせてお召ください。黒留や色留にもお締め頂けます。

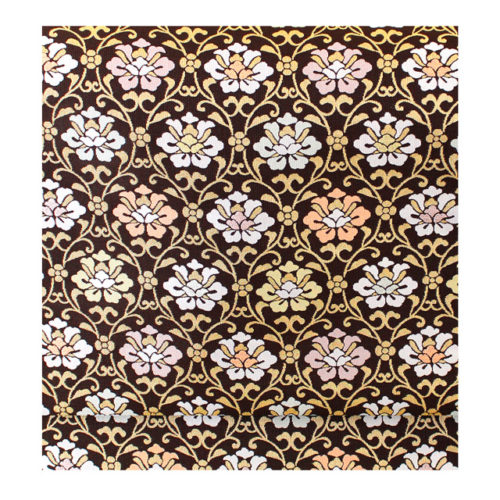

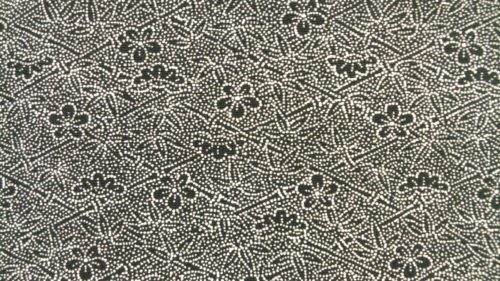

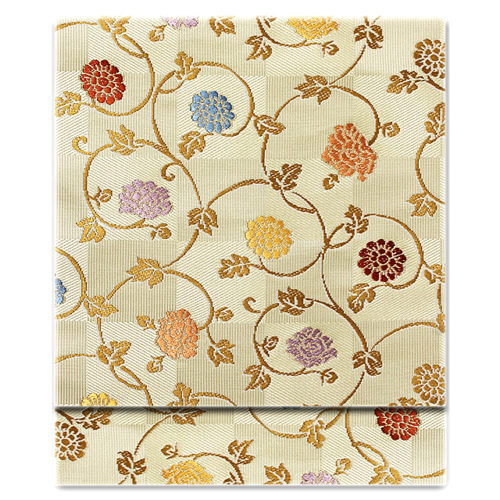

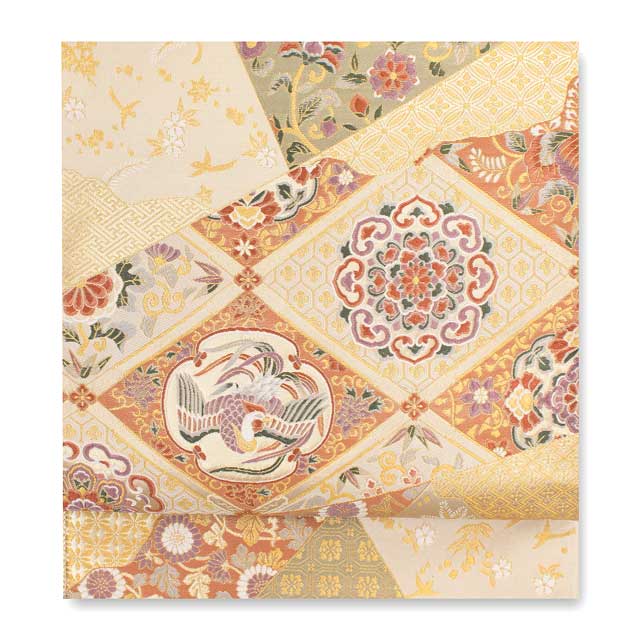

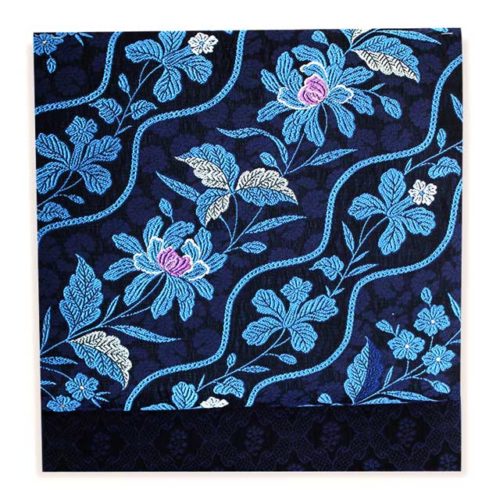

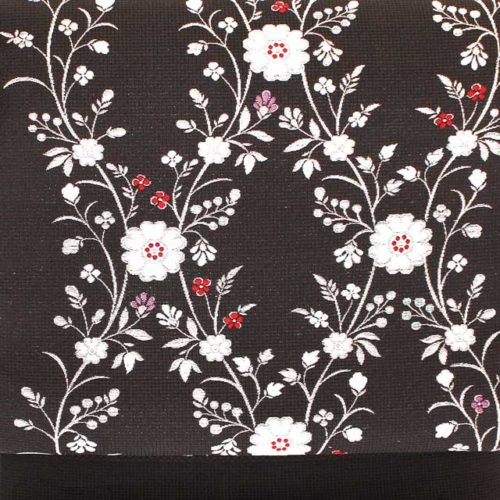

特選西陣織袋帯 奥田小由女の世界【となみ織物謹製】「綾羅織織」

特選西陣織袋帯 奥田小由女の世界【となみ織物謹製】「綾羅織織」

お茶席や観劇にどうぞ

7月31以降は、きものむらたやのこちらよりご覧ください。

奥田小由女の世界 となみ織物の袋帯

藤原織物謹製の袋帯

きものむらたや

TEL 0856-22-0095 (代表)

TEL 0856-22-0098 (ネット専用)

商品に関するお問い合わせは 、こちらまで