夏の猛暑が続いておりますが、暦のうえでは立秋を過ぎ、少しずつ秋の気配が

感じられる頃となってまいりました。とはいえ、9月初旬はまだまだ暑さが残

りますので、装いには悩ましい時期かもしれません。

そんな中、お茶をたしなまれる方にとっては「単衣」の季節がやってまいります。単衣(ひとえ)は、裏地のない仕立ての着物で、盛夏を終えた9月から本格的な

袷の季節である10月へとつなぐ、いわば「季節の橋渡し役」です。この時期は、

涼感を意識しながらも秋らしさを少しずつ取り入れる――そんなバランスが大切

になってきます。

9月には、お茶席にふさわしい行事や季節の風物詩も多く、着物でのお出かけに

ぴったりの時期でもあります。今回は、そんな秋のはじまりに寄り添う行事である「重陽の節句」「秋の七草」「お月見」に触れながら、単衣のお着物と帯のおすすめをご紹介いたします。

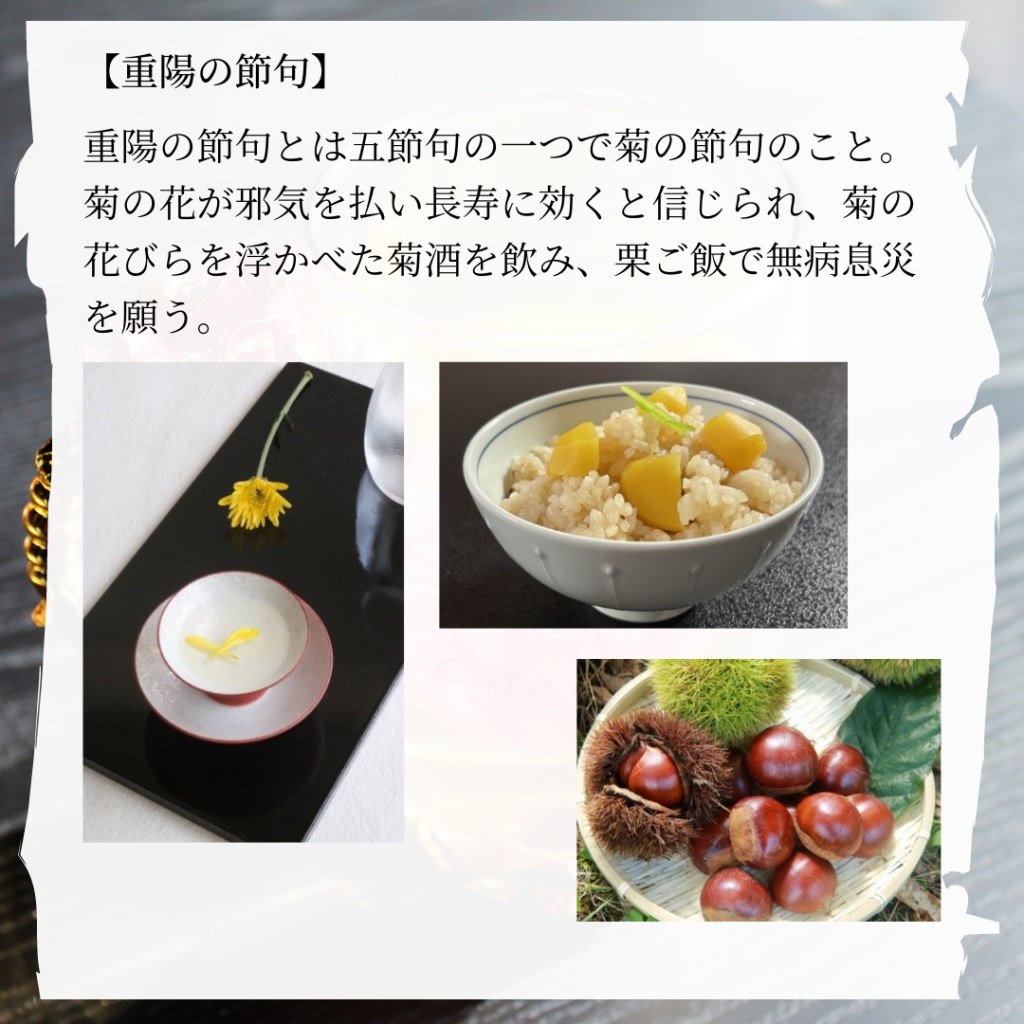

【重陽の節句】〜長寿を願う菊の節句〜

五節句のひとつである「重陽の節句(ちょうようのせっく)」は、9月9日に行われる行事で、「菊の節句」とも呼ばれています。古来中国では、陽数(奇数)の最大である「九」が重なるこの日は、たいへんおめでたいとされ、菊を浮かべたお酒で無病息災や長寿を願いました。

茶道においてもこの日にちなんだ趣向のお茶会が催されることがあり、床の間に菊の花を飾ったり、菊尽くしの茶道具や主菓子が登場することもございます。

このような趣向に合わせた装いとしては、菊柄や秋草を描いた小紋や付け下げがおすすめです。あからさまな模様よりも、さりげなく秋を忍ばせた染め柄が、茶席にはふさわしく感じられます。

たとえば、淡い藤色に白菊が舞う付け下げや、薄鼠に菊唐草を散らした小紋など。単衣仕立てであれば、見た目も着心地も涼やかで、晩夏から初秋への季節感を美しく表現できます。

帯は、銀糸を織り込んだ名古屋帯や、すっきりとした袋帯が好相性。お太鼓柄に菊や秋草が配されているものなどをお選びになると、より一層趣が引き立ちます。

単衣の小紋に唐華模様の飛び柄で上の帯を合わせると上品にもなり粋にも

なると思います。こちらですと春先にも着用できますので結構重宝するか

と思います。

金の縁取りに白色の古典文様の柄を飛び柄として品良く配置しています。

地色はまさに品格を感じさせる淡いクリーム色。都会的なセンスあふれる

高級小紋です。

お茶席には好まれるグレーです。

紋意匠生地にプラチナ箔使用で松文を品良く飛び柄にあしらっています。

柄の雰囲気は、まさにお茶席向きと言えます。色と柄を使い過ぎず上品に

仕上げている様は、お茶席だけでなく普段のおしゃれにお召いただける帯

合わせが楽しくなる小紋です。着る方の年代層の幅も広く、まさにお薦め

のお品です。

【秋の七草】〜目で楽しむ、秋の草花〜

秋の七草とは、万葉集で山上憶良が詠んだ七つの草花のこと。

萩の花 尾花 葛花 瞿麦の花 女郎花 また藤袴 朝貌の花

これら七草は、春の七草のように食用ではなく、「見て楽しむ」もの。古来、日本人が自然を愛で、季節を感じる心を大切にしてきたことがよく表れています。

秋の七草は、着物や帯の柄としても非常に人気があります。特に、萩・女郎花・藤袴などが織り出された名古屋帯や、秋草模様の紋意匠生地を使った染め小紋などは、お茶会にも最適です。

柄行きが繊細なものをお選びいただくと、見る人の心にもそっと秋を届けてくれるような、やさしい装いが叶います。

単衣でお召しになる場合には、落ち着いた色調を基調に、草花の柄で季節を演出しましょう。地紋が控えめな紋意匠の生地は、茶席にぴったり。透け感がなくとも、色味やモチーフによって涼しさや清々しさを演出することができます。

正絹小紋 京染め[紋意匠に葡萄唐草文様]

紋意匠生地に葡萄唐草文様をバランスよく描き上品に仕上げました。

葡萄の葉を染め疋田(絞りの模様を染色で表現したもの)で描いたり、

縁取りに金を使って柄を目立たせて全体に流れのある柄ゆきにしてご

ざいます。

淡いお色どうしを合わせてちょっと濃い帯締めや帯揚げで全体を締めると

雰囲気も違っていい感じになります。

正絹小紋[紋意匠に飛び柄桐竹鳳凰紋・寿光織]

寿光織の紋意匠生地にとび柄小紋をあしらっています。

柄の雰囲気は、お茶席向きで暖色系で明るく感じさせるお色です。

着る方を若々しくお見せできる素敵なお色です。

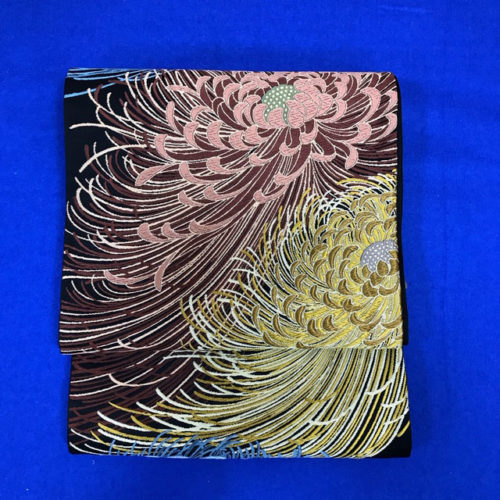

西陣織袋帯【大光織物謹製】

しなやかに織り上げられたブルーグレーをベースにした帯地です。透け感

のある薄い織り地ですのでスリーシーズン用にとメーカーさんが作られた

帯です。できれば盛夏を外した3月終わりから4月~7月始め、9月~11月

ごろ。気候を考えて結んで頂きたい商品です。

西陣織袋帯【ふくい謹製】「雪輪の柄・六通」

お茶をされる方にも絶大な人気を誇る「名門ふくい」の袋帯です。しなやか

で、ハリ感のある帯地に、雪輪の柄を施しています。こちらの帯は、軽くて

どちらかというと単衣向きです。帯地が薄くて軽いのでこれからの季節には

ちょうど良いです。お色はこげ茶系枯茶色ですので淡いお色の着物と合わせ

るとメリハリが効いて素敵になります。9月の単衣時期にも適しています。

【お月見】〜中秋の名月を楽しむ〜

旧暦の8月15日(新暦では9月中旬頃)は、「中秋の名月」として知られるお月見の行事がございます。古来より、月の美しさを愛でながら、秋の実りに感謝する文化が根づいており、すすきや月見団子を飾る風習が今でも続いています。

茶道の世界でも「名月の茶会」や「夜咄の茶事」など、月にちなんだ趣向の会が催されることがあります。そんなお茶席では、月や兎、芒(すすき)をあしらった意匠のお着物が大変趣深く、主客ともに季節を感じることができます。

例えば、紺地に銀色の月と芒を配した小紋や、白地に月兎を描いた付け下げなども秋ならではの装いです。帯には、金銀糸で月を表した織帯や、うさぎの文様を施した遊び心のある染め帯を合わせてみるのもおすすめです。

日が短くなり、夕方からの茶会も増える時期ですので、夜の雰囲気に映える少し艶のあるコーディネートも素敵です。

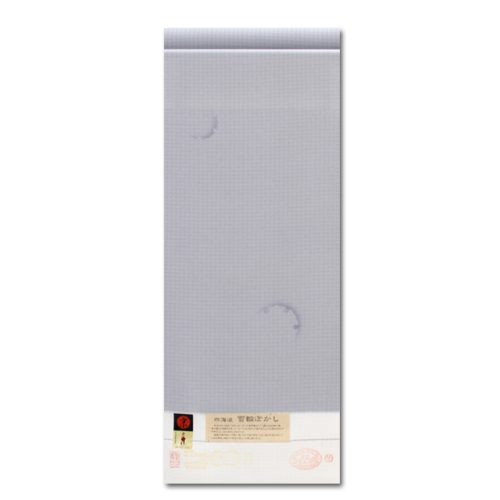

正絹小紋 京染め[四海波・雪輪ぼかし・グレー色]

四海波とは、祝儀用に謡う、謡曲「高砂」の一節に出てくる、日本を取り

巻く四つの海の波の通称で、国の内外が平和である事の願いを込めて模様

化したものです。 その中に「雪輪の模様」を手作業で柄付けをして、波が

天の方向に向いて、着姿の美しい高級小紋になりました。

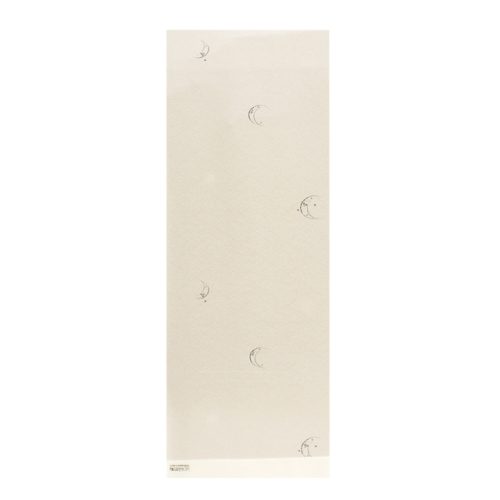

正絹小紋 京染め[紋意匠に月象紋のとび柄]

紋意匠に三日月の月象紋をとび柄で施した無地感の小紋です。ちょっと

したお茶のお稽古や気軽なお茶会などにお召しいただける着物です。

月(三日月)をモチーフにしていますので女性らしい優しい雰囲気に

なります。

月見でしたらウサギの柄の帯も良いですね

西陣織九寸名古屋帯 【佐々木染織謹製】「黒地に菱の中にウサギや菊」

さりげなく着こなすおしゃれな名古屋帯です。帯地の織も変わっていて

柄は、菱の中にウサギや菊といった秋の単衣から春先までずっと結べる

重宝するお品となっております。かわいらしさの中にも優しく粋な表情

を持っています。気軽に結んで、おしゃれを楽しんで頂ける帯です。

メリハリのある組み合わせができるお品です。

お月見の際には重宝するお品です。

【秋の単衣着物を選ぶポイント】

9月にふさわしい単衣の着物選びには、次のようなポイントを意識してみてください。

-

色味:淡いグレー、生成り、藤色、薄藍など、残暑を意識した清涼感のある色に、秋らしいポイントカラーを添えると◎。

-

素材:絹縮や柔らかもの(紋意匠・綸子)など、しなやかで肌に心地よい素材がおすすめ。

-

柄行き:秋草・菊・月・唐草など、秋の風物をさりげなく織り交ぜたもの。

-

帯合わせ:名古屋帯や洒落袋帯で、主張しすぎず、お着物の柄を引き立てる帯を。

9月のお茶会は、暑さが残る中にも秋の訪れを感じる繊細な季節です。その分、装いで季節感を表す楽しみもひとしおです。季節の行事に寄り添い、着物を通じて自然や文化と繋がる。(そんな時間を大切にされてみてはいかがでしょうか。)

きものむらたやでは、秋の単衣の時期にふさわしい正絹の小紋・付け下げ・名古屋帯など、多数ご用意しております。お茶会・お稽古・観劇など、さまざまなシーンに合わせたご提案も承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。