梅雨の雨音が心地よく響く季節となりました。皆さま、いかがお過ごし

でしょうか。

「きものむらたや」の女将でございます。

この時期は、湿度が高く蒸し暑さも感じられますが、きものの世界では

季節の変化を身に纏い、さりげなく楽しむ工夫が詰まっています。

本日は、「梅雨から夏にかけてのお着物選び」について、女将の目線で

ご紹介いたします。

梅雨時は、正絹のきものよりもお手入れしやすい洗える着物(ポリエステル素材)

がおすすめです。

きものむらたやでは、この季節に活躍する「東レシルック」の洗えるきもの

を取り扱っております。洗濯機で洗えるのが楽と評判です。

AIで着物の反物と絽綴れの帯を写真を見せて着せた感じを映像化して

貰いました。これは、近い感じにできていると思います。そのお品が

こちらです↓↓↓

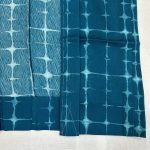

東レの絽の小紋(横絽)雨の日、雨が降りそうな時のおでかけや

お茶の水屋仕事にどうぞ

【品 質】

・生地 東レシルック

・夏のきもの 横絽の小紋

・色 白縹色(しろはなだ)

・生地幅 約38.0㎝

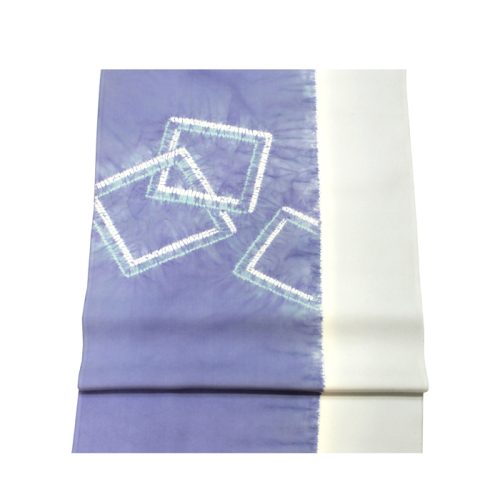

夏・八寸名古屋帯[絽綴れ お仕立て上がり]

【品 質】

・証紙無

・正絹

・お太鼓柄

・アイボリー

・幾何学文様

・生地幅 :約30.0㎝

また、雨の日には足元の汚れが気になるものです。そんな時は着物の丈を

やや短めに着付けたり、雨コートや草履カバーを合わせたりと、昔な

がらの知恵が役立ちます。

右はこはぜ付き 左はこはぜ無しです

最近のお茶をされている方はこはぜが無い方を好まれます。

その方が何でもテキパキとできるからでしょう。

【雨コート】

雨コートは一生で最低でも2度作ると言われていました。

若いころに一枚、ご年配になられてから一枚という感じです。時代も変わり

雨コートを着ることがなくなってきたのですから雨コートの生地を見なく

なったのももうなずきます。

「きものむらたや」にはサイトにすらお出ししておりませんが、もちろん

雨コートの生地はございます。

最近は雨コートより道行や道中着の方が多いかもしれません。

それはそれでオシャレです。

羽織も最近流行っているようで素晴らし箏と思います。

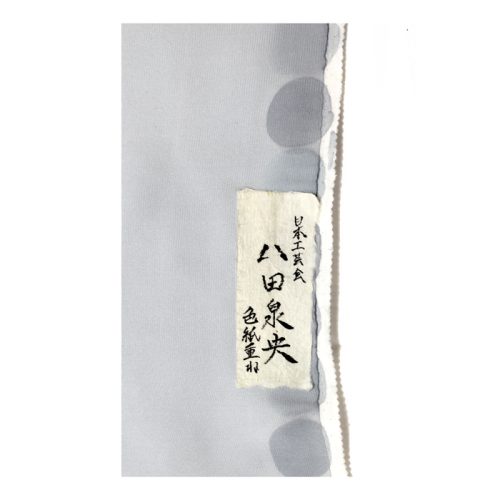

極上品質・未使用仕立て上がり 長羽織 正絹紋紗 変わり市松柄 塵除け

春・夏・秋のスリーシーズン対応 逸品

身丈 :肩より約112cm(2尺9寸5分)

裄 : 約 70cm(1尺8寸4分)

袖丈 : 約 48.5cm(1尺2寸8分)

肩幅 : 約 35cm(9寸2分)

袖幅 : 約 35cm(9寸2分)

前幅 : 約 24cm(6寸3分)

後幅 : 約 33cm(8寸7分)

袖付け: 約 23.5cm(6寸2分)

そもそもが大きくできています。お直し可能です。

秋や春の単衣のお着物の上に防寒用として、盛夏には、帯隠しや塵除け

として幅広くお役立ていただけます。

また、しっとりとした上質な手触りのふわっと軽やかな正絹生地ですの

で、 着心地も満足して頂けます。ただ一つミシン仕立てを除いては・・・・・

塵除けのコートにお勧め

ただし、雨を防止するなら雨コートが良いでしょう。

6月に入り、衣替えの季節を迎えると、裏地のない「単衣(ひとえ)」の

お着物が活躍していました。最近の気候では5月から単衣を着られても大丈夫

という場所もあったかと思います。

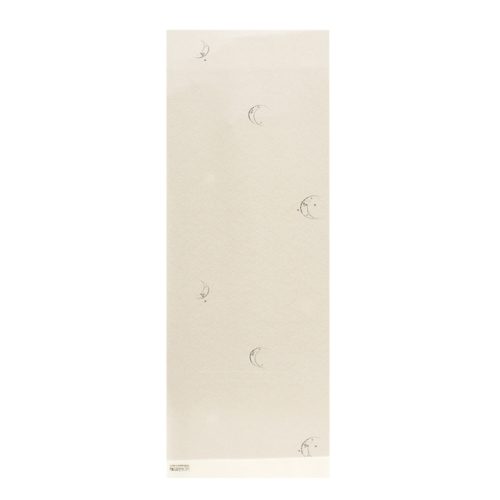

高級付け下げ [正絹未仕立て] お茶会や観劇、改まった場所に

趣味の会などにもどうぞ

真夏ほどの透け感はありませんが、軽やかで涼しげな印象を演出できます。

夏物でしたら

特におすすめなのは、五泉の横絽生地を使用した付け下げや、お茶席にも使える

落ち着いた付け下げです。

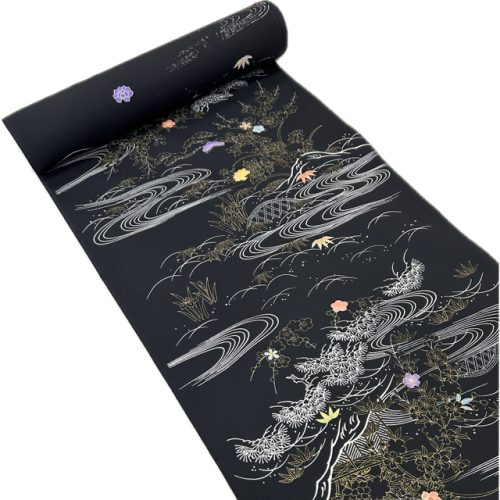

帯地は、ブルーグレー地に松や紅葉、波などを施しています。吹き寄せ

と名がありますが、絽の帯ゆえ松も松葉ではなく「松」本体を施して

ございます。上品に結ぶことができる一品です。正式なお茶席、夏の結

婚式などにも締めれます。

夏・特選西陣織袋帯【大光織物謹製】「華唐草文様・六通」お茶席・お出かけ

趣味の会にどうぞ。

アイボリー色の地が変わり織りで織られていて涼しさを感じさせます。

松・梅・桜・菊の模様化した図柄に垣根と波や七宝が施されています。

上品にまとまっていますので夏のお茶席、六月や九月のお茶席にも結ぶ

ことができます。単彩ですのでお召し物にも合わせていただきやすいで

す。きもの愛好家におすすめのおしゃれな帯です。

※帯は先取りですので夏物を9月に結ぶのはお茶の世界ではないのかも

しれませんがこの暑さです。着物を絽と言う訳にはいかないにしても

完璧な絽と分かりにくい帯ならば結ばれても大丈夫な気も致します。

もしくはスリーシーズン用の帯などを持ってくると宜しいかもしれません

「きものむらたや」では、京都イシハラ謹製の絽袋帯や、名古屋帯と夏の着物

とのコーディネート提案もしております。

「帯合わせが難しい…」というお声もよく頂戴しますが、透け感のバランスや涼しげな色合いを意識することで、より洗練された印象になります。

普段使いと改まったお席では全く違ってきます。

今日は普段使いやお稽古や気軽なお茶会でのお着物の合わせ方と

新しく入ったお勧めの夏帯のご紹介をさせて頂きます。

普段使いに綿麻の着物

夏・西陣織八寸名古屋帯【京都イシハラ謹製】「シンプルに縦に線」

オフホワイトの帯地に黒系の縦に筋模様という本当にシンプルの帯です。

八寸名古屋おびですので本来はかがりだけでいいのですが、何度か結ん

でいくとシナっとなり結びにくくなる可能性も出てくるかと思います。

その時は帯芯を入れられても良いですし、初めから帯芯を入れておかれて

も宜しいかも知れません。

半幅で気軽にというのも良いですね。

上の綿麻の着物とは合いませんが・・・・・・・・

東レの絽の無地の着物(横絽)雨の日、雨が降りそうな時のおでかけや

お茶の水屋仕事の時にどうぞ

東レの絽の小紋(横絽)雨の日、雨が降りそうな時のおでかけや

お茶の水屋仕事にどうぞ

帯はこちらはいかがでしょう

夏・西陣織九寸名古屋帯【丸勇謹製】「唐織・吉祥文様」夏のお茶事

夏・西陣織九寸名古屋帯【丸勇謹製】「唐織・吉祥文様」夏のお茶事

夏・西陣織九寸名古屋帯【丸勇謹製】「唐織・吉祥文様」夏のお茶事

「きものは季節を先取りするもの」とよく言われます。

まさにこの時期は、夏に向けたお仕立てやコーディネートのご相談が多く

なる時期です。

きものむらたやでは、お客様お一人おひとりの用途や好みに応じて、

単衣や夏着物のオーダー・お仕立て直しも承っております。

特に、以下のようなお客様に喜ばれております:

-

お茶席や同窓会用に「人と被らない一枚」が欲しい

-

毎年暑さで悩まされるので「涼しくて楽な着物」を探している

-

お母様の絽のきものを「自分サイズに仕立て直したい」

長く大切に着られるきものこそ、季節に応じた手入れと準備が必要です。

お仕立てには少しお時間をいただきますので、7月・8月のご予定に間に合うよう、ぜひ6月中のご相談をおすすめしております。

※帯よりお着物の方がお時間を頂きます。

サイズを教えて頂きそれを精査してからとなります。その間に「湯のし」や

加工が必要でしたら並行して行います。戻ってきましたらお仕立てを始めます。

お仕立てする者が大勢はおりません。地元の裁縫士の学校を出て資格を持った

方に縫って頂いております。ご安心くださいませ。

(一度きものむらたやで作られているお客様は寸法がございます)