着物の寸法はなぜ大切か

着物は「寸法」からはじまる

着物を美しく着こなすために、「生地」も「柄」も大切ですが、実は寸法

(サイズ)があってないと着心地が悪いというか見た目にどうかしらと思い始

めます。

いくら高価な反物であっても、体に合っていなければ着姿はどこかちぐはぐに

見えてしまいます。

現代では既製品やプレタ着物も増えましたが、やはり一人ひとりの体に合わせ

て仕立てた着物こそが、本来の着物の魅力を最大限に引き出します。

※プレタの襦袢は洗濯機で洗えて(半衿も外さずに)便利です。

正絹のお襦袢は裾さばきや着心地が良いとされています。

が洗濯機では洗えません。

どちらも一兆一旦です

正絹の着物には正絹のお襦袢がそぐうのは当たり前です。

ただ、度々着用される方は東レのプレタの長襦袢を愛用されています。半衿を付けたまま洗えるのが喜ばれています。それも洗濯機で。

お話を寸法に戻します。

特にお茶会や改まった場では、裾の長さ・おはしょり・袖の位置・衿元など、わずか1cmの違いが印象を左右します。

勿論、柄も大切ですが肩幅の長さが着物と襦袢と違っていたら着物と合っていないことになります。着物を作るにあたって三大重要性は

着物をきれいに着こなすには、①「身丈」②「裄」③「身幅」の3つの主要な寸法を自分に合わせることが大切です。

①肩より身丈

②裄 背中心から袖口まで

③身幅 前幅と後幅がございます

④衽幅 これは大抵4寸の方が多いです。ふくよかな方で4尺0寸1分(2分)

⑤袖丈 身長にもよりますが、一般的には1尺3寸の方が多いです。

(身長の高い方は1尺4寸にされる方も)

⑥袖付け 人によりますが 5寸5分か6寸の方が多いです。

⑦肩幅袖幅 肩幅と袖幅を足したものが裄となります。

後ろ幅と肩幅が1尺以上違うと仕立て屋さんは縫いにくく仕上がりが違います。

⑧衿下 褄下とも言います。衿先が腰紐にしっかりと沿っていると、

着崩れしにくくなります。腰紐の位置にもよるので衿下はその方の加減

がございます。

もしなければ規定通りお仕立てをいたします。

繰り越しが一番測るのが難しい部分です。

概ね5分から8分くらいのかたがおおいです

着物寸法の基本:なぜ「自分サイズ」が重要なのか

着物は、洋服のように伸縮性がありません。

そのため、身長・肩幅・腕の長さ・腰の位置などを正確に採寸し、体型に沿って仕立てることが求められます。

特に注意したい寸法は次の通りです:

-

身丈(みたけ):着物の全体の長さ。背の高さに合っていないと、おはしょりの量や裾のバランスが崩れます。

-

裄(ゆき):背中心から手首までの長さ。短いと手首が見え、長すぎると袖口がだらりと見えてしまいます。

-

袖丈(そでたけ):着物の印象を左右する部分。訪問着・小紋・付け下げなどによって適正丈が異なります。

-

前幅・後幅:腰回りの寸法。特にお茶席では着崩れしにくく、美しい腰回りを作る重要なポイントです。

寸法が合っている着物は、着る人をすっきりと見せ、自然と姿勢まで整います。

つまり、仕立ての精度が「着物の格」を決めるといっても過言ではありません。

仕立ての種類と、その違いを知る

仕立てには「手縫い仕立て」「ミシン仕立て」「ハイブリッド仕立て」があります。

それぞれに特徴がありますが、やはり高級反物や長く愛用したい着物には、熟練職人による手縫い仕立てがおすすめです。

-

手縫い仕立て:糸の柔軟性があり、体に沿いやすい。お直しや洗い張りにも強い。

-

ミシン仕立て:短期間で仕上がり、価格も抑えめ。プレタ着物などに多く用いられます。

-

ハイブリッド仕立て:主要部分を手縫い、その他をミシンで仕上げた合理的な仕立て。

着物は“解いて洗って縫い直す”ことができる衣服。

だからこそ、正しい寸法と丁寧な仕立てが、将来のメンテナンス性にも直結します。

きものむらたやは、手縫い仕立てです。

以前着物をミシンで縫われた方の直しを請け負ったとき糸を解くのに一苦労でした。また、一つ身も手縫いが基本なのですが、初めて見ましたミシンで縫った揚げを。解くのに一苦労でした。

島根の仕立て屋さんは平静14年から最低賃金が上がっていないといつも言われています。だからといって都会のようにはできませんが少しずつアップさせることを考えています。

もちろんお客さんにもそれをお伝えしつつ・・・・・

半衿一つ付けるのにアイロンを付け自宅の電気もつけ半衿の縫う位置めたらアイロンでアイロンであとをつけて綺麗に縫います。

さぁいくらお支払いすればいいでしょうか

あなたならおいくらお支払いいたしますか?

仕立て屋さんはかなり前から無理をしていたようです。(お直しは)

反省です。(手縫いだから時間もかかるんですよね)だから最近は解く手間は私どもが手伝っています。だからこそ大変さが分かりました。「解く手間もあるんだと」

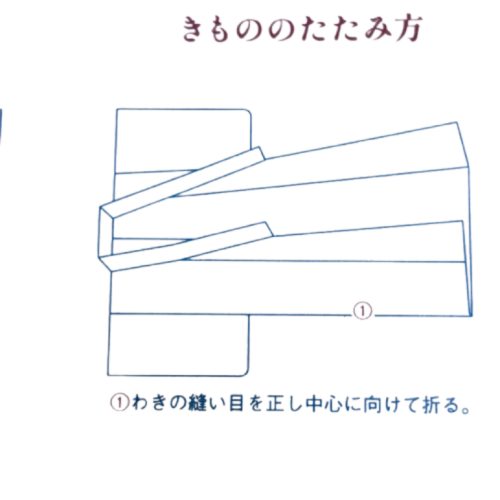

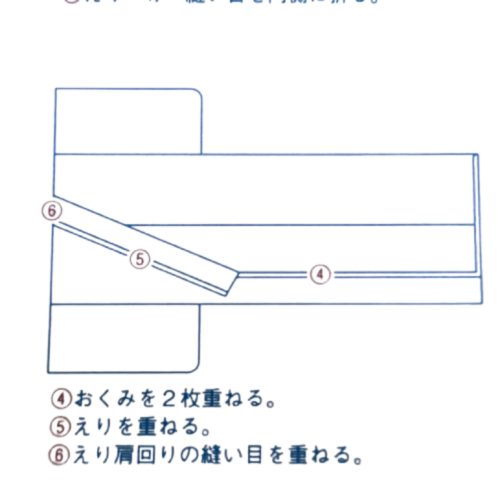

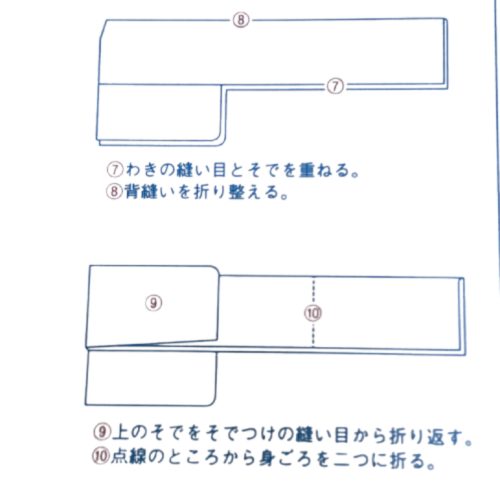

たたみ方の基本:型崩れを防ぐために

どんなに高価な着物でも、たたみ方が乱雑だとすぐに折り癖やしわがつきます。

正しいたたみ方を覚えることは、着物を長持ちさせる第一歩です。

-

着物を裏返しにして、袖を揃える

-

身頃を折りたたみ、衿先を整える

-

折り目通りに折っていくときちんとたためます。

初めは難しいですが、慣れれば大丈夫です。※着物を脱いだ後はハンガーにかけて風を通してシミが無いかを確認します。

風を通してシミもなければ裾を右に置きしわを伸ばすように畳みます。

シワができにくい方向に折り、上から軽く手のひらで空気を抜くように整えると、より美しく仕上がります。保管の際は「たとう紙」に包み、湿気の少ない場所へ。

季節ごとに風を通す「虫干し」も忘れずに行うのが理想です。がなかなか虫干し

までは昨今できません。

そこで私どもは着物に風を通すことだけでもとお勧めしております。

※一番いいのは虫干しですが、それが出来ないのですから、①箪笥から着物を出して並べて風を通す(たとう紙を開いて)②次は箪笥の中のままで良いので引き出しを開けて風を通す。できれば扇風機をタイマーを掛けて箪笥の中の空気を換える。

③それもできなかったらせめて引き出しを開けっぱなしにしておく。(ただしカラっとした天気の時に)

いつもは、乾燥剤を入れて保管しておけばいいかと思います。

良かったらこちらを参考にしてください→着物ワンポイント

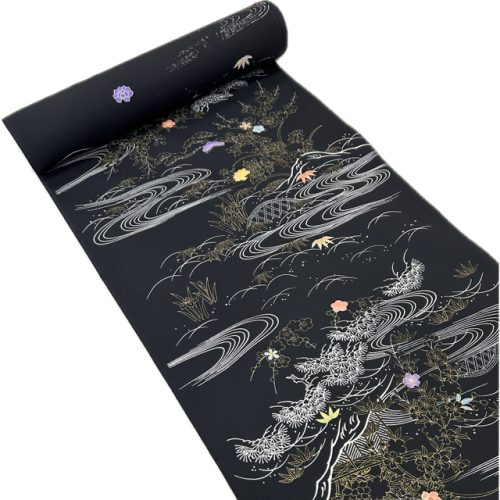

箪笥収納のコツ:着物の入れ方と順番

箪笥に収納する際は、着物を種類・用途別に並べると出し入れがしやすくなります。

おすすめの順番は次の通りです:

-

最上段:黒留袖一式、頻度の少ない礼装用

-

次の段:振袖一式

-

三段目:訪問着や付け下げ紋付色無地など

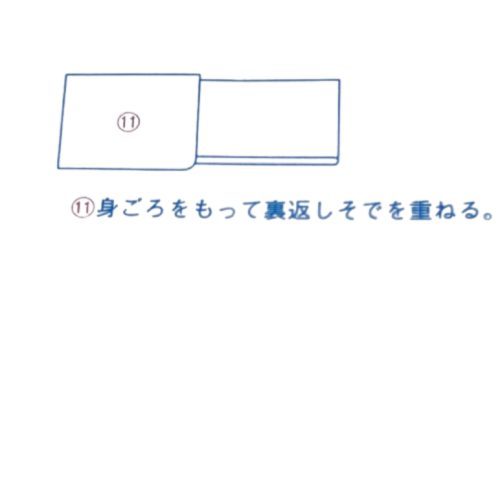

高級付け下げ [正絹未仕立て・松波]

日本の四季は、人の感受性を豊かにしてくれます。そのような歴史ある文化

と共に育まれた『きもの』は、時代が変わっても形は変わらず、柄行や品質

にこだわり続け末永くお召いただける日本の民族衣装として生まれてきまし

た。そんなおきものの中の付け下げをお探しの方に自信を持ってお薦めしま

す。単衣・袷に良い柄や色合いの付け下げをご紹介いたします。高級訪問着 正絹[橘に絞り・美の花の世界]

紋意匠に橘を描き上品に絞りを使っている図柄は、優しい雰囲気に仕上がり

ました。肩にブルーグレーのお色が使ってあり、肩から流れるように橘が描

かれている所は、さすが「美の花」と感心させられます。空間も上手に使っ

てますので、落ち着いた感じにもなります。橘の時期限らずにお召いただけ

ます。長寿という意味合いと子宝に恵まれると言う意味合いがございますの

で、初めてお作りになる晴れ着には大変縁起が宜しいのではないでしょうか。 - 四段目:小紋や無地京友禅染高級小紋[橘桐菊文様]

クリーム色の生地に橘・桐・菊の柄が華やかに描かれています。橘は、長寿

と幸福の理想国、常世国の象徴としています。高貴な象徴である桐との組み

合わせは吉祥文様です。パーティーやおめでたい初釜など色々とお召いただ

けます。茶屋辻文様柄小紋 【板場友禅染】 丹後ちりめんんの生地に茶屋辻文様柄を板場で友禅染をしたお品です。総柄で

丹後ちりめんんの生地に茶屋辻文様柄を板場で友禅染をしたお品です。総柄で

質感もございます。地色が黒でまたおしゃれです。正式なお茶席には難しいで

すが、気軽なお茶会、大寄せの茶会などでしたら大変見栄えのするお品かと思

います。また、趣味の会やご友人とのお食事会、これからですと忘年会、柄か

らいうと新年会も宜しいかと思います。正絹小紋 京友禅[紋意匠に縦縞文様]

遊び心のある縦縞の小紋です。おとなしめですが、普段に気軽にお召い

遊び心のある縦縞の小紋です。おとなしめですが、普段に気軽にお召い

ただけるお品です。また、生地の具合からコートにしても面白いと面白い

と思います。縦縞ですので光沢があるように感じられます。生地の柄は

下の方がよく分かります。正絹小紋 京友禅|国産丹後ちりめん 紋意匠生地

京友禅による染めの正絹小紋です。生地には「国産丹後ちりめん 紋意匠

(紗矢型と桜の地紋)」を使用。しなやかで高級感のある絹の風合いに、光

の加減で浮かび上がる地紋が上品な華やかさを添えます。地色は落ち着きのあるライトグレーパープル。柄には橘・菊・紅葉を配し、

四季を通じて楽しめるデザインとなっています。染め疋田を施すことで、京

染めらしい繊細な美しさを表現。日常のお出かけからお茶席まで幅広く活用

できる一枚です。 - 五段目:喪服一式(夏・冬)

- 最上段の浅い引き出し:小物

開きのない引き出し -

一段目:織・紬(大島や結城)

-

二段目:帯類

-

三段目:羽織やコート

-

一番下:ウールやゆかた

一応、和ダンスはこれが基本の入れ方ではございますが、人それぞれです。

使う方によって入れる場所が違っても何ら問題はございません。入れたときに乾燥剤を入れておくことをお勧めいたします。

お勧めの乾燥剤 そうび

ひと箱に4シート入ってます。それが箪笥に一枚入れておいてください。

決して他の乾燥剤と一緒に入れないでください。箪笥ヤケのもとになります。箪笥にしまう時

☆ウールやゆかたなどの普段着を入れ上段に行くほど高級な着物にしましょう。

着物を入れた文庫紙(たとう紙)も注意された方が良いです。初めにたとう紙を

湿気が吸います。吸いきると今度は着物に移ります。だから、たとう紙もたまに変えてあげられた方が良いと思います。絞りの着物は重ねるときには一番上に置くようにします。

刺繍、箔はあて紙をされた方が宜しいかと思います。

ビニールは袋は湿気がを含むので使わない方が良いと思います。

特に夏場と冬場で湿度の違いがあるため、除湿剤を活用し、定期的に位置を変えることも大切です。

箪笥を開けた瞬間に心が落ち着くような「着物の整理整頓」こそ、着物生活の楽しみでもあります。

黒羽織の重要性:時代が変わっても価値は変わらない

近年、街中で羽織姿を見かける機会は少なくなりました。

しかし、黒羽織(くろばおり)は今も昔も、着物愛好家にとって一枚あると非常に重宝する品です。

黒羽織は、略礼装としても活躍する万能な一枚。

お茶会・お稽古・法要・お食事会など、どんな場にも自然に溶け込みます。

特に法要では「控えめでありながら品格を感じさせる装い」として、黒羽織は

非常に好まれます。

紋入りの黒羽織は正装にも使え、羽織るだけで一段上の落ち着きを演出できます。

今は黒羽織を着られる方が少なくなったとはいえオシャレ羽織は色々と楽しめる

ので帯付けだけより好まれます。

お仕立て上がりもございますが、小紋の反物を羽織にされる方も増えてきています。

正絹小紋 京染め[紋意匠に葡萄唐草文様]

紋意匠生地に葡萄唐草文様をバランスよく描き上品に仕上げました。葡萄の葉を染め疋田(絞りの模様を染色で表現したもの)で描いたり、縁取りに金を使って柄を目立たせて全体に流れのある柄ゆきにしてございます

小紋で着られるのも良いですが目線を替えて羽織や道行道中着にされても良いのか思います。

ろうけつ染め小紋(正絹)[ろうけつ吹雪染]

ペーズリーの地紋の紋意匠の生地。蝋を吹雪加工で全体を和らげ上品に仕上げ

ています。気軽にお茶席や会食などにお召いただけるお品です。配色は4色でお

色の持っていき方で雰囲気が変わります。京紫色、葡萄染(えびぞめ)、白菫色、

山吹茶の系統のお色の配色です。全体に温かみのある色合いで施されています。

こんな小紋を羽織や道行に仕立てても面白いかもしれません。

今回のお勧めの帯

格式あるお茶席から華やかなパーティーまで、幅広いシーンでご愛用いただ

ける特選名古屋帯のご紹介です。

本品は、インドネシア共和国ジョグジャカルタ王室 グスディン・カンジュン・

タトゥーヘイマス王女の文化活動の証として、王女の紋章が正式に使用された

特別仕様の帯となっております。

この絹糸は「世界最高峰の天然シルク」とも称され、上品な光沢としっとりとした質感が特長です。

西陣織の高度な技術により、気品ある風合いと締めやすさを両立させています。

文様には、ウロコ・青海波・椿・菊・桜・楓・稲穂・橘・桔梗・唐草・葡萄・竹垣・雪輪など、四季折々の吉祥柄をふんだんに織り込みました。

ひとつの帯の中に多彩な文様が調和し、季節を問わず一年を通して締められる意匠となっています。

伝統美とモダンな華やかさを兼ね備え、観る人の目を惹く華やかさです。

帯地はしなやかで扱いやすく、締め心地も抜群。

フォーマルから準礼装まで幅広く対応でき、お茶会・お稽古・お祝いの席・観劇・同窓会などにも最適です。

特にお茶席では、控えめな華やぎと格式の高さが上品に映えます。

※先日入荷した全体が雪輪の柄の無地感のお着物に合うのではと思っています。

小紋をボディーに着せた江戸小紋はグリーンですので悪くはないのですができれば暖色系の方が良いかしらと思いました。

朱赤の様なオレンジの様な何とも言えない合わせやすい着物です。

次回ご紹介いたします。その前にInstagramやXに投稿すかもです。