投稿日:

着物の種類?と聞かれ

正確に答えられる方はそんなに多くはないと思います。

お持ちの着物を少しでも活用して頂きたくて

きものの種類と格とについてお話を致します。

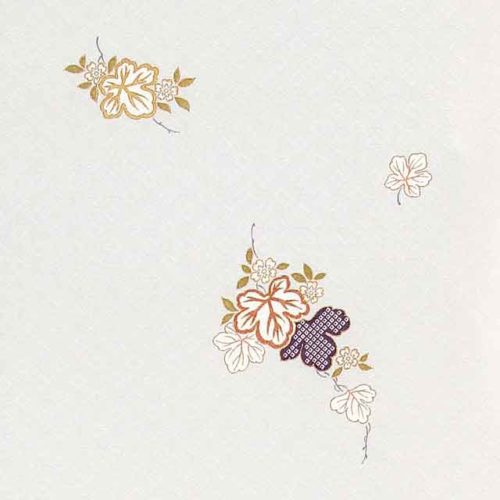

【黒留袖】

こちらは、入荷したばかりの黒留袖です。

メーカーは、CMで武井咲さんが着ているきものを作っている所です。

雲取りに文箱や草花が施されていて上品で華やかな黒留袖です。

“きものむらたや”では、今、黒留袖のカテゴリーがございませんので

お気に召した方は、お電話かこちらまでメールを頂けますとご相談に

乗らせて頂きます。

こちらは、在庫がございません。

以上のお品は、黒地に裾模様のきもので、既婚女性の第一礼装です。

現代では、主に婚礼で仲人夫人、新郎新婦の母、親族が着用します。

年齢や立場に応じて

レンタルされる場合も多々ございますが、その場合柄は殆んど選べません。

また、正絹か化繊かも分かりません。そして使いまわしということですので

柄の刺繍がほどけかけていたり、箔がはがれていたりで、十分に納得できる

お品とは巡り合えません。

実際に失敗したというお客様のお話です。

「東京で結婚式だから、持っていくのも送るのも面倒だから借りる事にしたのよ。

そしたら、上前の刺繍がほどけかけていて、みっともないから式中ずっと

手で隠していたのよ。こんなことなら持っていけばよかったわ。」

なるほどと思いました。

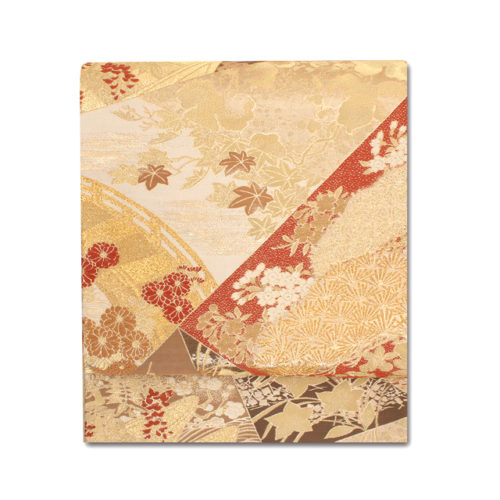

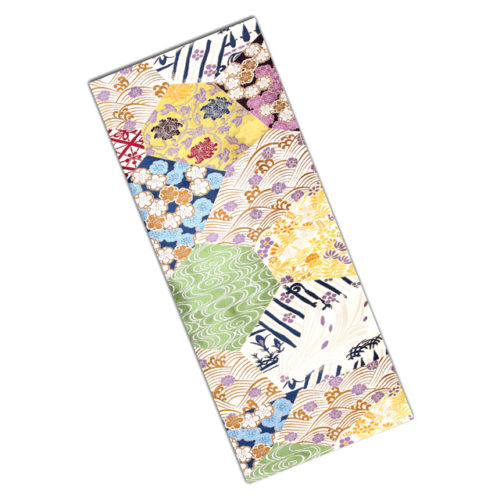

【色留袖】

黒以外の色の地に格のある裾模様の着物です。

既婚女性だけでなく、振袖を卒業した未婚の女性も礼装、準礼装として着用

できます。婚礼では、未婚の姉妹や親族、立場の重い列席者は、色留袖が

宜しいかと思います。

また、華やかなパーティーや初釜などにもお召いただけます。

五つ紋付きに白の比翼仕立てならば、第一礼装となりますが、三つ紋ならば

より幅広い機会に着ることができます。

合わせている袋帯は、→こちらです。

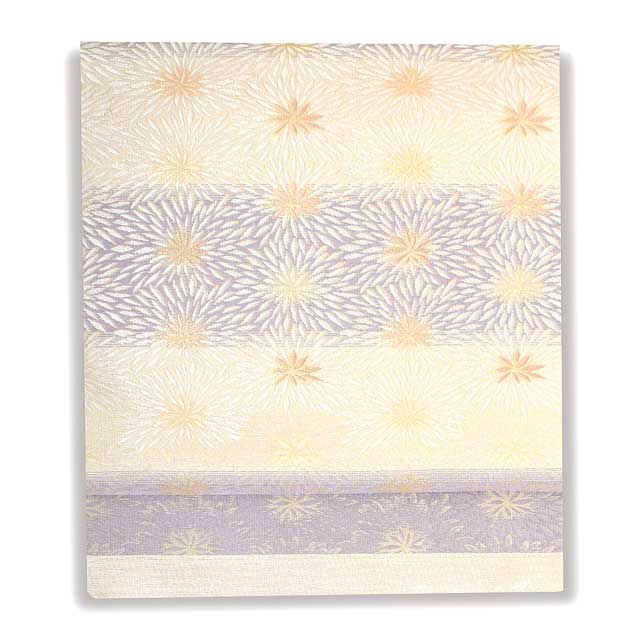

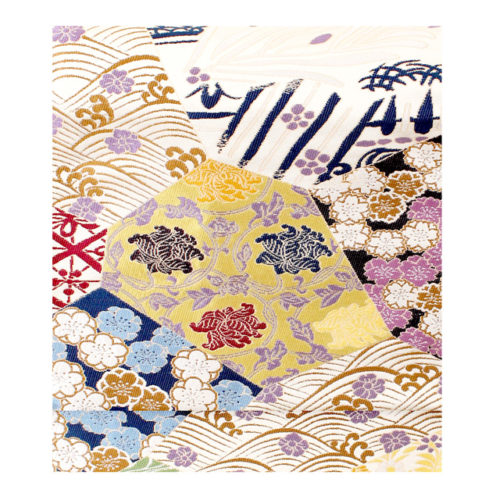

【訪問着】

胸と裾に柄合わせをした模様を染めた着物です。格調高い古典柄や豪華な

きものには、一つ紋を付け、準礼装として装うことができます。

婚礼(列席者や親族)、パーティー、お茶会、会食など色々と幅広く活用

できますが、着る場面に応じて相応し柄行でコーディネートを選びましょう。

婚礼や格式のあるお茶会では一つ紋付にされた方が宜しいかと思います。

【付下げ】

おとなしめの柄行ですが品がございます。

同じ絵羽模様でも、白生地を裁ってから染める訪問着に対して

反物のまま染める着物のことを付け下げといいます。

基本的に、縫い目に柄が渡らない柄行なので、訪問着より軽い外出着に

なります。

しかし、現代では柄行が多様化して、訪問着と区別しにくくなっている

付下げもございます。ただ、模様の格と豪華さで着分けることは大切です。

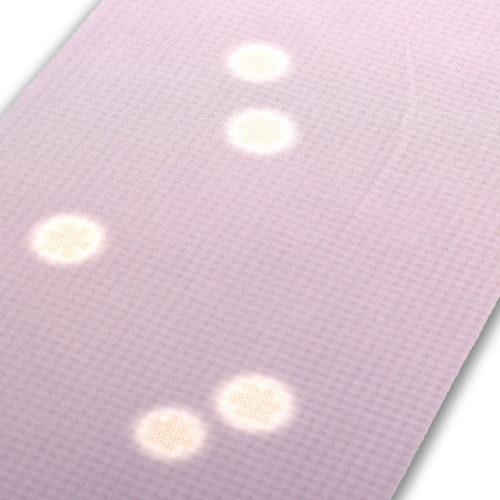

【江戸小紋】

江戸小紋の[家内安全]の柄です。

柄の無い着物が無地です。紋を入れるとお茶会などで重宝します。

お茶をされている方は必ず数枚はお持ちの着物です。紋の数によって格が

違ってきます。五つも紋を入れて礼装とすることもできますが、実際には

一つ紋が着やすく重宝します。お茶をされている方は一つ紋が多いです。

細かい柄を白上げで染める江戸小紋も色無地と同じ感覚で着用できます。

細かく格のある柄ならば一つ紋を付けて準礼装で着られます。

紋がない色無地や江戸小紋はおしゃれ感覚で軽い外出着として活用できます。

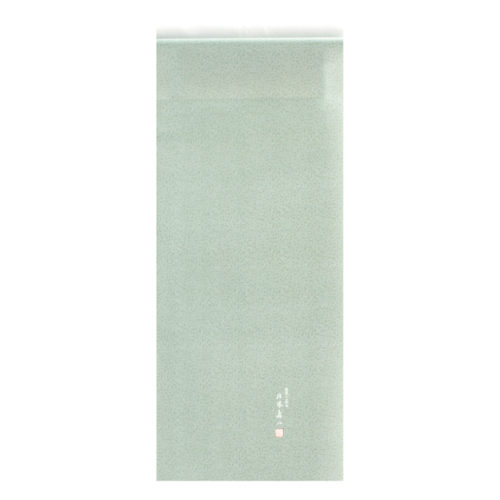

【小紋】

地紋おこし染め風・花唐草柄クリーム色

全体に柄があり、一方向に柄を繰り返している着物をいいます。

一般に軽い外出着とされ、お稽古や観劇、友人との食事などに向く着物

です。ただ、小紋にも様々なタイプがありますから、模様の格と華やかさ

によって着用する場面を考えます。

格式張らない場であってもカジュアルなパーティーや軽いお茶会には

格のある古典柄の着物を選んだ方が宜しいかと思います。

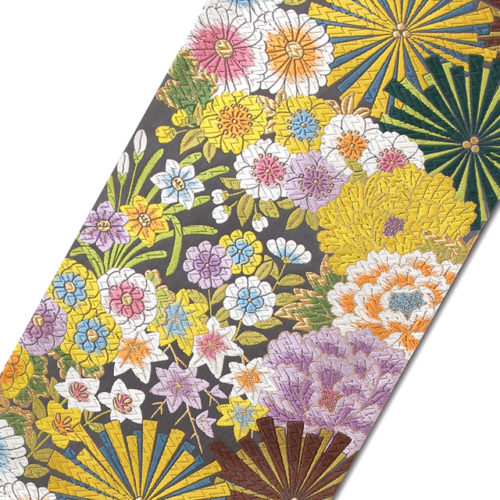

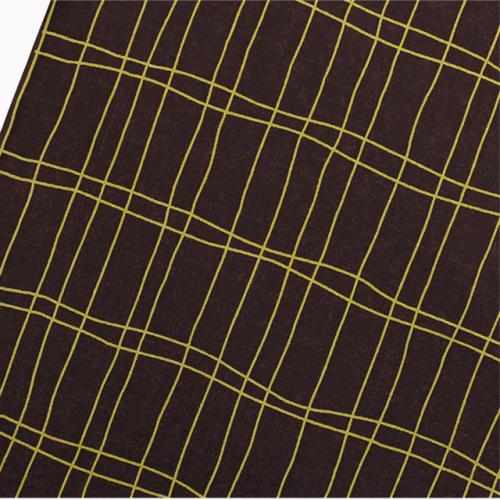

【袋帯】

袋帯は、二重太鼓に結べる長さの帯で、かつては袋状に織られた

ことからこの名があります。

金銀の多いもの、格調高い模様を織合したものは、留袖や色留、格のある

訪問着に合わせます。

模様もおしゃれ感覚の袋帯は、付下げや江戸小紋、無地、小紋向きです。

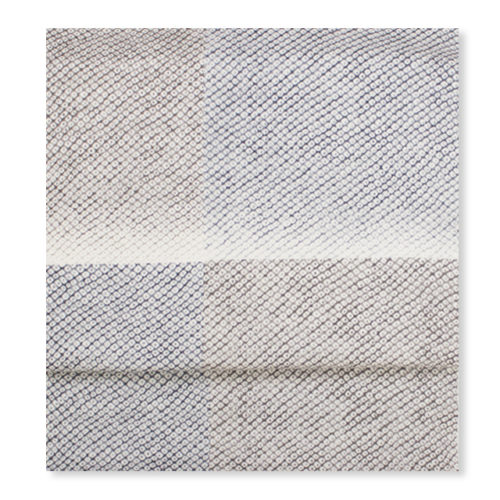

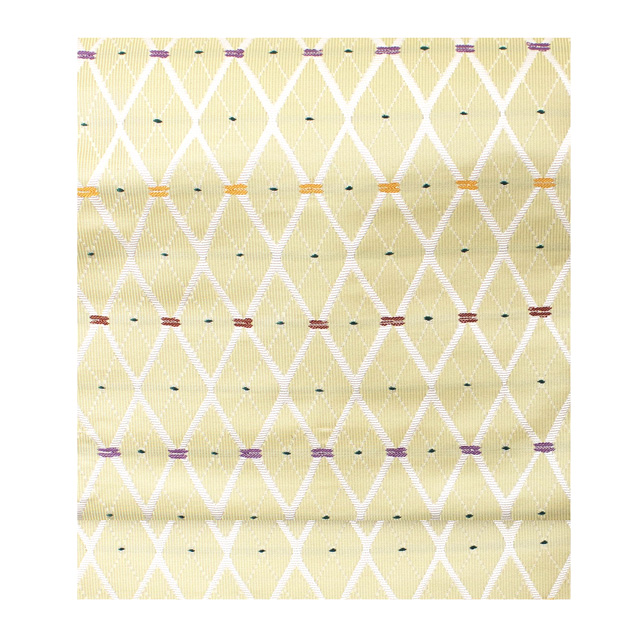

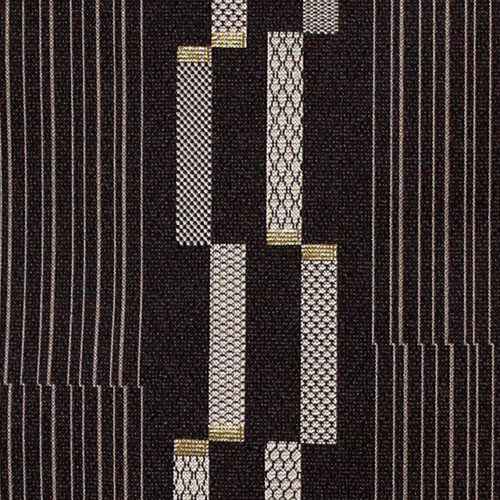

【織名古屋帯】

帯屋捨松謹製「唐花華文・薄黄色・お太鼓柄」

仕立てると袋帯より短く、一重太鼓に結ぶ帯を名古屋帯といいます。

一般的に軽い小物に合わせますが、格のある古典柄の織名古屋帯なら

付下げや紋付の色無地にも合わせられます。

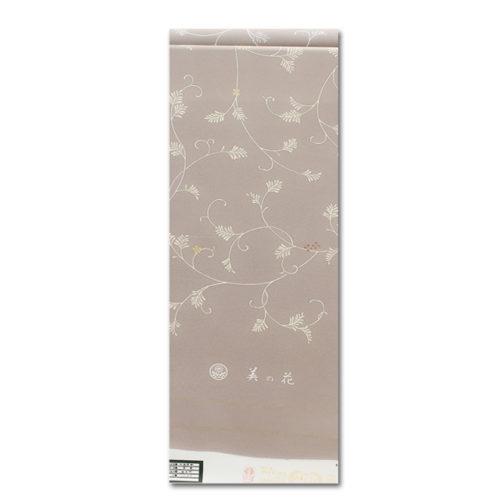

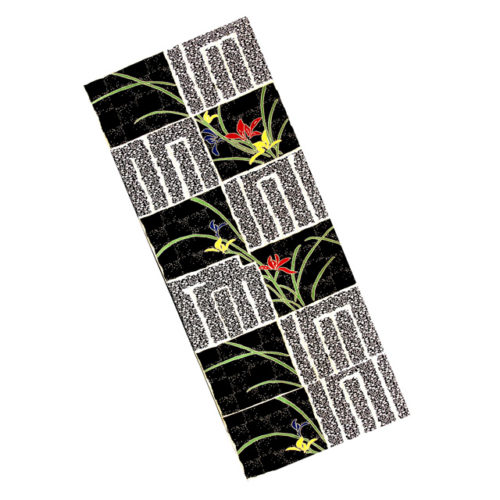

【染名古屋帯】

江戸更紗染めの名古屋帯です。

模様を染で表した帯のことをいいます。

こちらは、小紋や紬に合わせます。

この名古屋帯は、オシャレに粋に小紋と合わせてください。

むらたやの新作です。メーカーと相談して染名古屋を作りました。

是非ご覧ください。

今年も残り少なくなりました。

皆様良いお年をお迎えくださいませ。