12月は師走。一年で一番忙しい月です。

気ぜわしいと言ったらいいでしょうか?

そんな時こそ「ゆったり、まったり」としたいところですが

多分そんな気分にはならない方が多いのでは。

そう考えれば、昔は年忘れ茶会のように、日の短い昼より

夜に催す、一服のお茶をいただき後は簡単な点心を肴に盃を

汲み交わしながら過ぎ去ろうとする年の思い出を語る。

風流ですね。

今ではあまり考えられない行事。いえこれは行事ではなく日常

だったのでしょう。

「ほんわかして」四季のある日本らしさのある情緒あふれる光景

に思えます。

私が嫁いだ先はもともとが呉服屋(今もですが)

昔は、除夜の鐘が鳴るころに、「そろそろ店を閉めようか」と

言っていたそうです。やはり駆け込みでお買い物に来られる方

がいらしていたようです。

今では考えられないことです。流石「高度成長期」ありとあらゆるものが

売れていた時代。今と正反対の時代ですね。現在の円安とは性質が全く

違いますよね。1ドルが360円の時代でもそれが当たり前と思って

頑張っていた勤勉化の日本人。それでも「ゆとり」と「楽しみ」は忘れず

相手を思いやる気持ちを持ち過ごし徐々に豊かになってきました。

お茶は、相手を思う気持ちと、礼儀を学ぶひとつでした。

少しで良いのでお茶を習われたら、気づきがあるのではないでしょうか。

お気持ちも豊かになると思います。

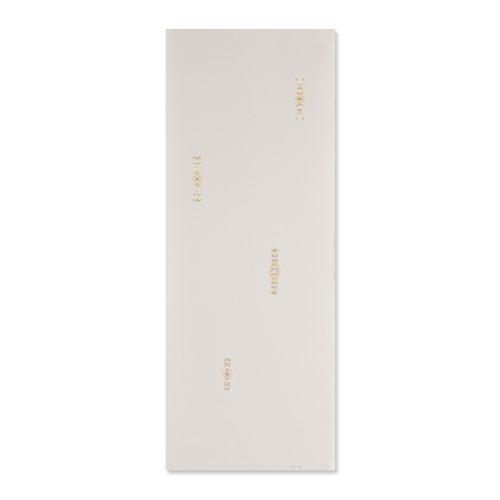

初釜にしても、何かの行事にしても色無地(紋付)を持っていらっしゃると

便利です。紋付なので格のあるお席にはぴったりです。

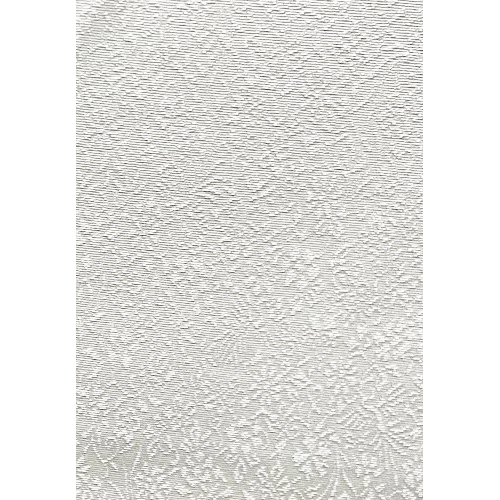

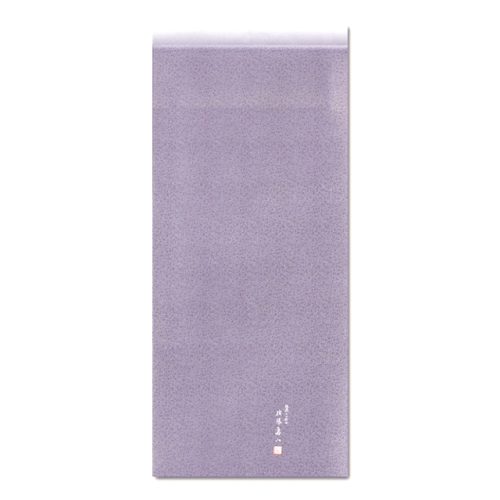

白生地からお好きなお色に染める企画をご用意しております

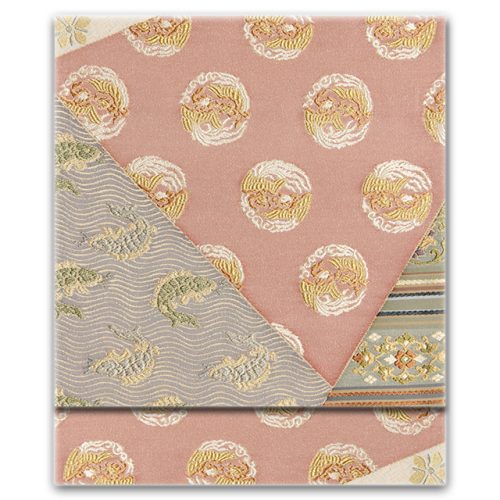

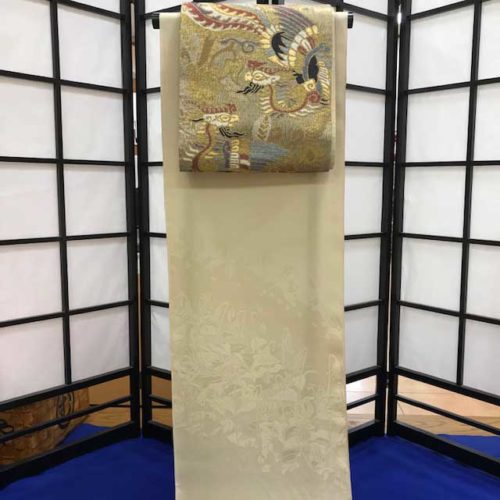

【桐竹鳳凰】

【品 質】

| 絹 | 100%使用 |

| 生地 | 丹後ちりめん |

| 日本の絹 スタンプ |

有り |

| 柄 | 菱取桐竹鳳凰文様 |

| 生地幅 | 約38㎝ |

【鳳凰】

鳳凰は麒麟、亀、龍とともに四霊とよばれる想像上の動物で、喜ばしいことがあると出現すると古代中国では考えられていました。鶏のように冠をもち、尾が長く、羽毛は五色に彩られ、鶏と孔雀を組み合わせたような姿で表現されています。日本に古墳時代の末には鳳凰の文様が伝えられ以来、さまざまな工芸品にとりいれられています。とくに鳳凰を円形にあらわす団鳳凰文や、二羽を向かい合せに配する双鳳凰文などがよく見られる文様です。こちらの帯は、後者となります。

鳳凰は、梧桐の木に留り、竹の実を食べ、霊泉を飲むという、聖獣らしい伝説的な生態で語られており、とくに桐と鳳凰の組み合わせは鳳凰にふさわしく、絵画などにも表わされています。

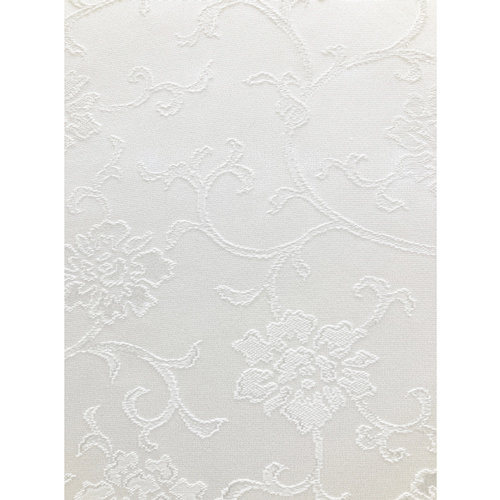

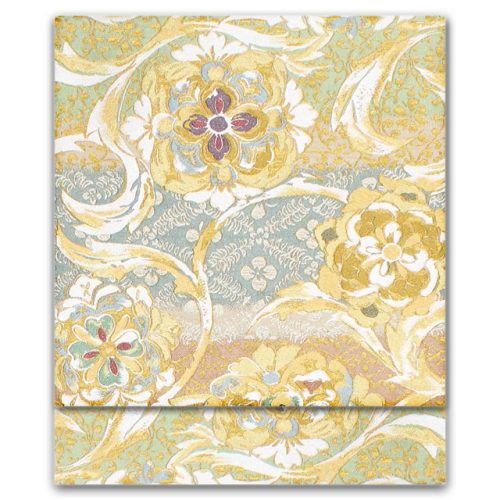

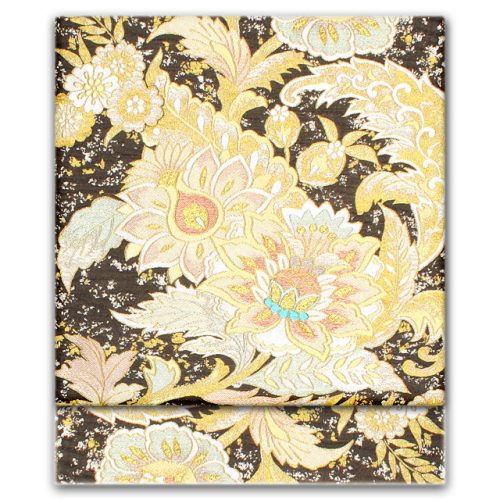

【牡丹唐草】

お茶をされる方には、欠かせない色無地。急に思い立ってもなかなか

気に入ったお品が見つかりません。そこで私どもがお勧めするのが

白生地からお好きなお色に染めるという企画です。生地は最近値上がり

しております。先日も色無地のご注文がございました。その時にも既に

値上がりしており問屋さんも困っている様子。待っていても一度値上が

りしたものは下がりません。そんな世界です。ならば今の内に(お値段

が変わらないうちに)色無地の企画を打ち出しました。

お色はお好きなお色にお染いたします。染め方によってお値段が変わります。

引き染となりますとお高いですが、炊きぞめにされると少しはお値に違いが

出る可能性があるかもです。

紋ですが抜き紋と縫い紋でもお値段が変わってきます。

せっかく白生地からお染になるのでしたら抜き紋がと思いますが、TPOをお考えになられて縫い紋でしたらあまり気張らなくても良いので縫い紋を好まれる方もいらっしゃいます。

そこは地域性もございますのでよくお考え下さいませ。

染めるお色に迷われたらご相談に乗らせていただきます。

【引きぞめ】

方法:生地に直接筆や刷毛で染料を引いて染める技法です。手作業で行うため、技術力が求められます。その分だけお高くなっています。大切な一枚と思われたら引きぞめでされるのが宜しいかと思います。

【炊きぞめ】

方法:染めたい布を染料の入った釜や鍋で煮て染め上げる技法です。染料が布全体に均一に行き渡って染め上がります。無地でしたら均等に染めるので炊きぞめでも大丈夫です。

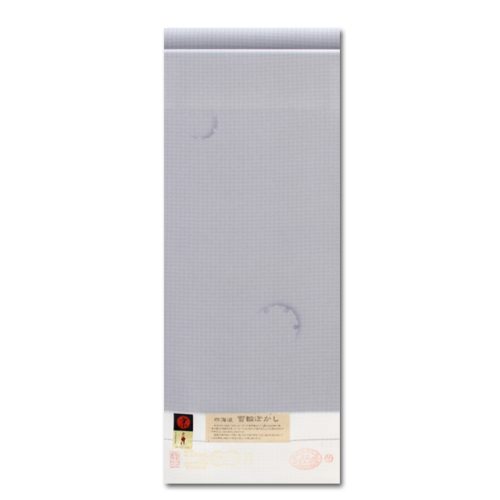

【品 質】

| 絹 | 100%使用 |

| 生地 | 丹後ちりめん |

| 日本の絹 スタンプ |

有り |

| 柄 | 花更紗紋意匠生地 |

| 生地幅 | 約38㎝ |

【更 紗】

インドで作られ始めたというのが『更紗』です。シルクロードに乗って西へ東へ運ばれてその異国情緒で人々を魅了し、それぞれの国で独自の発展を遂げました。日本も『和更紗』と呼ばれる日本独特の更紗を発展させ現代に伝わっています。

【紋意匠】

生地のひとつで地模様のあるもの、そのように織られたものです。また、織られた地模様そのものを指すこともあります。

経糸に駒撚糸、地緯(じぬき)に強撚糸、絵緯(えぬき)に生糸や諸撚糸、柞蚕糸などを用いた緯二重織縮緬です。緯糸が二重になって織り出されることにより、光沢のある地紋がはっきりと浮き出て見えて、染めるとその地紋が引き立ちます。紋意匠の生地は、色無地や色留袖、訪問着、小紋、羽織、コートなどに用いられます。もともとは意匠糸(太さや色の異なる2本以上の糸をからみつかせた糸の総称。フープが出ていたり、太さのむらがあったりします。ファンシーヤーン、飾り糸)を使用したため、この名になったといいます。

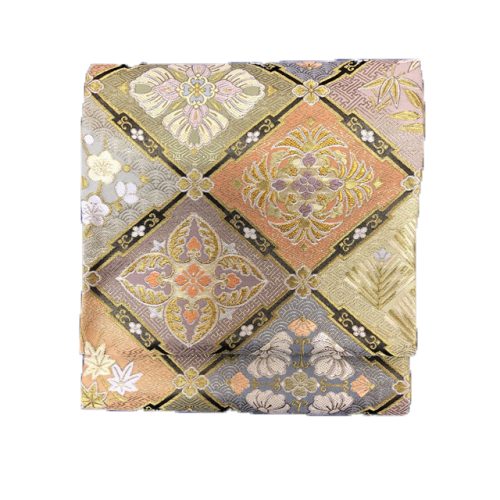

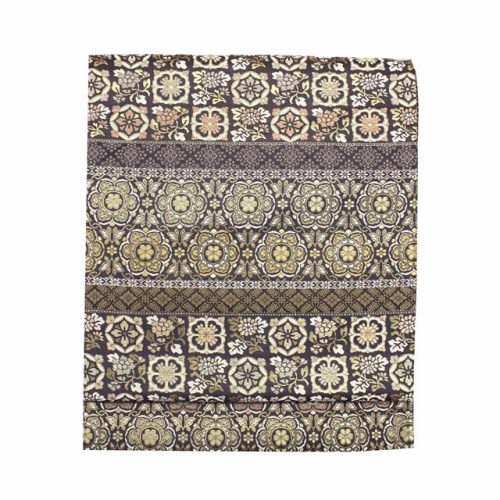

落ち着いたお色がベースになっていて菱型の中に青海波・紗矢型・

有職菱などを織り込んだ中に松竹梅や紅葉・唐華を施してあるお

茶席向きの袋帯です。勿論、結婚式の披露宴や結納のお席で結んで

頂ける礼装用袋帯です。「藤原織物」さんの新柄です。おめでたい柄

行ですし様々なお色が使われていますので着物にも合わせやすく華

やかに上品にお締め頂けます。

生地から仕上がり迄責任を持って作り上げてこられています。

こだわりがあり、帯地の裏も表地と同じで柄も一目では分からない

感じがいたします。波打ち際に「鶴」そして「松」が施されています。

とても面白い図柄と思います。昨今ではあまり見かけないお品です。

こちらは着物を作るのが主で帯は珍しいと言われています。

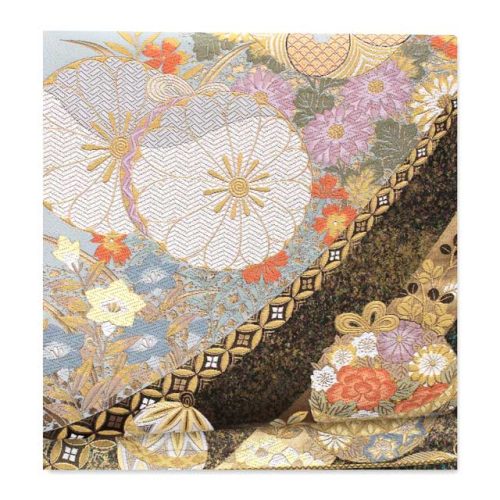

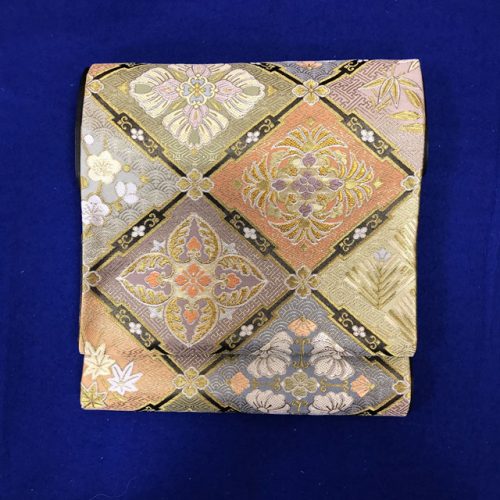

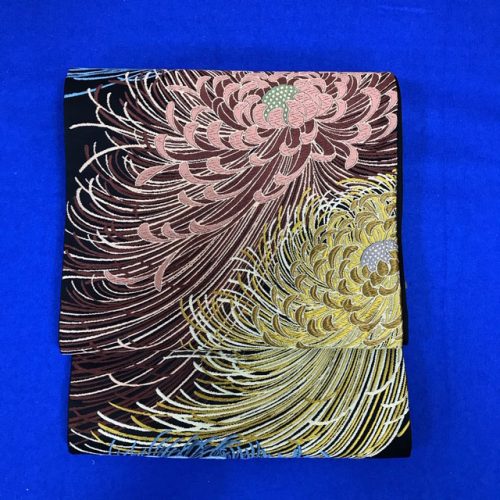

西陣織袋帯【京藝謹製】「鞠に華文と四季の花」

名門帯屋ならではの洗練された柄で、流れるように菊柄の毬や華文様の毬、

桔梗や椿や桐などを施し、図柄の区切に七宝を連ねたりして手の込んだ柄行

となっております。帯の地色は、黒系統ですが金色やブルーグリーンを散り

ばめている様な生地ですので高級感がございます。お慶びの席などに、この

上ない後姿を演出してくれます。上品で、それでいて女性らしいやわらかさ

を感じさせる袋帯に仕上がりました。 全てのフォーマルな着物に最高の演出

をしてくれる重宝なひと品です。

細やかな双鳥唐草文や宝づくし文など、切り羽目様式で柄が配置され

ています。お柄は正倉院文や名物裂文様ですが、重厚すぎず、品良くも

オシャレな印象を兼ね合わせています。

例えばこのようなお色に染められても良いです。

こんな感じのお色も上品です。