袷の季節がもたらすお茶会の楽しみ

10月に入り、空気が澄んで日中は過ごしやすく、朝夕にはひんやりとした風を感じる季節になってきました。着物の世界では、この時期から「袷(あわせ)」を着られる時期となっています。いわゆる裏地付きの仕立ての着物です。(胴裏と八掛付き)その着物をきるのが基本です。春と秋、まさに四季の移ろいを味わえる時期に活躍する袷は、着物に奥行きと風格を与えてくれる存在です。

特に10月からは茶道の世界でも、お茶会が盛んに行われるシーズンに入ります。秋の草花をテーマにした茶席、月見の趣向を凝らした茶事、または社中での研究会など、さまざまな形のお茶会が予定されている方も多いでしょう。その際に悩むのが「お茶会にふさわしい着物と帯の選び方」です。

最近は暑いので悩む方が多いです。「汗をかきながらお点前をされる。」「お運びも

です」お着物を着られる時が増えるのはうれしい響きですが工夫が必要。それが皆様、悩みの種です。そしてお抹茶のお値段の高騰。倍のお値段になっているから貴重といわれています。

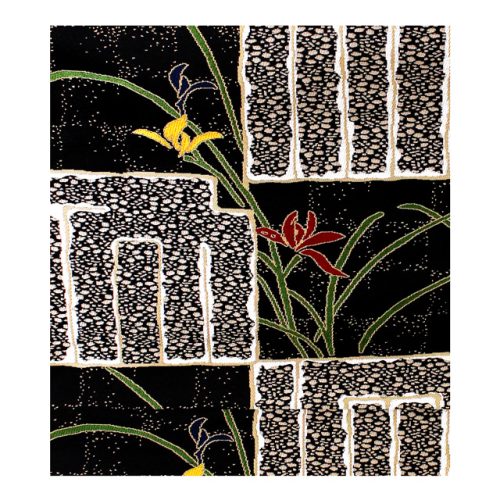

特選西陣織九寸名古屋帯【白綾苑大庭謹製】

お月見にふさわしい、又、秋に最適な名古屋帯です。

源氏香と秋草で9月の単衣から袷の時期まで長くお締め頂ける名古屋帯です。

しゃれ感もあり流行に左右されない古典柄ですのです。きもの通のお客様

からも定評がございます。

西陣織九寸名古屋帯 【佐々木染織謹製】「黒地に菱の中にウサギや菊」

こちらもこれから締めるには丁度いい帯です。柄が物語っています。

上の帯よりお値段は下がりますが、だからこそちょっとした時に使って頂き

たいそんな帯です。

お茶席にふさわしい装いとは、単に礼儀を重んじ、正しさを守るだけでなく

季節感や場の雰囲気を大切にすることが求められます。華美すぎず、地味す

ぎず、適度な格を備えつつも、自分らしさを表現して着物と帯の組み合わせ

が大切です。それはお茶席の格にもよると思いますが、秋の袷の着物(無地

や訪問着、付け下げ)と西陣織袋帯で合わせると格のあるお席で間違いなく

安心してお召しいただけます。

(無地は紋付できれば抜き紋ですと格は上がります)

この記事では、10月からの袷の着物と帯を中心に、お茶会の装いをテーマにした選び方のポイントを詳しく解説しています。今回私どものお勧めの帯「特選西陣織 袋帯【服部織物 謹製】」を例に取り上げ、実際に茶席でどのような着姿になるのかを具体的にご紹介します。お茶会のご予定がある方や、茶道を始めたばかりで装いに迷われている方に、ぜひお役立ていただければ幸いです。

こちらはAIに頼んで無地と服部織物の袋帯を合わせてもらいました。

イメージは湧きます。たまたまむじがブルー系でしたが違うお色でも合うと思います。グリーンでもピンク系でもイエロー系でもパープル系でも

そんな帯です。

ただやはり帯が不鮮明で何となく似ていますがまるっきりそっくりではないようです。

お太鼓の部分を見ればよく分かります。似てますが違います。雰囲気だけイメージを沸かしてください。

【服部織物謹製】こちらの帯を合わせたつもりなのですがAIが認識がうまくされていないようでそのままその通りにはならなかったようですが、雰囲気は似ています。一つ言うならば画像の方が明るすぎます。

この度お勧めの帯は落ち着いた感じの袋帯です。格もあり服部織物ですので

間違いのないお品です。

紋無しの無地や江戸小紋などに合わせてみました。あくまでイメージです。

こちらはAIに作ってもらいました。板場友禅の名古屋帯ですがこんな感じの雰囲気

になります。着物と合わせるとイメージがいやすいですね。

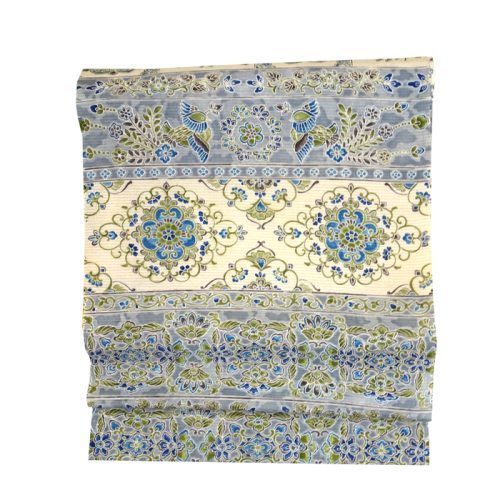

板場友禅 九寸名古屋帯 正絹 染帯 【世界最大級 野蚕繭 アタカス糸・与那国蚕使用】

特選「板場友禅 九寸名古屋帯」

鳳凰の段、唐華の段、唐草、忍冬など、格式のある古典柄をふんだんに配しています。全通柄ですので、どの部分を出しても美しく結べ、お一人でのお着付けにも大変便利です。上品なピンクのお着物に合わせてみました

※上の女性が着用している画像はAIが作ってくれました。

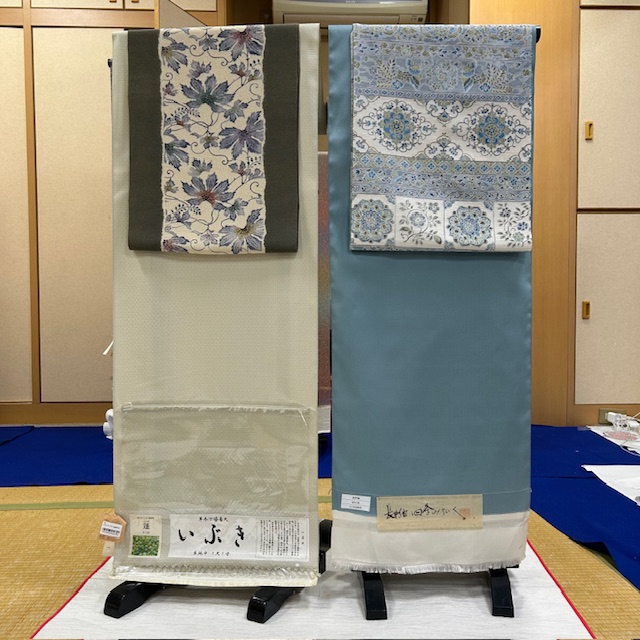

こちらは私が合わせたのですが両方紬に合わせています。染帯ですので紬のお色と合っているので結構いいコーデと思っています。こちらの紬は紬らしくない節のない紬です黄八丈の織り方で織られた紬です。

気軽に研修会やコンサートなどにどうぞ。

お茶会と袷の着物

袷とは何か

「袷(あわせ)」とは、表地と裏地を合わせて仕立てた着物のことです。単衣(ひとえ)の軽やかさに比べて、袷はしっかりとした重みと格式を感じさせる仕立てとなります。季節の区切りとしては、10月から5月までが袷の時期とされており、秋から春にかけて最も着用の機会が多い着物です。

お茶会は「おもてなしの場」であると同時に、主客が一体となって季節を楽しむ行事です。そのため、袷の着物は秋の茶席にふさわしい存在感を持ち、相手に礼を尽くす姿勢を表現できます。特にお茶をされている方は季節やしきたりに厳しいです。今更でしょうが、なぜか合わせと単衣のお着物のご質問や袋帯と名古屋帯のご質問が多いのです。

考えてみれば普段から接している私どもは当たり前と思っていても当たり前が当たり前ではなくなっているのだなぁ~。と でも聞いてくださるのは嬉しいことです。着物に興味があるということなのですから。

どんどん質問してほしい所です。一応サイトの方に簡単に袋帯と名古屋帯どう違うのかを書いてございます。

袋帯について

茶席にふさわしい袷の着物の種類

お茶会で着用される袷の着物にはいくつかの代表的な種類があります。

-

色無地

無地染めでありながら一つ紋や三つ紋を付けることで格式が上がります。格を求められる正式なお茶会に最も安心して着られる一枚です。紋でも抜き紋と縫い紋がございます。抜き紋が格がございます。

(黒留や喪服は白抜き紋です) -

付け下げ

柄が控えめに配された付け下げは、華やかすぎず、落ち着いた雰囲気を演出できます。改まったお茶会から少しカジュアルなお席まで幅広く対応可能です。 -

訪問着

柄付けが豪華で格も高いため、大寄せのお茶会や華やかな場にふさわしい着物です。季節の柄を取り入れることで、茶席全体に華を添えられます。 -

江戸小紋

細かな柄が一面に施された江戸小紋も、お茶席で人気のある選択肢です。遠目には無地に見えつつ、近くで見ると趣のある文様が広がるため、控えめながら上品さを表現できます。

季節の柄とTPO

お茶会における袷の着物選びでは、柄の季節感も重要です。秋の代表的な文様には、菊、紅葉、秋草、流水文様などがあります。これらの柄を取り入れることで、茶席に調和した装いとなります。全く関係のない柄を使ったお着物でも問題ございません。

きものむらたやでは「家内安全」という文字を施してある江戸小紋がございます。

しゃれっ気があって流石江戸っ子てな感じでしょうか。

生地はもちろん高級浜ちりめんを使用しています。型彫り、染め付け、全ての工程を手作業で行っているため、着物になってお召し頂いたとき、色の濃淡が微妙にあらわれ深みを感じます。シンプルな柄行きゆえに、帯のとりあわせも幅広く、合わせる帯によってお茶席からお祝い事、また観劇やお友達とのお遊びにとTPOの広さでは大変便利なお着物です。

また柄の中に細かく「家内安全」という文字が美術的にアレンジされたお品でございます。

本来は、10月であれば菊柄や秋草模様、11月には紅葉文様や流水文様を選ぶと季節に合うでしょう。お茶会は、時間・場所・場面(TPO)に応じて装いを整えることが大切ですので、柄の選び方一つで印象が大きく変わります。先ほどお勧めしました江戸小紋はまた一つのしゃれっ気のある着物で無地感と思い帯で季節を表現されると宜しいかと思います。

袋帯の魅力と格

袋帯と名古屋帯の違い

お茶会で「帯をどうするか」に迷う方は多いのではないでしょうか。袋帯と名古屋帯はどちらも茶席で用いられますが、その役割には違いがあります。

-

袋帯:二重太鼓を結ぶことができ、格が高い帯。正式なお茶会や格式ある席での装いに最適。

-

名古屋帯:一重太鼓が基本。軽やかで扱いやすく、稽古や気軽なお茶会におすすめ。

名古屋帯でも格のある帯もございます。その場合は付け下げには結べるのではと思います。ただ、さすがに訪問着は難しいと思います。対して名古屋帯が軽すぎるかと思うのです。

このように、袋帯は「格」を意識したお茶会において頼れる存在です。

西陣織の伝統と価値

袋帯の中でも、西陣織は特に高く評価されています。京都・西陣で織られる帯は、緻密で美しい文様、豊かな色彩、そして格式ある織の技術によって、長く愛されてきました。

西陣織の袋帯は、ただ身に着けるだけで「きちんとした装い」という安心感を与えてくれます。特にお茶会では、主催者や他の参加者に対しても礼を尽くす表現となり、安心して身につけられるのが魅力です。

最近楽で結びやすく芯も入れなくていいから博多帯が流行っています。

お稽古やお遊びには良いでしょう。ですが正式な場には流石に軽すぎるかも。

良い帯が揃っているんです。大倉織物謹製の誠之輔の帯はハリがあり昔の博多帯の感覚を一掃してくれる存在です。

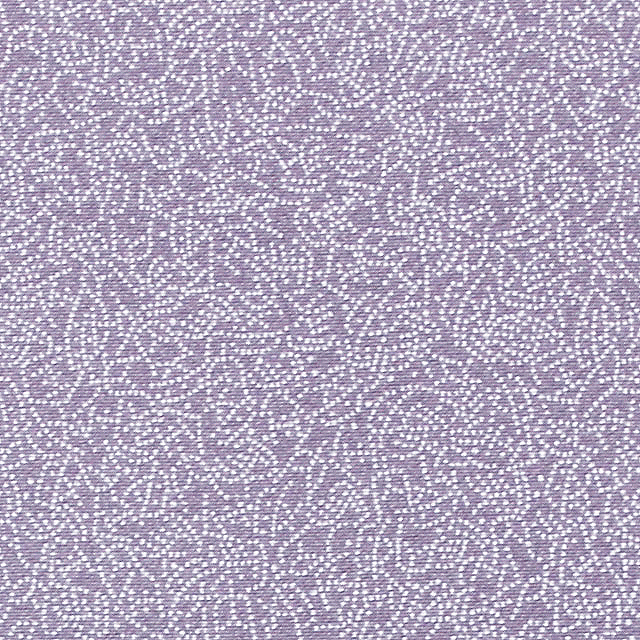

特選博多織紋八寸名古屋帯【本場筑前博多琥珀織 大倉織物謹製・誠之輔ブランド】

小さな菱重ねの模様がびっしりと並び、菱の中には十字の形が織り込まれて

います。とても立体的に見える不思議な織りです。本絹の糸だけで織られ

とてもしっかりとした打ち込みで、手に触れていても心地良く独特の美しさ

がございます。銀色寄りの白の色でそれがまた上品に映ります。

パールのような光沢が大変魅力的帯となっております。

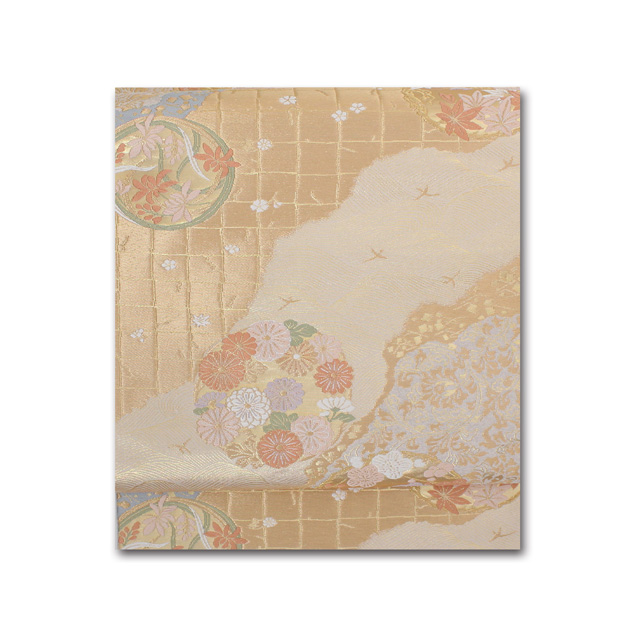

特選西陣織 袋帯【服部織物 謹製】

服部織物の歴史と格

服部織物は、西陣の中でも歴史ある機屋のひとつです。精緻な織りと品格ある意匠を得意とし、多くの茶人や着物愛好家に支持されてきました。その帯は、格式と芸術性を兼ね備えており、茶席という特別な場に最適です。

意匠や織りの特徴

特選西陣織 袋帯【服部織物 謹製】は、精緻な文様と上品な色彩が特徴です。唐花文様や鳳凰などの意匠は、荘厳でありながら華やかすぎず、お茶席での品位を保ちながら装いを引き立てます。織りの細やかさは、職人の技の結晶であり、長く愛用できる価値ある一本です。

茶席での着姿イメージ

例えば、淡い色合いの付け下げや江戸小紋に、この袋帯を合わせれば、すっきりと上品な印象にまとまります。格式のある茶会や、お正月の初釜などにもふさわしい組み合わせです。帯そのものが格を備えているため、着物が控えめでも全体の格を引き上げてくれるのが大きな魅力です。

京都・西陣の老舗として名高い 服部織物 謹製の袋帯 が入荷いたしました。

今回ご紹介するのは、格調高い 特選 西陣織 袋帯「手織 こはく錦 立浪四季花丸文様」 です。

西陣織の中でも「こはく錦」は、細やかな織りと深みのある光沢が特徴で、礼装用として非常に高い評価を得ています。

四季折々の花々を丸文に配し、立浪文様とともに織り込んだ意匠は、優雅さと華やぎを兼ね備え、どの場面でも気品ある装いを演出します。

訪問着、付け下げ、色無地はもちろん、黒留袖や色留袖にも合わせていただける万能な一本。

フォーマルなお茶会、結婚式、パーティー、各種式典など、格式あるシーンに最適な袋帯です。

正統派の美しさを大切にされる方にぜひおすすめしたい逸品。

長くご愛用いただける「一生ものの帯」として、ご自分用にはもちろん、お祝いの贈り物にもふさわしい帯です。

気軽なお茶会におすすめの着物と帯

茶道には格式高いお茶事だけでなく、稽古や研究会、気軽な茶会など、さまざまな場があります。そうした場では、もう少し軽やかな装いも選択できます。

-

紬と名古屋帯

カジュアル寄りの紬に名古屋帯を合わせることで、稽古や気軽な茶会にぴったりのスタイルになります。 -

小紋と染め帯

季節の柄を取り入れた小紋に染め帯を合わせると、親しみやすさと季節感を表現できます。

万筋に短冊の柄又その短冊の中に江戸小紋柄がいっぱい施されています。

着物に仕立てるとオシャレで粋ですがおしとやかな感じのするお着物に

なると思います。

寿光織の飛び柄小紋

無地感としてもお召しいただけるので便利なお品です。

無地感としてもお召しいただけるので便利なお品です。

お茶を習い始めの方で気軽なお茶会がデビューの方などには最適ではないで

しょうか。

霞に月紋の小紋

霞とつくので春をイメージされる方が多いかと思います。

だからこそ月と一緒に施されているのかと思います。お色は秋からの

イメージですですが霞だけでは春を印象付けてしまいます。だから作者は

月も施しスリーシーズン合わせられるように柄を付けたのだと思います。

長く着用できるお着物です。

茶道を学び始めた方や、お茶席に慣れていない方にとっても、気軽なお茶会は良い実践の場です。その際に無理をして袋帯を締める必要はなく、自分の段階に合わせた装いを楽しむことが大切です。

袷の季節に押さえたいコーディネートの工夫

色合わせのポイント

秋は深みのある色彩が似合う季節です。臙脂(えんじ)、深緑、紺、紫といった落ち着いた色合いをベースにすると、季節感が際立ちます。

帯揚げ・帯締めで季節感を出す

着物と帯が控えめな組み合わせであっても、小物で季節感を演出できます。紅葉色の帯揚げや、渋みのある金茶色の帯締めなどを合わせると、全体が引き締まります。

羽織や道行とのバランス

秋が深まると、防寒のために羽織や道行を重ねる機会も増えます。全体の調和を意識しつつ、季節に合った素材感や色味を選ぶと、より洗練された印象になります。

スリーシーズン・シルクリボンコート(真冬以外)奄美大島本泥染技法

オシャレな感じのコートになると思います。真冬はさすがに難しいでしょうが

それ以外でしたら着用できます。帯付けで出かけるのはと気が引ける方には

最高なお品ではないでしょうか。

まとめとご案内

10月から始まる袷の季節は、茶席に最もふさわしい着物の時期です。格式ある

お茶会には「袷の着物+西陣織の袋帯」、稽古や気軽なお茶会には「紬や小紋

+名古屋帯」といったように、TPOに応じて選ぶことで安心してお茶席を楽し

むことができます。

特に、特選西陣織 袋帯【服部織物 謹製】は、茶席にふさわしい格と品格を備

えた逸品です。秋の袷の着物に合わせていただければ、最高に素晴らしい合わ

せ方となりお茶会にはこれ上ない合わせ方となると思います。

当店の商品ページでは、実際の写真や詳細をご覧いただけますと他にもお茶席向きの袋帯が多数載っております。ぜひチェックしてみてください。

→ 【袋帯のページリンク】

袷の季節です。

そしてお茶会のひとときを、お着物と帯で合わせてお楽しみくださいませ。