もう三月です。

桃の節句ですね。お祝いをされているご家庭も多いのではないでしょうか?

気のおけるご友人と一緒に桃の節句のお祝いで茶会などいかがですか?

いつもと違った感じで着物をお召しになられて「お茶やお菓子を頂く」

素敵じゃないですか。大げさにされなくても楽しめれば良いと思います。

その時にちょっとだけ工夫をしたり、招く側の気持ちになってされたら

きっと満足のいく茶会になるのではないでしょか。

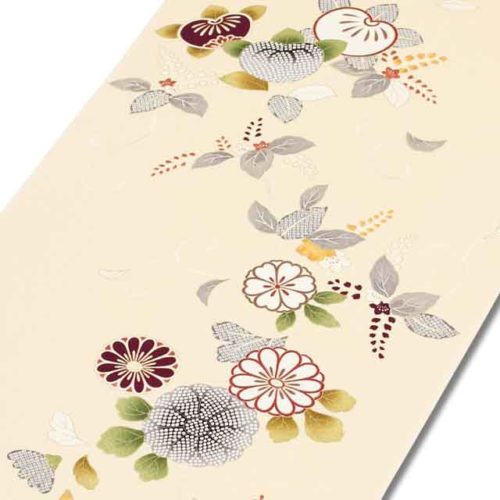

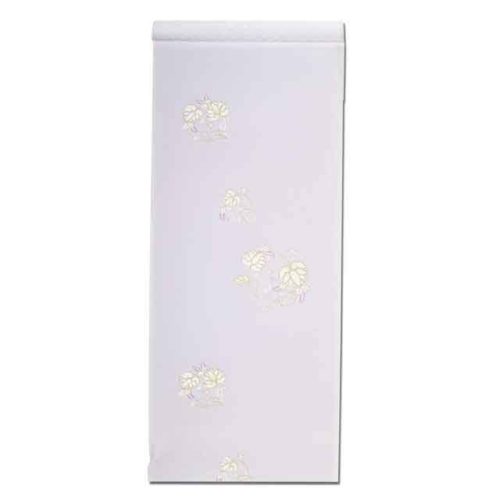

【桃の節句にお薦めの着物と帯】

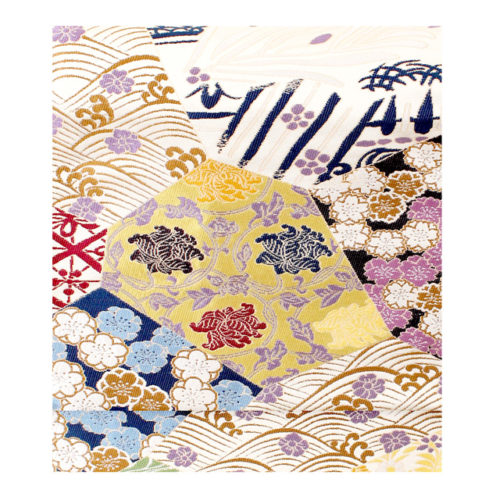

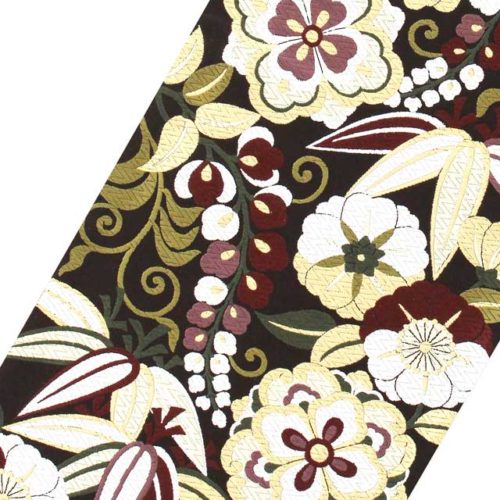

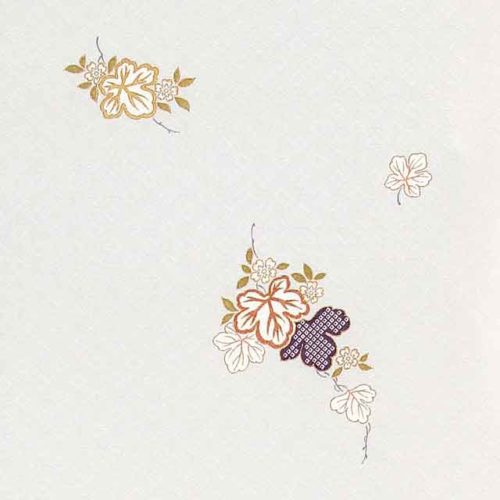

クリーム色の生地に橘・桐・菊の柄が華やかに描かれています。

橘は、長寿と幸福の理想国、常世国の象徴としています。

この様な吉祥文様の柄でしたらおめでたいお席に大変好まれます。

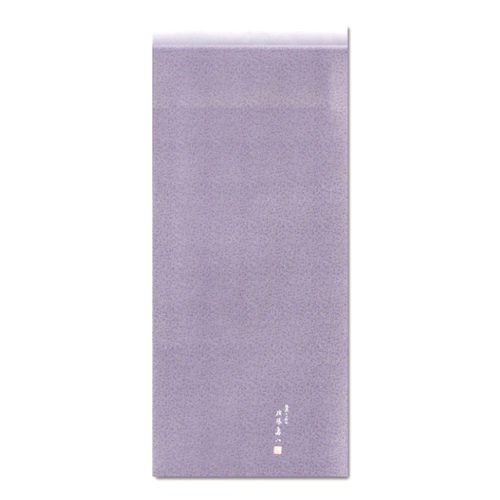

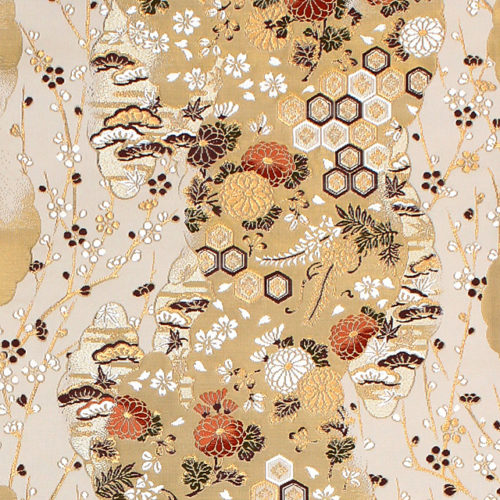

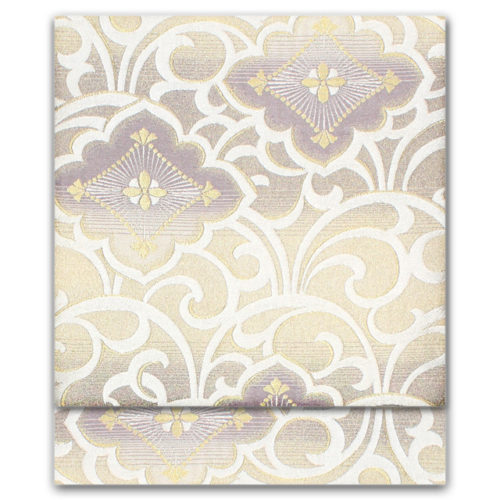

合わせる帯として、こちらの袋帯はいかがですか?

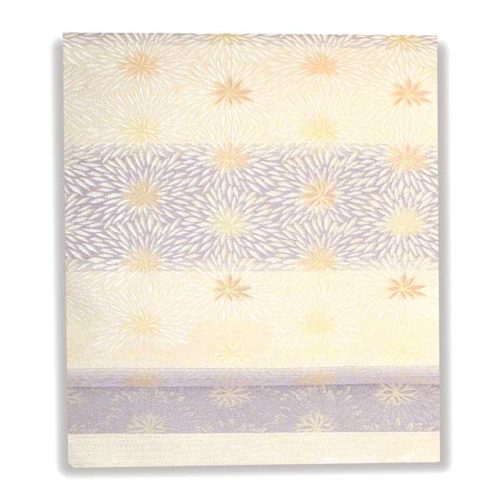

【西陣まいづる 謹製】 「柄名銀影・シルバー色」

古典的な「青海波」の柄を、洋風なアラベスク模様にとアレンジした、

都会的な感覚の袋帯です。上の小紋と合わせると統一感があり帯締めで

全体を締めるという感じにするとバランスが良いです。

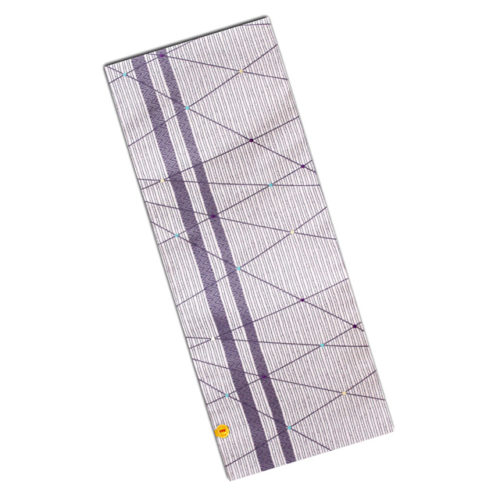

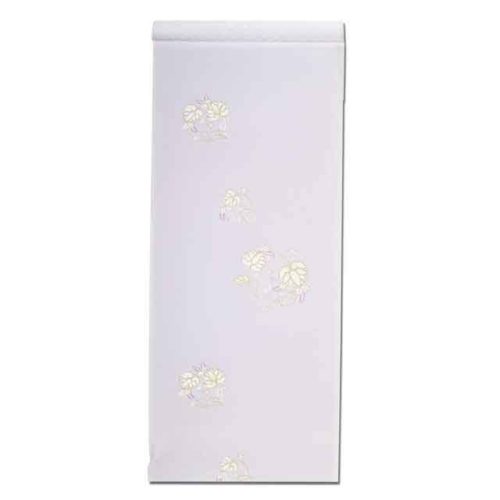

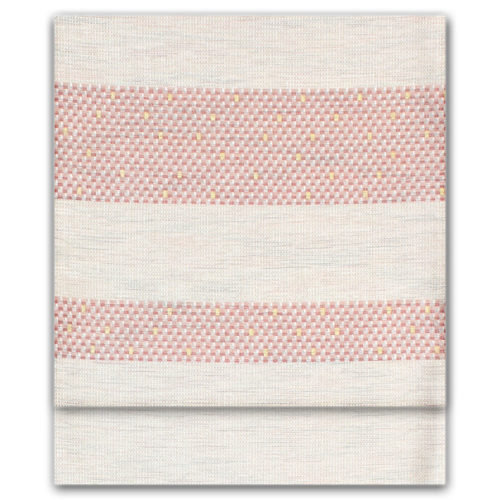

九寸名古屋帯 (正絹)【帯屋捨松 謹製】

「小花唐花文・薄サーモンピンク・お太鼓柄」

上品な薄いサーモンピンク色の地。お柄は「小花唐花文」と表題されました。

柄は上品で洗練された表情をしています。ひと味違う着物姿を演出してくれる

逸品の帯です。着用年齢や着用する場所も広い帯ですので、親子代々引き継い

で頂きたい逸品の九寸名古屋帯です。

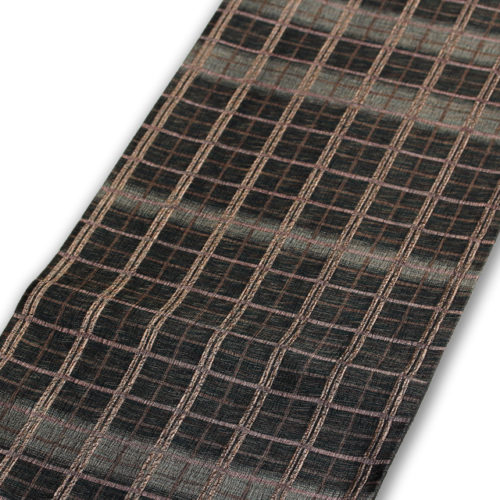

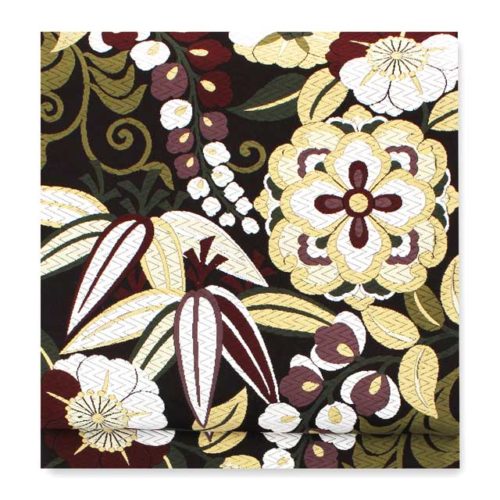

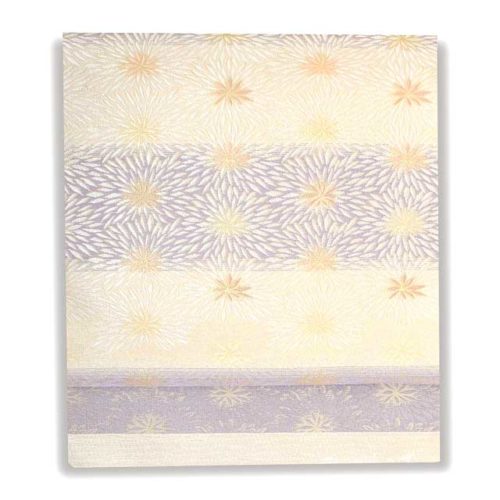

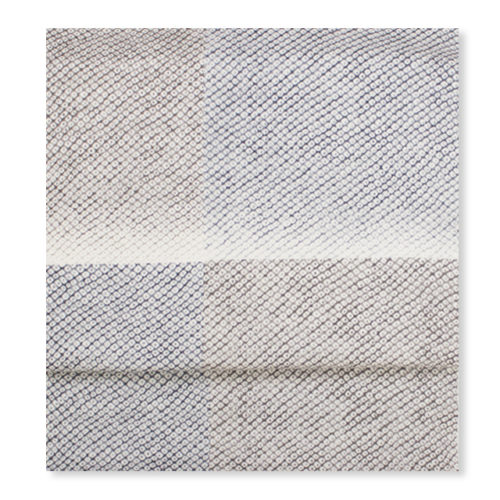

特選西陣織九寸名古屋帯【となみ織物謹製】「九百佐賀錦・唐松・六通」

「九百佐賀錦」と名をうつくらい華やかな感じの帯です。帯自体とても

軽く締めやすいですが、柄は大変重厚感があります。淡いブルーグレー

のお色に唐松を施してあり、格高い名古屋帯となっております。

付下げなどにも合わせることができる名古屋帯です。

桜の花を見ながらお茶をいただく。

何とも優雅です。もう三月ですので、そんなお茶会も催されるのでは

ないでしょうか?

着物を楽しんで着て下さい。

次回は、小紋と袋帯の特集です。

メールによるご相談はこちらより→“きものむらたや”お問い合わせくださいませ。