季節・帯・柄で楽しむ着物の世界とTPO

気軽なお茶会にふさわしい装い|季節を感じる着物と帯の選び方

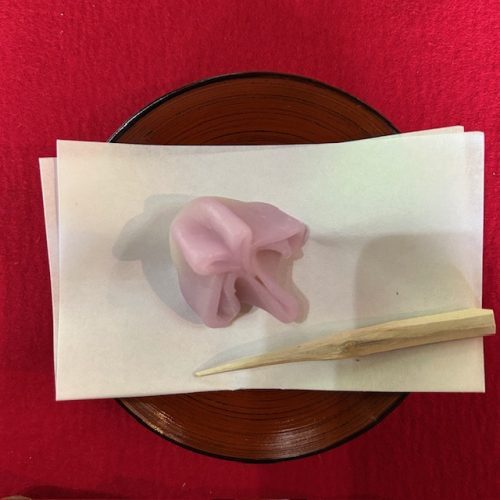

気軽なお茶会に参加する際、どのような着物や帯を選べばよいか迷ったことはありませんか?本記事では、実際のお茶会で使用されたお菓子や茶道具の写真を交えながら、これからの季節にぴったりの着物と帯をご紹介いたします。

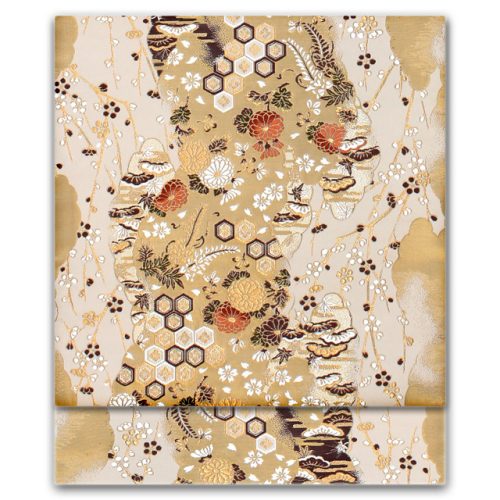

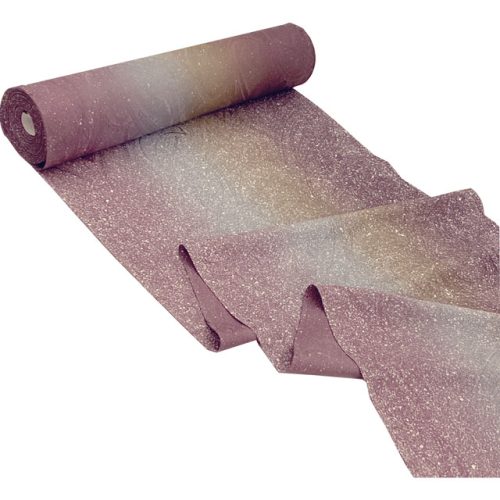

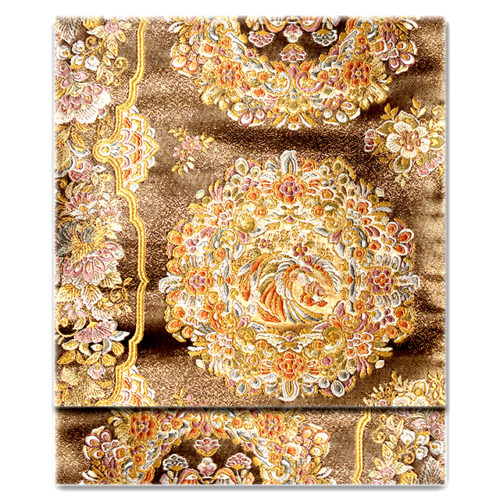

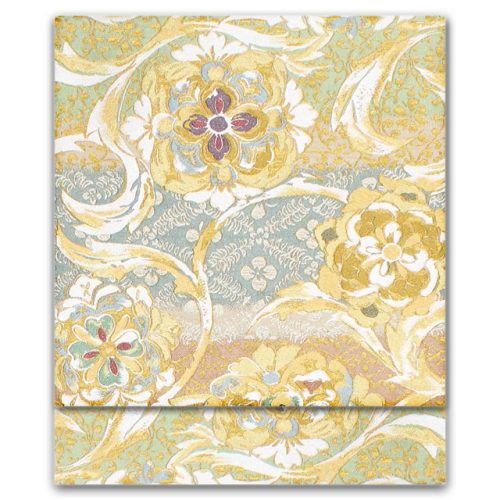

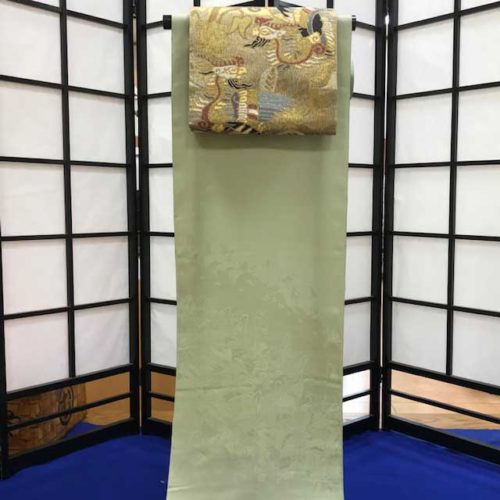

これからのお茶席にお勧めの袋帯です。

伝統のある加納幸の帯です

「雲取り」とは、古典的な模様の一つです。雲の形の曲線を図案化して、その

雲取りの中に、草花などの柄が納められています。金には、シックな泥金を使

い、流行に左右されない、まさに高尚な古典フォーマルの高級袋帯です。

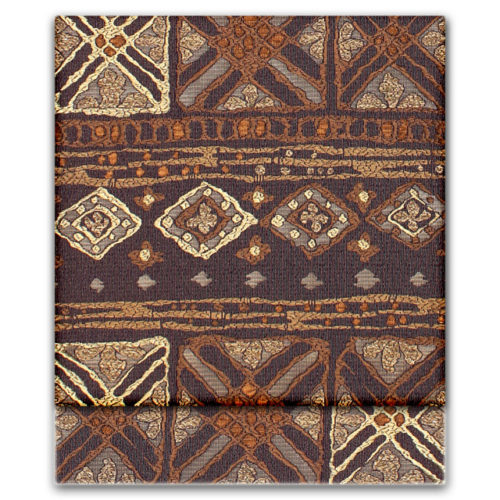

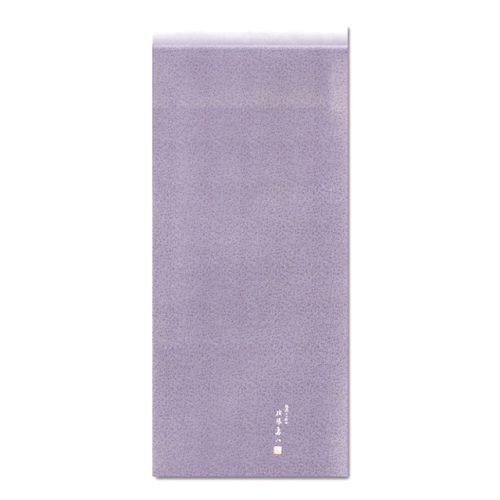

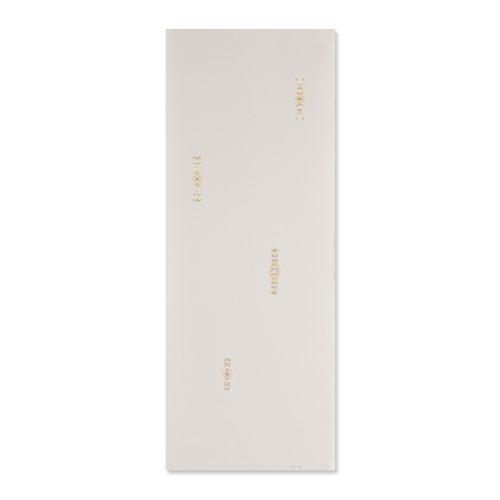

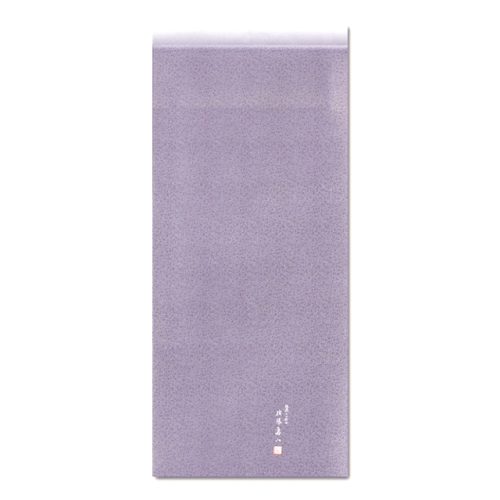

特選正絹西陣織袋帯 【大庄謹製】 灰紫色・モザイク文様

しなやかな帯地は灰紫色で光沢感があります。金や銀、またブロンズ色

などの落ち着いた華やかさのある色目の糸で、モザイク文様が織り上げら

れています。 上品で華やかさを求められるパーティーや色無地や訪問着と

合わせてお茶席に是非どうぞ。

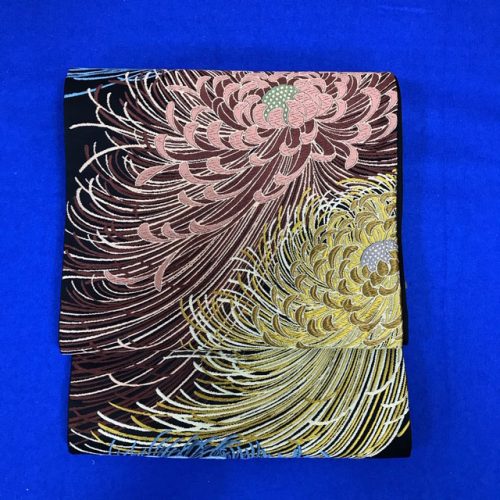

柄は竹細工文様で、黒と白の濃淡が絶妙に織り成され、モダンで粋な印象を

与える一本です。

こちらの帯は、博多織ならではの縦糸を多く使用した織で、しっかりとした

張り感と締めやすさが特徴です。身体に程よくフィットして、長時間の着用

でも崩れにくいため、お稽古からお出かけまで安心してお使いいただけます。

単衣にも袷にも対応しており、季節を問わず着用可能です。

特に、カジュアルなお茶会や趣味の集まり、ちょっとしたお出かけなどにも

ピッタリの帯です。洗練された意匠と色合いがシンプルな小紋や無地のお着物

に粋なアクセントとして添えてくれます。そんな帯です。着物の地色が紺です

と、どうかしら?と思いましたが、結構粋になるのかしらと思っています。

この場合は帯締めと帯揚げに工夫を凝らした方が良いかと思います。

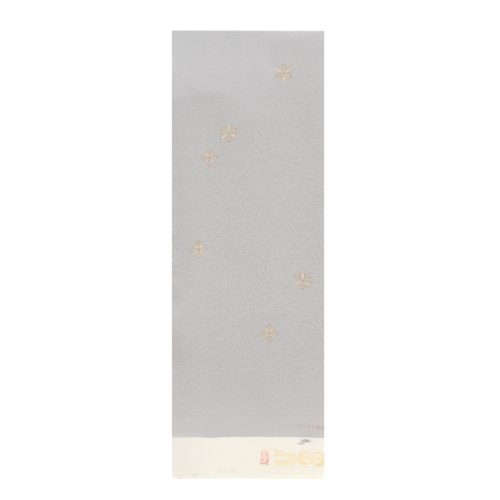

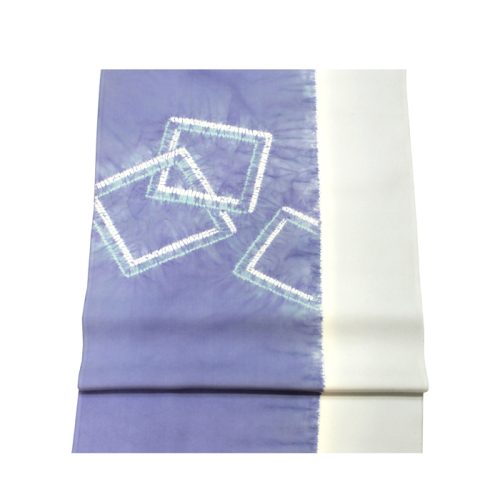

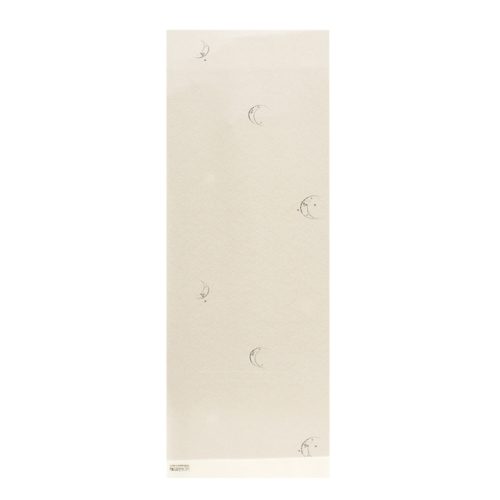

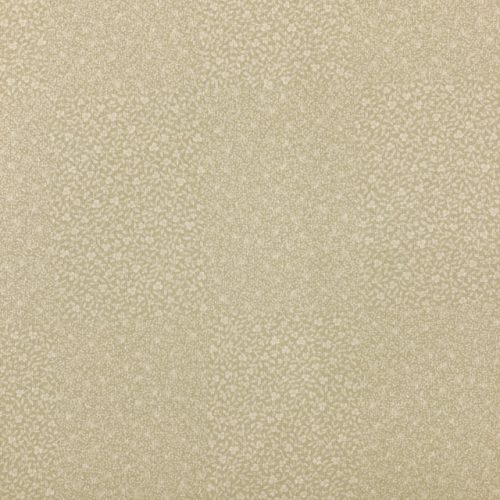

重要無形文化財彫型写 伊勢型小紋 雪輪柄

伝統技法を今に伝える重要無形文化財「伊勢型紙」彫型写で仕上げた、小粋で上品な雪輪文様(全体柄)の正絹小紋反物です。雪輪が重なり合う落ち着いた文様は華美になりすぎず、着姿に静かな品格を添えます。

色味はときがら茶に近い茶系。温かみのある茶色が基調で、年齢を問わず合わせやすいのが特長です。名古屋帯、洒落袋帯、染め帯など幅広い帯と相性が良く、コーディネートの自由度が高い一枚です。

帯を合わせるならこちらはいかがでしょう

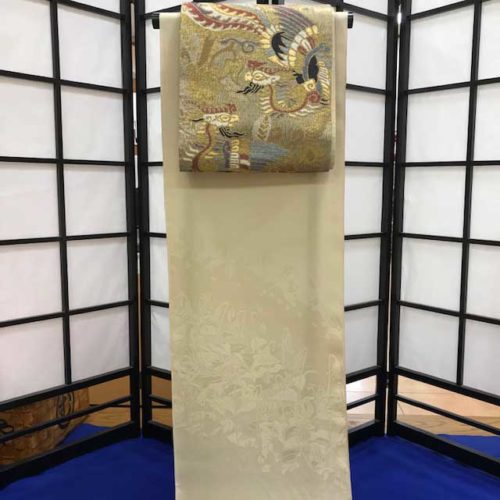

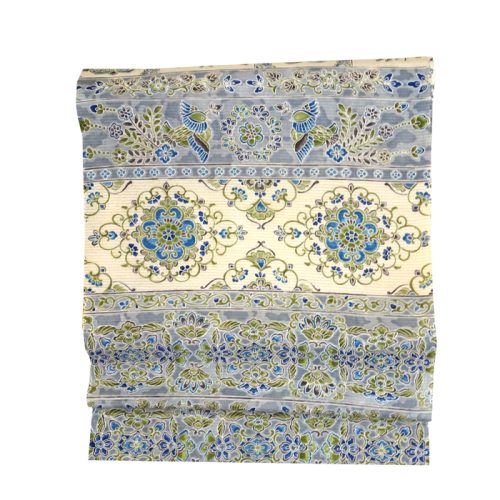

特選 板場友禅 九寸名古屋帯 正絹 染帯

【世界最大級 野蚕繭 アタカス糸・与那国蚕使用】

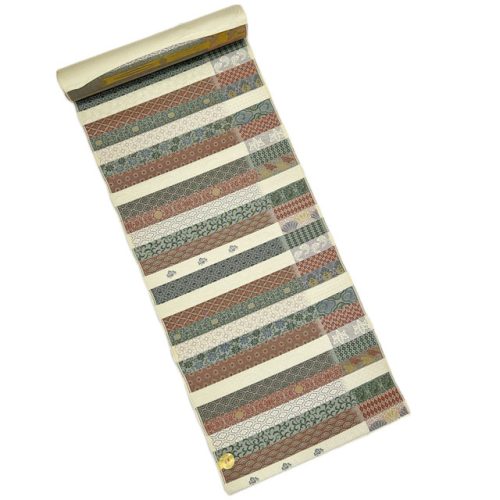

上質な正絹紬地にさらりとした風合いで染め上げられた、特選「板場友禅 九寸名古屋帯」です。全体を板で張り、段ごとに異なる文様が描かれており、鳳凰の段、唐華の段、唐草、忍冬など、格式のある古典柄をふんだんに配しています。全通柄ですので、どの部分を出しても美しく結べ、お一人でのお着付けにも大変便利です。

お色は爽やかなブルー系を基調とし、エスニック調の雰囲気を感じさせながらも、古典的な気品を併せ持つオシャレなデザイン。とび柄小紋や江戸小紋などのシンプルなお着物に合わせていただくと、帯の存在感が一層際立ちます。

少しお着物のお色が違いますが、だいたいこんなイメージです。

AIに画像を作ってもらいました。

季節を感じる茶席のしつらえ

先日参加したお茶会では。秋を感じさせる庭園そしてこれから寒くなるからと工夫された設え。お道具で季節を感じさせる工夫。それぞれが好印象で楽しませていただきました。お茶会の魅力を引き立てていました。気軽なお茶会でしたが心がこもっていました。

気軽なお茶会におすすめの着物

- 着物:淡い色合いの小紋や江戸小紋

秋から冬そして春へと季節を意識し、濃いめのお色の小紋や中間色のお色そして

淡いお色と色々と楽しめます。ピンクや若草色など、柔らかな色調の着物も素敵ですしこげ茶系も良いかと思います。最近濃いブルー系が入りました。夜空を連想します。おしゃれで小花模様や幾何学模様など、控えめで品のあるデザインが好まれます。板場型友禅染 小紋 正絹【幾何学模様】紋意匠生地

全体を板で張り幾何学模様で染めてございます。四角の柄で丁寧に銀で

全体を板で張り幾何学模様で染めてございます。四角の柄で丁寧に銀で

縁取っております。全通ですのでどこを出されても良いですのでお一人

でお召しになる時も便利です。また、お色が爽やかですので無地やとび柄

小紋、江戸小紋などに合わせられても宜しいかと思います。「織のものには

染のもの」と昔から言われているように紬であわされて普段におしゃれと

してお召しになるのも粋です。

上の濃紺の着尺と同じ染め方で柄行も同じ感じです。合わせたら面白いかも

と思いました。 - 帯:軽やかな名古屋帯

紫陽花の花をモチーフにした帯や、自然素材を感じさせるシンプルな帯も

素敵です。お茶会の落ち着いた雰囲気に調和し、季節感を引き立てます。

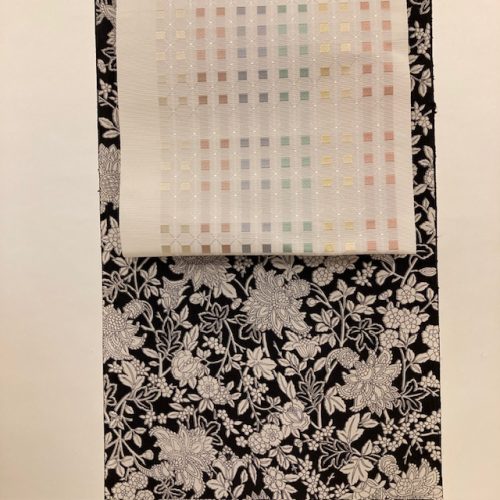

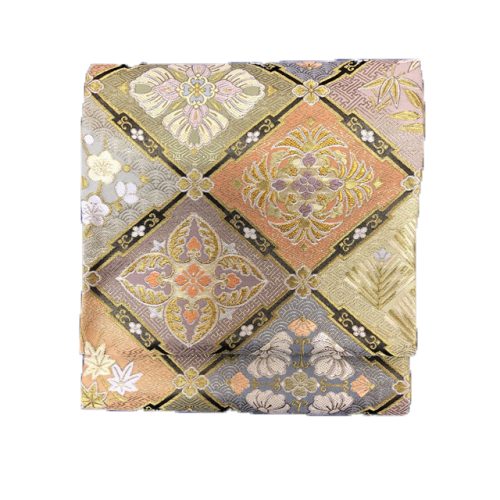

特選博多織紋八寸名古屋帯【本場筑前博多 大倉織物謹製・誠之輔ブランド】

大倉織物の≪誠之輔≫ブランド。博多織の名門処の新柄です。真の良い洒落帯

を作っておられ、しなやかなハリと締め心地の良さを持つ上質な博多織の帯

です。小紋や紬の他、御召や江戸小紋など、普段使いのお着物にもおすすめです。

こちらの、八寸名古屋帯は、白をベースに正方形のドット柄が幾何学的に配し

てあり、数色のお色で施されてございます。おしゃれで粋な感じを表現してご

ざいます。

TPOに合わせた装いの考え方

お茶席やお出かけの場では、季節に加えて「場の格」にふさわしい装いを選ぶことが大切です。たとえば、初釜や月釜などの正式なお茶会には、落ち着いた色合いの色無地や付け下げに格のある袋帯を合わせると、品格が感じられます。唐織や箔を控えめに織り込んだ帯は、華やかさを添えながらも上品で、お茶席にぴったりです。

お勧めの付下げや訪問着はこちらです。

訪問着はサイトに載せていませんが帯は載っています

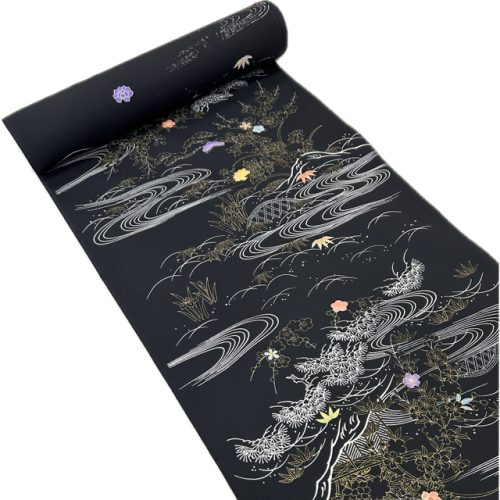

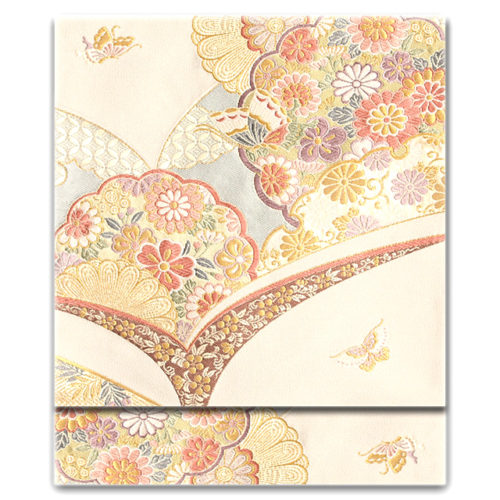

正絹西陣織袋帯 【帯清謹製】「植物や自然の柄文様」

西陣老舗機屋【帯清謹製】の最高級袋帯です。カチッとした帯地は、お締め

頂いている間に馴染んで大変締めやすくなります。金銀糸箔ですので光沢感

があり華やかです。柄も、松・梅・桜や四季折々の草花、そして風景を思わ

せるように水辺に船や橋の一部分を入れ込んでいて、何時お締め頂いても対

応できるような柄行となっています。見た目に華やかで格のある帯ですので

留袖から色留袖、華やかな訪問着や付下げ、色無地紋入りのお着物に合わせ

て下さい。

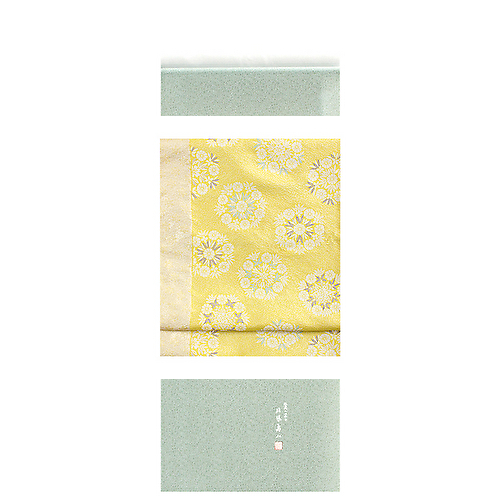

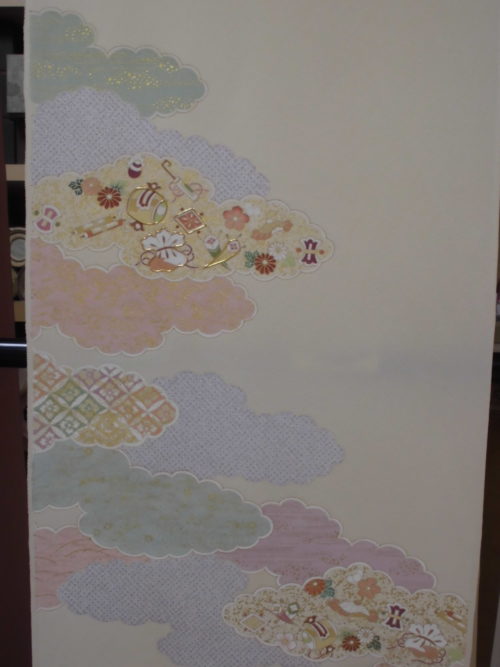

付下げです。地色は黄色?ベージュ、レモンイエロー

とにかく綺麗なお色です。それに古典柄です。

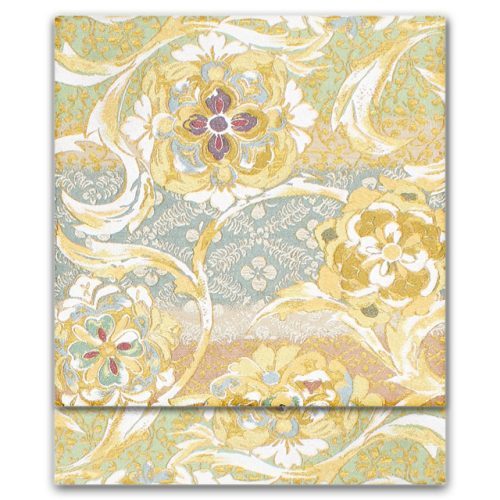

西陣織袋帯【京藝謹製】「美粧・正倉院華文様」

名門帯屋ならではの洗練された柄。また帯の地色は、どのようなお着物

にも合わせやすい白地の帯。 とくにお慶びの席などに、この上ない後姿

を演出してくれます。柄には優美な花柄を華文のように織り成しています。

上品で、それでいて女性らしいやわらかさを感じさせる袋帯です。

付け下げにも下の訪問着にも合うと思います。

こちらの訪問着はサイトに載せていません

一方、稽古場や気軽な茶会やお仲間との気軽な集まりには、小紋や江戸小紋が

よく似合います。名古屋帯や染帯を合わせることで、ほどよい抜け感と洒落味

が生まれます。模様も大胆すぎず、柔らかい曲線を描くものや、季節の草花を

小紋風に散らした柄が上品です。

正絹 小紋 京染め【紋意匠 蔦唐草文様】丹後ちりめん使用

京都の染匠が手掛けた京染め小紋。上質な丹後ちりめん地に織り込ま

れた紋意匠生地に、優雅な蔦唐草文様が流れるように染め上げられた

一反です。蔦には染びったが施され、唐草がつたって伸びる姿は、上品

で控えめすぎず、華やかさと落ち着きを兼ね備えています。

おすすめの着用シーン

落ち着きと上品さを兼ね備えた小紋ですので、以下のような場面に最適です。

-

お茶席・お稽古・(気軽な茶会に)・研修会

-

観劇・コンサート・美術館巡りなど文化的なお出かけに

-

同窓会・お食事会・ご挨拶など改まった集まりに

-

カジュアルフォーマルな装いとして通年に活躍

また、お茶席に限らず観劇やお食事会などにも、同じ装いを活かすことができます。たとえば、江戸小紋に染めの名古屋帯を合わせれば、控えめながらも洗練された印象に。お茶の心を感じさせる「しとやかさ」は、どんな場面にも通じる日本の美意識といえるでしょう。

京染高級小紋[染着尺・総柄]

小紋なのですが柄付けが訪問着のように見える小紋です。仕立てると

小紋なのですが柄付けが訪問着のように見える小紋です。仕立てると

上前はずっと続いて柄も後ろになったときに下向きになるので小紋ですが、

金も使用されていて華やかになっています。格の高い名古屋帯を結ばれるの

が良いかと思います。

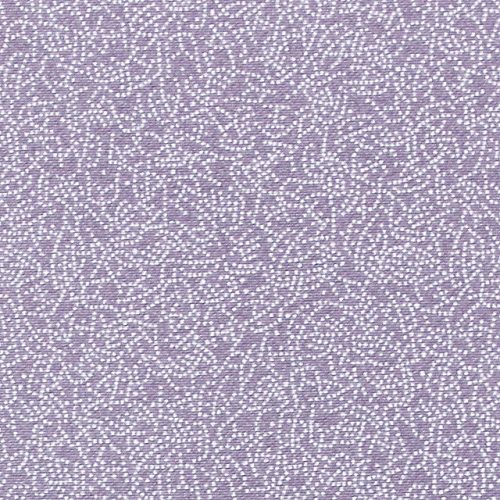

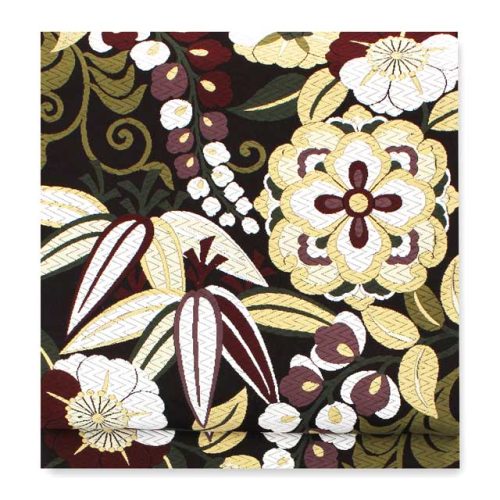

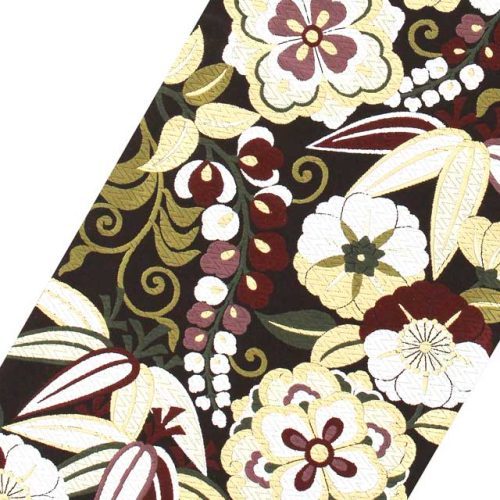

帯屋捨松の帯です

1854年の創業以来、実に150年。その妥協を許さない物作りは大勢のキモノ通

の方には定評のある人気ブランドの機屋さんです。 優しくて気品のある神秘的

な紫を地色にお柄は「忍冬唐草文」で お柄は上品にまとめてございます。お着

物に対して邪魔をせず尚且つ趣味性を漂う、洗練された表情をしていますので、

ひと味違う着物姿を演出してくれる逸品の帯です。

季節を映す文様とその意味

着物の魅力のひとつに、文様で季節を映す楽しみがあります。日本の文様にはそれぞれ意味があり、古くから人々の願いや祈りが込められてきました。

春は、桜や藤、蝶、若葉など、生命の息吹を感じさせる柄が多く見られます。桜は「豊かさ」や「はかなさ」を象徴し、藤は「優雅」や「長寿」を意味します。柔らかな春の光を思わせる色合いに合わせると、晴れやかで心弾む印象に。

夏になると、涼を感じさせる文様が主役です。流水や萩、朝顔、雪輪などが代表的。特に雪輪文様は、冬の雪を夏に取り入れる「見立ての美」で、涼しさを感じさせる日本ならではの感性です。絽や紗の素材にこれらの柄をのせると、軽やかで風が通るような着姿に。

秋は、紅葉、菊、葡萄唐草など「実り」や「長寿」を象徴する柄が好まれます。秋草文様はその代表で、秋の野に咲く草花をさりげなく取り入れると、落ち着いた大人の装いに。深みのある地色に金茶や朱を添えた帯を合わせると、秋らしさが際立ちます。

冬は、雪、南天、松竹梅など、清らかさや慶びを表す文様が多く使われます。南天は「難を転ずる」に通じ、縁起柄としてお正月の装いにも人気です。寒色系に金銀を少しだけ効かせると、凛とした華やかさを演出できます。

文様を通して四季を感じ取ることは、まさに着物の醍醐味です。自然と共に生きる日本人の感性が、柄の一つひとつに息づいているのです。

帯合わせの奥深さ

帯は、着物の印象を決める最も大切な要素のひとつです。袋帯ひとつとっても、織りの種類や柄の配置によって格や雰囲気が大きく変わります。

名古屋帯は、日常の茶会やお稽古に最適。九寸名古屋帯は軽やかで締めやすく、染帯なら柄で季節を楽しめます。

洒落袋帯は、袋帯の形ながらも金銀糸を控えめにしたタイプで、やや格のある茶会や観劇にも対応できる便利な帯です。

正式な袋帯は、礼装にふさわしい織りや箔使いが特徴で、初釜・式典などの晴れの場に向きます。

素材にも季節感があります。春秋には塩瀬や唐織、夏には羅や絽綴れなど、織りや透け感で季節を表現します。

また、柄の配置にも意味があり、「全通」はどこを出しても柄が見えるため一人で着る際に便利、「六通」は太鼓部分を中心に柄が出るため格調高く見えます。

お茶席では、金銀の光沢を抑え、糸の質感で奥行きを出す帯が好まれます。藤原織物や服部織物など、名門西陣織の帯はしなやかで締めやすく、見る人に上品な印象を与えます。帯の地色を着物の一色とリンクさせると、全体が美しくまとまります。

季節のコーディネート例

ここで、季節ごとのおすすめの組み合わせを少しご紹介いたします。

春:淡い藤色の付け下げに、藤原織物謹製の袋帯「彩王朝菱文」を。桜や藤の季節にふさわしい柔らかな光沢が、春の茶会や観劇にぴったりです。帯揚げは白みを帯びたピンク、帯締めは藤鼠など、優しい色合わせでまとめると品よく映えます。

夏:絽の小紋に、西陣織九寸名古屋帯【沢本織物謹製】「幾何学文様」。透け感のある帯地が涼しげで、夏のお稽古や夕涼みの茶会にも最適です。小物は白や水色を基調にして、涼やかに。

秋:江戸小紋(紅葉柄)に、正絹西陣織袋帯 【秦生織物 謹製】全通しゃれ袋。をさりげなく配した帯が、秋の実りを感じさせます。帯締めに深緑を差し色として使うと、季節感がより引き立ちます。

冬:紬地の付け下げに、特選西陣織袋帯【岡文織物謹製】「唐織・藤花草華文文様」。新年のご挨拶や初釜にもおすすめです。帯揚げに淡いブルーグレーを合わせると、清々しい印象になります。

このように、同じ着物でも帯を変えるだけで印象は大きく変わります。季節の移ろいを感じながら、帯で遊ぶ——そんな楽しみこそ、着物の奥深さといえるでしょう。

まとめ:着物で季節をまとう喜び

着物は、単なる衣服ではなく「季節をまとう文化」です。

茶の湯の世界で「その日、その時、その一服を大切にする」ように、着物もまたその瞬間の季節や空気を映し出します。文様や色、帯の質感で季節を感じ取ることは、現代の忙しい日常の中で、心を整えるひとときでもあります。

お茶会の装いを通じて、自然や四季と向き合い、心豊かに過ごす。

それが、着物のある暮らしの本当の魅力ではないでしょうか。

きものむらたやでは、季節に寄り添う着物や帯を通して、そんな“和の心”をお届けしています。どうぞ、次の季節の装い選びの参考になさってください。